『ばるぼら』

父・手塚治虫の問題作を、手塚眞監督が撮影にクリストファー・ドイルを迎えて映像化。稲垣吾郎と二階堂ふみの原作キャラ再現力に注目。

公開:2020年 時間:100分

製作国:日本

スタッフ 監督: 手塚眞 原作: 手塚治虫 『ばるぼら』 撮影: クリストファー・ドイル 音楽: 橋本一子 キャスト 美倉洋介: 稲垣吾郎 ばるぼら: 二階堂ふみ 四谷弘行: 渋川清彦 甲斐加奈子: 石橋静河 里見志賀子: 美波 里見権八郎: 大谷亮介 須形まなめ: 片山萌美 紫藤一成: ISSAY ムネーモシュネー:渡辺えり

勝手に評点:

(悪くはないけど)

コンテンツ

あらすじ

異常性欲に悩まされている耽美派の人気小説家・美倉洋介は、新宿駅の片隅で、酔っ払ったホームレスのような少女ばるぼらと出会い、自宅に連れて帰る。

大酒飲みで自堕落なばるぼらだが、美倉は彼女に奇妙な魅力を感じ追い出すことができない。彼女を近くに置いておくと不思議と美倉の手は動き出し、新たな小説を創造する意欲が沸き起こるのだ。あたかも芸術家を守るミューズのような存在のばるぼらだったが……。

レビュー(まずはネタバレなし)

手塚治虫の問題児、ばるぼら

手塚治虫の作品の中でも最大の問題作といっても誇張ではない原作漫画(本作にならって、コミックではなく漫画といおう)は、漫画家の世代交代が進む中で、過去の人と見られつつあった手塚治虫が自分との葛藤の中でひねり出した一つの答えだった。

◇

取り扱うテーマは、今で言えばコンプライアンスの観点からも、きわどい匂いがする。そんな問題児ともいえる『ばるぼら』を、手塚治虫生誕90周年の企画として、息子である手塚眞が映画化するのだとぶち上げた。

この題材選びは当時関係者を驚かせたらしいが、手塚眞のヴィジュアリストとしての作風を振り返れば、さほど意外ではない。

彼は映画化にあたり頭に浮かんだものは『どろろ』『バンパイヤ』『ばるぼら』だと語っている。こう並べられたうえで、実現可能性から本作を選んだと言われると、腑に落ちる。

都会の垂れ流した排泄物のような女

本作は、耽美派の人気小説家でありながら、異常な性癖に悩まされている美倉洋介(稲垣吾郎)と、彼が新宿駅の地下通路で拾った、アルコール依存症のフーテン娘・ばるぼら(二階堂ふみ)の恋愛とも少し違う不思議な関係を描いた作品だ。

「都会が何千万という人間をのみ込んで消化し、たれ流した排泄物のような女、それが、ばるぼら」

原作通りのこのフレーズが、本作でも最初と最後に登場する。そのやや時代がかった表現と、稲垣吾郎特有の感情をこめない言い回しにより、このナレーションは馴染みにくい。

だが手塚眞というシェフが、胃に優しく消化しやすい料理を提供する訳がなく、あくまで父の原作に忠実にいくぜという決意表明のように聞こえる。

◇

かつて、大林宣彦は『ブラックジャック』を映画化した『瞳の中の訪問者』で手塚原作を実写で真剣に再現しすぎて、その冗談のような映像に手塚治虫は激怒したという。その事の経緯を誰よりもよく知る手塚眞が、この素材をどのように料理したのか。

昭和の新宿と言う呪縛に私は囚われた

本作は1970年代の新宿を舞台に描かれた作品であり、その時代と場所の影響が隅々まで行き渡っている。

アル中のフーテン娘と言われても、平成・令和の時代にはピンとこない人が多いように思うし、フーテン娘が捨て猫のように拾われてマンションに連れ帰られるというのも、当時の西新宿の薄汚れた地下通路というのが当てはまる。

◇

他の手塚漫画のように、現実を超越したファンタジー作品や、リアルな内容でも時代と場所を感じさせない『ブラックジャック』のような作品ならばよい。だが、本作には、昭和の新宿の匂いがどうしても必要に思えた。

勿論、撮影場所は新宿ではあるが、それだけではダメなのだ。いくら美術スタッフが頑張って汚してみても、今の新宿はこの映画にはクリーンすぎる。

ホイチョイの『バブルへGO!! タイムマシンはドラム式』や、最近ならNETFLIXの『全裸監督』で渋谷や六本木のバブル期の街並みを再現したように、本作でも予算度外視で昭和の新宿界隈を再現できたら最高だった。

ばるぼらが西新宿の舗道を舞うように歩くシーンも、ヌケに東京モード学園のコクーンタワーが写っているだけで、違和感が否めないのだ。これは最後まで慣れなかった。

◇

新宿と言う町は、時代が変わってもそう大きく変化しないのだと、手塚眞監督は語っている。そもそも、この原作は、あまり時代に引きずられる内容ではないという、ご認識のようだ。

だから、私が感じた時代の違和感を、監督はさほど感じていないらしい。それもまた一つの見解であり、観る人にはそれぞれに正解があるのだ。

とはいえ、現代の新宿を撮っているのに、おそらく意図的にスマホも登場させないし、廃材を並べた空き地、古びたビルにある穴倉のようなバー、酔っ払いと喧嘩するおでん屋の屋台など、作品でも十分に昭和を意識しているように見えるのだが。

キャスティングがすばらしい

本作のキャスティングは、さすがに原作の意を汲んでいる。読者の女性ファンからモテまくりの二枚目な人気作家、神経質で傲慢で、実は誰にも言えない以上性癖を抱えている。

こんな主人公の美倉洋介に稲垣吾郎はイメージが重なる。彼にとってもこの役は新境地だと思うし、考えていることが表に出ないポーカーフェイスぶりも、合っていると思う。ばるぼらに「先生」と呼ばれていたので、ついブラックジャックと勘違いしそうになる。

◇

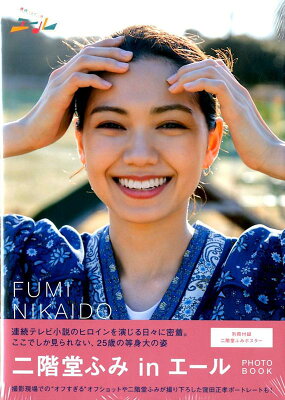

そして、ばるぼらの二階堂ふみもまた、原作のキャラの再現力が高い。一見薄汚い野良猫のようでありながら、その精悍さと気まぐれな言動、そして若さと美しさで男を翻弄するフーテン娘。

ばるぼらの配役ひとつで、映画は作品の体をなさなくなるリスクもあったが、彼女の好演が光った。裸のからみはボディ・ダブルかと思っていたが、これも本人の体当たりの演技だった。映像的にも美しく、エロスにも品格がある。

撮影監督はウォン・カーウァイの盟友、あのクリストファー・ドイルだ。彼が撮るから、ベッドシーンも、ポールダンスも、裸の儀式も、いやらしさを感じさせないのか。

劇中にある、ばるぼらがオレンジのビニール傘で歌舞伎町を出歩くシーンは、クリストファー・ドイルが好き勝手に撮ったものらしいが、そう聞かなくとも、何か違いを感じる。お得意のフィルムのスピードを早めたり遅めたりの演出も、新宿で使われるとどこか目新しい。

全編に流れるジャズは橋本一子によるものだが、これも70年代を思わせる曲調になっている。

レビュー(ここからネタバレ)

ここからネタバレしている部分がありますので、未見の方はご留意願います。

マヌカンではなくマネキン

美倉洋介が悩まされる異常性欲というのは、性欲が強すぎるということではない。彼が性欲を感じる対象が、アブノーマルなのだ。

原作の記憶が曖昧ななかで映画を観ていると、美倉がブティックのショーウィンドウで目があった女店員と惹かれ合い、店内の試着室のような部屋で情事に及ぶ。

お色気過剰なこの女は、そのヘアスタイルから80年代に生息したハウスマヌカンだと思うが、これが実はマヌカンどころかマネキンなのである。部屋に飛び込んできたばるぼらが、女を凶器でボコボコに殴打すると、それは人形だと分かる。

つまり、美倉は人形に性欲を感じるどころか、それが人間の女に見えてしまっていた。それを際どいところでばるぼらが救い出し、「そんなんじゃ、人間終わってんね、先生」みたいに苦言とともに心配される。

たしか原作ではそういうパターンで物語が進んでいき、やがて美倉にとって、ばるぼらはかけがえのない存在になっていくのだったと思う。

原作との差異はある

その点では、本作での物語はわりと原作に沿って展開されていた印象だが、根幹となる、美倉がばるぼらについて書き綴っていく小説がどうなっていくか、そして最後には未完として世に出るのかといった点は、まるっと割愛されている。その結果、エンディングも原作とは異なるものになっている。

◇

作家としての美倉の仕事をサポートする甲斐加奈子(石橋静河)というキャラは、原作ではだいぶ設定が違っていたように記憶するが、この役に石橋静河は、ちょっと活かしきれていないように思え、勿体ない。

一方で、ばるぼらと結婚しようとする美倉にあれこれ組織のしきたりを教え、彼を怪しげな契約で縛る、自称ばるぼらの母のムネーモシュネーを演じた渡辺えり、彼女は原作以上にインパクトがあって、存在感に圧倒された。

◇

怪しげな宗教の儀式の中で、全員全裸で参列する中で、美倉とばるぼらの結婚式が挙げられようとしている。

中身の分からない、不思議な薬物の吸引を強要され、まわりは全裸の女だらけって、これではまるで『ミッドサマー』の怪しい世界観ではないか。そう思って観ると、訳が分からない不気味さでは、あちらの作品が一枚上手か。

最後に伝えたかったことは何か

本作では、結局最後まで結婚式を挙げられなかった二人が、再び町で巡り合い、逃げ隠れるように山荘に向かう。だが、とあるアクシデントにより、ばるぼらは衰弱し、死んでしまうのだ。

この別離シーンは、もう少し丁寧に演出してもよかった。山荘という設定のせいもあるが、愛するものの死に対して、演技が芝居がかりすぎていて舞台劇のようだ。

はたして山荘での展開は、美倉のばるぼらへの死姦で終わりたかったのか、カニバリズム(人肉嗜食)まで持っていきたかったのか。映像は美しいが、そこのエロスと狂気がよく分からなかった。そもそも人肉がトマトに見えたし。

◇

ラストシーンで、ばるぼらは再び地下街に姿を見せる。これがどういう意味なのか、殆ど情報は与えられない。

都会の排泄物のような女は、一人死んだところで、また一人生まれてくるのだという意味なのか、そもそも彼女は不老不死の存在なのか。

もっとも、ばるぼらが死んだと思っているのは美倉だけなのだから、まずはそこを疑うべきなのかもしれないが。