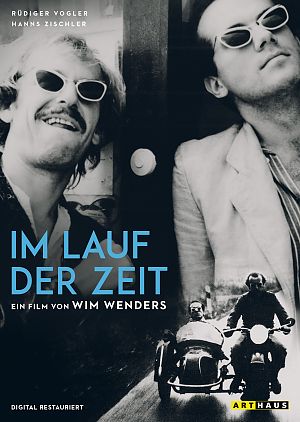

『さすらい』

Im Lauf der Zeit

ヴィム・ヴェンダース監督のロードムービー三部作の最後を飾るのは、文字通りピュアな旅の映画。

公開:1976 年 時間:176分

製作国:ドイツ

スタッフ

監督・脚本: ヴィム・ヴェンダース

キャスト

ブルーノ: リュディガー・フォーグラー

ローベルト: ハンス・ツィッシュラー

パウリーネ: リザ・クロイツァー

ローベルトの父:ルドルフ・シュントラー

妻を失った男: マルクアルト・ボーム

勝手に評点:

(一見の価値はあり)

コンテンツ

あらすじ

大型ワゴンで各地の映画館を巡りながら、フィルム運びや映写技師の仕事をしているブルーノ(リュディガー・フォーグラー)。

ある日彼は、猛スピードの車で河に突っ込んだ男ローベルト(ハンス・ツィッシュラー)と出会い、意気投合する。ローベルトもブルーノのワゴンに乗り込み、二人は東西ドイツ国境周辺の旅を続ける。

今更レビュー(ネタバレあり)

ロードムービーかくあるべし

『都会のアリス』(1974)、『まわり道』(1975)に続き、ヴィム・ヴェンダース監督のロードムービー三部作のトリを飾る作品。主演はいずれもリュディガー・フォーグラー。

一口にロードムービーといっても定義は曖昧で、三部作においてもその解釈は多様に思える。

これといった起承転結もなく、ひたすら男二人が東西ドイツの国境あたりをワゴンで走り回る本作が、最もピュアなロードムービーといえるのかもしれない。

◇

どちらかといえばドラマ性を好む私としては『都会のアリス』推しではあるが、この作品のもつ独特の風合いにも、惹かれるものがある。

芸術性に走った映画作家の独りよがりではなく、3時間を大したドラマなしに飽きることなく観客を付き合わせる手腕は、ヴィム・ヴェンダースならでは。三部作でこの作品が一番好きだという声が多いとしても、不思議ではない。

今回は男の二人旅

リュディガー・フォーグラーが演じる主人公のブルーノ・ヴィンターは、映写技師のような仕事で各地の映画館を巡っている。

大型のワゴンで移動生活をしているのだが、序盤で挨拶代わりに運転席から全裸で登場し目覚めのコーヒーを飲むのには驚かされる。

ここでボカシが入るようなシーン、必要か?とは思うが、ブルーノの日常生活を分かり易く伝える意味では有効。

ただ、中盤に草原にズボンを下ろしてしゃがみこみ、踏ん張るシーンだけは勘弁してほしい。ボカシが入ってるってことは、まさか本物なのか。

ブルーノの旅の道連れとなるのが、ローベルト・ランダー(ハンス・ツィッシュラー)。エルベ川のほとりでブルーノが歯を磨いていると、猛スピードのままフォルクスワーゲン・ビートルごと水中に突っ込む。

ヴェンダース作品では『アメリカの友人』に登場するオレンジ色のビートルの優雅なスピンが印象的だが、本作ではモノクロなので車体色も分からず、走りも無骨。

沈みゆくビートルをブルーノは助ける訳でもなく、眺めているとずぶ濡れのローベルトが這い上がってくる。こうして、二人は出会い、旅を始める。ろくな会話もないところが、男臭くていい。

旅の行方は誰にも分からない

まともな仕事をしているようには見えない、自由気ままに生きている風のブルーノが、実際はきちんと計画的に各地の映画館を巡り、フィルム運びや映写の仕事をしている。

一方で、一見堅そうな見栄えで小児科の仕事をしているローベルトが、妻とも離婚し自暴自棄になっている。似ていない者同士のほうが、親しくなれるものなのか、二人はすぐに打ち解け、ローベルトは映画館巡りを手伝うようになる。

国境近くの西ドイツの田舎町というのも絵になるし、各地で長年営業している映画館というのも、それぞれシネコンにはない味わいがある。

学校行事なのか、子供たちが観客席で上映を楽しみに騒いでいる姿や映写室の様子などは、『ニューシネマパラダイス』を彷彿とさせる。

スクリーンの裏で仕事中にローベルトが照明を点け、影絵遊びを始め子供たちの気を引く。それが原因で二人の仲がギクシャクすると、「今夜は別々に眠ろう」などと夫婦喧嘩のような台詞がでてきて笑。

旅の途中で思いがけないことが起こり、予定通りに話が進まないのがロードムービーの醍醐味だ。二人の旅にも、ある晩突如、妻を交通事故で死なせたばかりの男(マルクアルト・ボーム)が現れ、事故車両の牽引まで付き合ってあげる。

◇

ローベルトはある日、ブルーノに書置きを残し、確執のある父親もとを何十年ぶりに訪ねる。単身で新聞発行を続けていた父(ルドルフ・シュントラー)に対し、自分と母親に対する言動を激しく非難する。

その間、ブルーノは遊園地でパウリーネ(リザ・クロイツァー)という女性と知り合い、彼女がモギリ嬢をやっている映画を訪ねる。

それぞれに単独行動のエピソードを入れているのが興味深く、キャラクターを伝えるのには役立っているが、話の流れにはあまり絡まない。リザ・クロイツァーはリュディガー・フォーグラー同様、三部作全てに出演しているヴェンダース作品の常連。

映像と音楽の巧みな融合

ローベルトが父親に会ったせいか、ブルーノも生家を訪ねたいと言い出す。友人に借りたサイドカーで、二人は廃屋となっていたブルーノの生家に向かう。自分にも生まれ育った過去の足跡があったことに、ブルーノは喜ぶ。

- ポスターにも使われる、両手万歳グリコポーズのオブジェの前で同じ格好をするローベルト(道頓堀でよく見かけるやつ)

- 手際よく映写機のフィルム交換をするブルーノ

- 街中を流れる小川に紙のボートを流す子供たち

- カーステレオに繋いだポータブルのレコードプレイヤー(あるんだ!)

何でもないような瞬間を見事に切り取って、映画的なカットにする手腕はさすがヴェンダース。そこに流れてくるアメリカンなカントリーミュージックとのコンビネーションも、彼ならではのものだ。

結局最後に二人は喧嘩別れしてしまう。ブルーノはいつまでも別れた妻に電話するローベルトを、ローベルトは人生に目的も持たずにただ生きているブルーノを責めた。女の取り合いでもないのに、男同士が殴り合って別れるのも珍しい。

「変化は必然だよ、また会おう」

書き置きを残し、ローベルトは去る。駅から列車に乗って町を離れるローベルトと、並行する道にワゴンを走らせるブルーノ。両者をワンカットに収める構図が見事に決まる。そこに会話もアイコンタクトもないところが潔い。

◇

ラストは映画館で仕事をするブルーノ。くたびれた町の映画館のネオンはところどころ消えかかっており、”WW E.N.D”という文字だけが点燈している。

WWとはヴィム・ヴェンダースのことだろう。これが日本では<笑>を意味するような時代はまだ先のことだ。