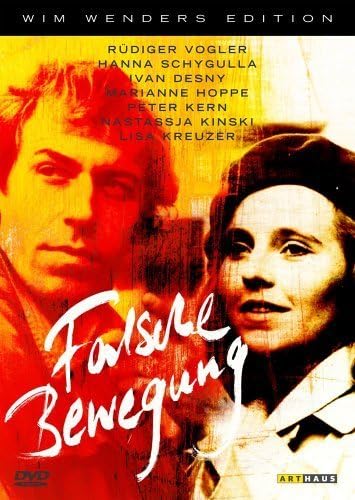

『まわり道』

Falsche Bewegung

ヴィム・ヴェンダース監督初期のロードムービー三部作の第二弾。早くもナスターシャ・キンスキーが開眼。

公開:1975 年 時間:103分

製作国:ドイツ

スタッフ

監督: ヴィム・ヴェンダース

脚本: ペーター・ハントケ

キャスト

ヴィルヘルム:リュディガー・フォーグラー

テレーゼ: ハンナ・シグラ

ラエルテス:ハンス・クリスチャン・ブレヒ

ミニョン: ナスターシャ・キンスキー

ランダウ: ピーター・カーン

実業家: イヴァン・デニ

母: マリアンネ・ホッペ

ジャニーヌ: リザ・クロイツァー

勝手に評点:

(悪くはないけど)

コンテンツ

あらすじ

母親と二人で暮らす作家志望の青年ヴィルヘルム(リュディガー・フォーグラー)。スランプに陥り書くことができなくなった彼は母親(マリアンネ・ホッペ)に勧められ、作家としての才能を見いだすため旅に出る。

ヴィルヘルムは道中で出会った大道芸人のラエルテス(ハンス・クリスチャン・ブレヒ)と口のきけない少女ミニョン(ナスターシャ・キンスキー)、女優のテレーゼ(ハンナ・シグラ)、放浪詩人ランダウ(ピーター・カーン)たちと行動を共にし、様々なことを語り合いながら気ままな旅を続ける。

やがて意外な過去が明らかになり、彼らの旅は思わぬ事態へと展開していく。

今更レビュー(ネタバレあり)

これ、ホントに三部作の一本?

ヴィム・ヴェンダース監督はロードムービーの名手として最右翼にあがる人物だろうが、本作は監督の名を世に知らしめた、『都会のアリス』(1974)・『さすらい』(1976)と並ぶ<ロードムービー三部作>の一本。

とはいえ、偶然出会った少女と男の珍道中でドラマ性も高かった『都会のアリス』に比べると、次作である本作はかなり難解だ。もっとストレートに、退屈と言い換えてもいい。

◇

この手の作品のレビューだと、

「若い頃に観た本作は眠気を誘うだけの時間浪費作品にしか思えなかったが、熟年になった今になって見直してみると、そこに深みがあった」

或いは、

「ロードムービーに分かり易いドラマはなくていい。本作は戦後ドイツの時代背景を理解したうえで対峙すべき力作」

とかいって語り尽くすのがセオリーなのかもしれない。だが、熟年になってから鑑賞したところで、私には共感の湧かない凡庸な作品にしか思えなかった。

甘やかしすぎだよ、お母さん

映画は冒頭、北ドイツのグリュック・シュタットという美しい町の広場に面したアパート、窓から外を見下ろし、窓ガラスを叩き割る主人公。

いかにも神経質そうなこの男がヴィルヘルム(リュディガー・フォーグラー)、作家志望だがスランプに悩んでいる。二人暮らしの母(マリアンネ・ホッペ)が息子に告げる。

「店を売ってお金を半分あげるから、作家になるなら旅に出なさい」

恋人ジャニーヌ(リザ・クロイツァー)にも未練なく、ヴィルヘルムは母にもらったチケットでボン行きの列車に乗る。

◇

「作家になるなら、憂鬱と不安感は失わない方がいい。型にはまった人間はつまらない」

母の教えに従う、いい年をしたマザコン男に早くも喝を入れたくなる。こんなお仕着せで恵まれた放浪の旅で、はたして自分探しができるものか。作家志望なら、もっとハングリーであってほしい。

このダメ男リュディガー・フォーグラーと置き去りになったリザ・クロイツァーは、それぞれ『都会のアリス』の主人公作家と少女の母親の役だったっけ。

列車の旅での出会い

旅のきっかけは冴えないが、ドイツ鉄道(DBの文字が映える)のコンパートメントや食堂車両、秒針が特徴的な駅の時計など、どれも実に絵になる。

そこに乗り合わせた、鼻血をだす老人と無口な少女の組み合わせ。そして、なぜかヴィルヘルムを惹きつける、ホームの向かいの車両に乗り、彼を見つめる女性。

ヴィルヘルムはなぜかこの父娘のような二人のチケットまで買ってあげることとなり、三人は親しくなる。

ハーモニカを吹く老人はラエルテス(ハンス・クリスチャン・ブレヒ)、口のきけない大道芸人の少女ミニョン(ナスターシャ・キンスキー)。

そしてラエルテスに教わった電話番号で、ヴィルヘルムが意を決して後日に誘いをかけてボンに呼び出す、別車両の気になった女性が女優のテレーゼ(ハンナ・シグラ)。

彼らを尾行する怪しい男が途中から登場し、刑事か探偵かと思っていたら、なんと、このランダウ(ピーター・カーン)は放浪詩人という設定。飲食店で詩を朗読していたヴィルヘルムに、自作の詩を聞いて欲しかったようだ。

◇

こうして列車の旅はボンで終わり、そこからはテレーゼのクルマの旅となる。旅の道連れは四人になった。ドイツ映画だけどなぜかクルマはシトロエンGS。懐かしく愛くるしいフォルム。

ただねえ、クルマになってからの移動にはまるで高揚感がない。ヴェンダースのロードムービーなら、斬新に切り取られた異国の風景を主人公の乗り物が疾走していくのが定番のはずなのに、本作にはそれが乏しい。

別荘での不思議な一夜

一行はランダウの裕福な伯父が持つという別荘を訪ねていくが、そこには猟銃を持った実業家(イヴァン・デニ)が彼らに銃を向ける。どうやら家を間違えたらしい。

だが妻が病気を苦に自殺し、自分も死のうとしていたという実業家は彼らを歓待する。そこで一晩過ごす中で生まれる人間関係。

◇

ヴィルヘルムはテレーゼに誘われて彼女の寝室に忍び込んだはずが、裸で彼を待っていたのはミニョン。子どもと思っていたが、すっかり女になっていたのだ。

結局この別荘のシーンでは、みんなが昨夜の夢について語りあったり、「政治と文学を合体させたいんだ」と何も書いていないのにヴィルヘルムが息まいたり。

しまいには実業家が自宅で首を吊ったりと、混乱のままに物語が進み、やがてランダウも去っていく。

全編を通じて印象に残るのは、本作がデビュー作であるナスターシャ・キンスキーの、美しい顔立ちと射貫くような眼差しだけだ。言葉を喋れない設定なので台詞はないものの、目が口ほどにものを言っている。

ヌードのシーンが話題になってしまったが、そんなものはなくても、十分に彼女は存在感を放っていた。『パリ、テキサス』以上かもしれない。

ずっと台詞を言わない美少女が、主人公顔負けの印象を残す映画が他にもあったな。そうだ、青山真治の『EUREKA(ユリイカ)』だ。当時小学生だった宮崎あおいは、全編で一言も喋らずに、他の役者を喰ってしまっていた。本作のミニョンのように。

まわり道か、間違った道か

さて、一行は旅を終え、テレーゼの住むフランクフルトに向かう。コンクリートジャングル。これまでのドイツのロマンティックな家並みから、無機質な高層ビル街へ。

ヴィルヘルムはタイプライターを叩くが、原稿ははかどらず、やがてテレーゼと痴話喧嘩。女優から豚野郎呼ばわりはさすがに堪える。

そして、地下鉄の駅でヴィルヘルムは見てしまう、ミニョンの大道芸の脇でラエルテスが傷痍軍人のふりをして物乞いをするのを。

元ナチの老人が、孫娘のミニョンを使って姑息なことをしているのが許せなかったのか、ヴィルヘルムはラエルテスを川から落とそうとして殺しかける。

この場面は緊迫するも、何が彼をそこまで駆り立てたのか、描写が弱い。単に原稿が進まず、諍いになったことのやつ当たりなのか。

ただし、このロケ地は風情があって面白い。川を渡るフェリーの上と言っていいのか分からないが、クルマは乗せられるもののフェリーというにはあまりにショボい筏のような代物なのだ。

ロードムービーはいつも別れで終わる。ラエルテスが逃げてしまい孤独になったミニョンとテレーゼにサヨナラを告げ、ヴィルヘルムは雪山へと旅立つ。

「なぜ、爺さんを脅かしたのか。僕はいつも無意味なまわり道ばかりしている」

作家になりたいのなら、旅先で出会った不思議な連中との貴重な経験を、自分の作品に生かすべきなのに、彼は行動に出てしまった。そしてまた人間嫌いの孤独に戻る。

それがタイトルのように「まわり道」だと言っているのか。

原題の”Falsche Bewegung”を直訳すれば「間違った動き」となる。いわば「間違った道」であり、「まわり道」と違い、時間をかけても目的地には到着しない。

だからきっと、彼は作家にはなれないだろう。