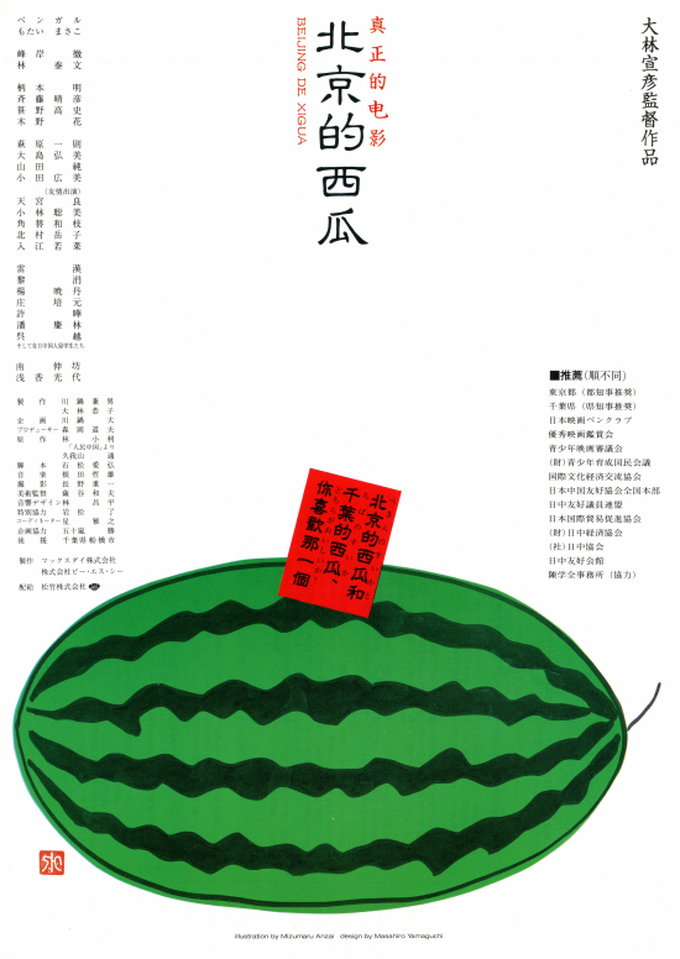

『北京的西瓜』

大林宣彦監督による、中国人留学生の生活不安解消に尽力した船橋の八百屋の物語

公開:1989年 時間:135分

製作国:中国

スタッフ

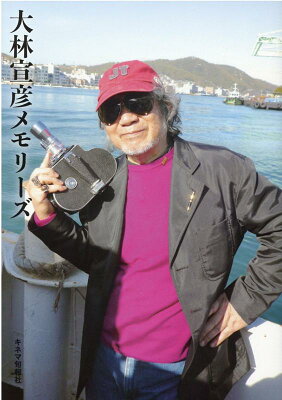

監督: 大林宣彦

脚本: 石松愛弘

キャスト

堀越春三: ベンガル

堀越美智: もたいまさこ

堀越とおる: 林泰文

堀越由美: 大島弘美

寺本商店: 柄本明

医師: 峰岸徹

不動産屋: 笹野高史

居酒屋の女将: 木野花

井岡: 斎藤晴彦

お得意さま: 浅香光代

八百春店員・安夫: 萩原一則

安夫の恋人・みどり 小田広美

<中国人留学生>

張公明: 雷双

朱平平: 黎肩

李中山: 昊越

陳文中: 潘慶林

楊瑞生: 楊暁丹

周祖国: 庄培元

勝手に評点:

(悪くはないけど)

コンテンツ

あらすじ

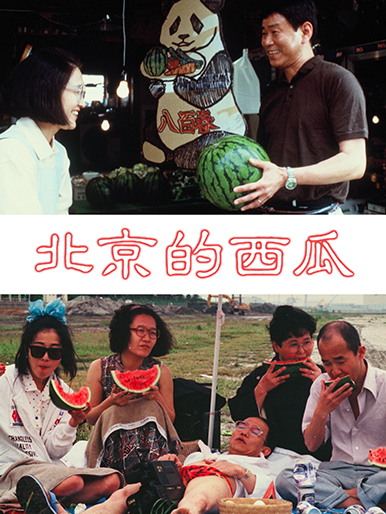

船橋市郊外の青果業・八百春の主人の春三(ベンガル)は、李中山(呉越)という中国留学生と知り合ったことから、彼らの苦しい生活を見兼ねて、援助の手を差し伸べた。

最初は軽い気持ちでやった春三だったが、次第にエスカレートしていきついには自らの生活までをも犠牲にしてしまうのだった。

今更レビュー(ネタバレあり)

八百屋の主人は日本のお父さん

大林宣彦監督が、特に実験的な映像遊びをせずに、美談めいた話を愚直に映画化するのは『風の歌が聴きたい』以来ではないか。

船橋で八百屋を営む主人公の堀越春三(ベンガル)が、はじめは値切ってばかりの中国人留学生客を迷惑そうにあしらっていたが、次第に彼らの生活費ギリギリの困窮生活を見かねるようになり、家業そっちのけで私財をつっこみ応援し始める。

<東洋のシンドラー>といわれた杉原千畝に比肩するとはいわないが、中国人留学生たちからは、<日本のお父さん>と呼ばれ、新聞記事になるまでには認知されるようになった春三。

◇

野菜を何十円か値切交渉しているうちはかわいいものだったが、やがて留学生が栄養失調で倒れたことで窮状を知ると、春三の男気スイッチが入ってしまう。

店の軽トラを使って東京や鎌倉をはとバスよろしく巡ってあげたり、成田空港まで出迎えまで引き受けてあげたり。

「あいつら、厚かましいんだよ、人の好意を当然だと思居やがって」と口では文句をいいながらも、はるばる中国からやってきた留学生たちが、自分を頼りにしてくれているのは満更でもない。

だが、家業もそっちのけで彼らのサポートに熱を入れる春三に、妻の美智(もたいまさこ)や子供たち(林泰文、大島弘美)は呆れはて、やがてその度合いもエスカレートしていく。

1989年当時の日本と中国

1989年の映画だから、バブル真っ只中の日本と経済成長途上の中国のバランスが今とはまるで違う。悲しい現実を突きつけられているようだ。

八百春の主人は、「こいつら月8万円の苦しい生活費で日本に学ぼうと頑張ってるんだよ。応援してやろう」という感覚だ。

勿論善意だろうが、どこかに、日本の方が物価も生活レベルも高いから、助けてあげているという潜在意識があったのではないか。

そこから失われた30年の間に、中国は経済大国となり、日本は彼ら彼女らのインバウンドの爆買いの恩恵を当てにする国になってしまった。

そういうモヤモヤした気持ちが湧き上がる映画になろうとは、製作サイドは想像もしていなかっただろう。

さて、本作は大林監督作品らしい古里映画ではない。

船橋界隈に実際再現したという八百春(本作は実話ベースなのだ)や近所の留学生寮、散歩する野原程度の場面転換で、中国人との交流の深まりを1時間以上見せられるのは、少々冗長に感じられる。

流れが変わってくるのは、単に人の好い親切なおじさんの域を超え、留学生の身元保証人になったり、アパート探しに苦労したあげく家賃負担まで考えたり、レジのカネを持ち出しては成田までの交通費にあてたり。

息子の自転車を売ったり、妻のネックレスを勝手に譲ったりと、やってることは善行だが、傍目には博打狂いの暴力亭主と変わらない。

劇団出身者揃い

ただ、主人公の春三を演じるベンガルはなかなかいい。当初見込んでいた片岡鶴太郎がボクシングのプロテストで忙しく、同じ『異人たちとの夏』でのタクシー運転手役が縁での抜擢。

以降、大林作品には常連となり、『なごり雪 あるいは五十歳の悲歌』でも準主役を演じるが、こっちの八百屋役のが似合っている。

また、ともに八百春を支える妻の美智役のもたいまさこがまた泣かせる。勝手で横暴な夫に苦労させられ通しの悲哀が、生活感溢れるお疲れの美智の様子から伝わってくる。

◇

劇団東京乾電池のベンガル、劇団3○○のもたいまさこのほか、柄本明、木野花、笹野高史、斎藤晴彦など。

八百春のご近所メンバーの多くが小劇団の出身者で、演技という意味では安心感があるものの、豪華すぎて活かしきれていないのが惜しまれる。

大して重要なシーンを任されるわけではなく、居酒屋やスナック、海岸で集団で騒いでいるシーンがほとんどだ。

さて、後半になると、慢性中国病の春三による無鉄砲な推し活で、八百春はついに経営難に陥る。

さりげなく写る八百屋の帽子から、番号が消えている。これはカネに困って鑑札を手離したということだ。だからこれまでのように、青果市場で競りに参加できない。

税金未納で船橋税務署が差し押さえに訪れ、家中赤札だらけになり、信用金庫も融資には首を縦に振らず、春三は店頭で暴れて捕まる始末。

給与遅配の従業員・安夫(萩原一則)は、給与よりも春三の中国かぶれに嫌気がさして退職。もはや店を売るしかないか。

だが、そこでようやく、店の経営難を知った中国人留学生たちが立ち上がり、店の再建のためにみんなで手伝う。ここにきて、ようやく恩返しモードになってきたか。ちょっと遅いけど。

37秒バズーカの違和感

映画は終盤、何年か後に、春三と美智が祖国に戻り活躍している元留学生たちに呼ばれて中国に旅立つところから不思議な演出になる。

北京のホテルの部屋についた春三が、いきなりカメラ目線で我々に語り出すのだ。「ご想像の通り、ここは中国のホテルではなく、日本のスタジオです」これは驚く。

出演者がカメラに語りかけるくらいは大林演出にも頻発するが、終盤で突如始めるのは珍しい。

◇

このホテルのシーンもそうだが、帰国する際のフライトを飛行機会社のフライトシミュレーション用の機体を借りて撮っていることまで明かし、その撮影風景まで、まるでメイキング映像のように本編に入れている。

そして話題になった、37秒の空白シーン。これは中国ロケができなくなった原因である天安門事件に抗議する意味で、その日付を足した37に因んだ秒数にしたもの。

◇

何か意思表明をしたかったのだろうが。この一連の演出は必要だったのだろうか。

37秒の意味なんて、あとから説明されないと分かるはずがないし、そもそもこの空白のシーン自体、機内へのカットのツナギ部分なので、知らずに見ていても違和感がないのだ。

だったら、こんな中途半端な抗議活動や、撮影の裏事情を吐露する演出などやめた方がいいと私は思った。37秒バズーカが天安門事件へのギリギリの抗議などと聞いたら、ロウ・イエ監督に呆れられてしまうのでは。