黒澤明の代表作のひとつ『生きる』を、ロンドンを舞台にしてカズオ・イシグロの脚本でリメイク。

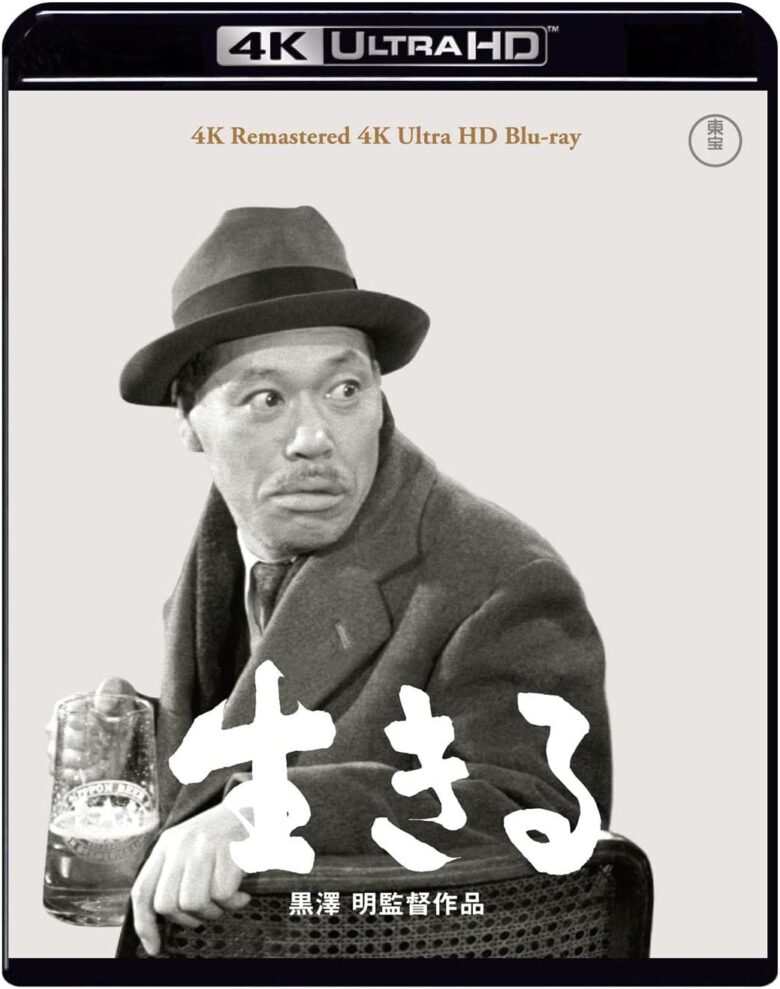

『生きる』

公開:1952 年 時間:143分

製作国:日本

スタッフ 監督・脚本: 黒澤明 脚本: 橋本忍、小國英雄 キャスト 渡邊勘治: 志村喬 小田切とよ: 小田切みき 市民課主任: 山田巳之助 市民課係長: 藤原釜足 市民課員: 日守新一、田中春男 千秋実、左卜全 渡邊喜一: 小堀誠 渡邊たつ(喜一の妻): 浦辺粂子 渡邊光男(息子): 金子信雄 渡邊一枝(光男の妻): 関京子 市役所助役: 中村伸郎 小説家: 伊藤雄之助 陳情の主婦: 三好栄子、本間文子 菅井きん

勝手に評点:

(一見の価値はあり)

『生きる LIVING』

Living

公開:2023年 時間:102分

製作国:イギリス

スタッフ 監督: オリヴァー・ハーマナス 脚本: カズオ・イシグロ キャスト ロドニー・ウィリアムズ: ビル・ナイ マーガレット・ハリス: エイミー・ルー・ウッド ピーター・ウェイクリング: アレックス・シャープ サザーランド: トム・バーク マイケル・ウィリアムズ: バーニー・フィッシュウィック フィオナ・ウィリアムズ: パッツィ・フェラン

勝手に評点:

(一見の価値はあり)

コンテンツ

あらすじ

市役所で市民課長を務める主人公は、かつて持っていた仕事への熱情を忘れ去り、毎日書類の山を相手に黙々と判子を押すだけの無気力な日々を送っていた。

役所内は縄張り意識で縛られ、住民の陳情は市役所や市議会の中でたらい回しにされるなど、形式主義がはびこっていた。

ある日、彼はガンに冒されていることを知る。不意に訪れた死への不安などから、これまでの自分の人生の意味を見失った彼は、市役所を無断欠勤し、これまで貯めた金をおろして、町で知り合った小説家と酒を飲んで馬鹿騒ぎするも満たされない。

やがて彼は転職した部下の女性社員と再会し、バイタリティに溢れる彼女と過ごす中で、自分も新しい一歩を踏み出すことを決意する。

新旧比較レビュー(ネタバレあり)

国は違えどどちらも同じ50年代

老齢の英国紳士が雪の中でブランコに乗って、そがれている姿。えっ、まるで『生きる』じゃないかと思ったら、ホントに黒澤明監督の傑作のリメイクだとは。

しかも脚本はあのノーベル賞作家カズオ・イシグロだという。よくもまあ、こんな大胆な企画を思いついたものだ。監督は南アフリカ出身のオリヴァー・ハーマナス。本作は南ア以外で撮った初長編。

◇

リメイク作品が本家を越えることはまずできないことは分かっているだろうに、なぜこういうものに挑むのだろうといつも不思議に思う。

もっとも、黒澤映画などには縁遠い観客層も『生きる LIVING』(以下、略称『LIVING』)ならば観てみようかとなるかもしれないし、本作公開を機に久々に『生きる』を観直す人も一定数いるかもしれない。

そう考えると、古い傑作のリメイクというのも存在意義は結構あるのかな。リメイク作品に『生きる』へのリスペクトが感じられるのも好感。

◇

『LIVING』の冒頭は、赤いダブルデッカーがロンドンの市街を走る光景で始まる。1953年、戦後復興途上のイギリスを独特の色調でそれっぽく映し出す。

てっきりリメイク作品は現代劇なのだと思っていたが、1952年の公開当時まさに現代の東京を描いていた『生きる』と、ほぼ同じ時代のロンドンを舞台にしているのだ。この取り組みは興味深い。

役所のたらい回しは万国共通か

『生きる』の主人公は、長年の役所勤めですっかり仕事への情熱を無くし、市民の陳情など他の部署に押しやり自分の庭先だけをきれいにすることにしか関心のない老いぼれ課長。

だが、胃がんで余命半年余りと知ったことであれこれ考えあぐねた結果、部下の女子社員の生き方にも感化され、先延ばしにしてきた陳情案件に全力で取り組み始める。

シンプルな物語であるが、主人公・渡邊勘治役の志村喬の鬼気迫った演技によって強烈な印象を残す人間ドラマとなり、黒澤明監督の代表作のひとつに数えられている。

『LIVING』はカズオ・イシグロによりいくつか英国風のアレンジが加えられているものの、基本的には『生きる』の物語を忠実に辿っている。

オリジナルより40分近く短い作品にも関わらず、物足りなさをあまり感じさせないのは、脚本の出来の良さといってよいのだろう。

◇

『生きる』は、渡邊のレントゲン写真と「この男はまだ知らないが胃の噴門部にガンがある」というナレーションから始まる。

「LIVING」では、新入社員のピーター・ウェイクリング(アレックス・シャープ)が気難しそうな上司ロドニー・ウィリアムズ(ビル・ナイ)と同じ列車で通勤するシーンから始まる。

ピーターを語り部のような役にしたのは効果的。陳情に来た主婦たち(『生きる』には若き日の菅井きんも!)が役所の中をたらい回しにされる光景も、新入りのピーターが付き添う方が面白い。

それにしても、お役所仕事というやつは日本も英国も、同じような性質なのか。

志村喬か、ビル・ナイか

両作品を比較して、最大の差異は主演俳優のキャラクターではないか。

『LIVING』を観ていると、ビル・ナイが笠智衆に見えてしまうときがある。

なるほど、うまい配役だ。と感心しかけたが、ちょっと待て。『生きる』は小津安二郎監督作品ではないぞ。黒澤明も笠智衆は何本か起用しているが、『生きる』の主演はあくまで志村喬。ビル・ナイと志村喬では似ても似つかない。

志村喬が演じる『生きる』の主人公は、お世辞にも紳士には見えない、定年近いくたびれた男だ。ギョロっとした目付きと、「あの…、その…、つまり」と蚊の鳴くような声でボソボソと言う語り口。病人らしく、影が薄い冴えない系の老いぼれ課長。

ところが、『LIVING』のビル・ナイは同じ設定のはずなのに、ハットやスーツ姿もサマになるし、英国紳士としてそれなりにカッコいいのである。

役所でたらい回しにしている時でさえ、どこか老教授のようで、威厳さえ感じられてしまう。転職した若い女性マーガレット(エイミー・ルー・ウッド)を誘い出しても、本当に老いらくの恋でもおかしくない雰囲気がある。

だから、両作品の主人公から受ける印象は結構違う。情けなさ全開キャラの志村喬と、老いてもモテそうなビル・ナイ。

この違いは二人が酒場で歌うシーンにも顕著に現れる。志村喬が歌うのは「ゴンドラの唄」。いのち短し 恋せよ乙女。あまりに寂しそうに歌うので、周囲に気味悪がられる。

かたや、ビル・ナイはスコットランド民謡「ナナカマドの木」。こちらは対照的に、聴かせる歌になっている。

作品に与える効果としては、志村喬のキャラの方が死に直面するあわれさが強調されるように思うが、イギリス映画らしい雰囲気を出すにはビル・ナイのキャラの方がフィットするのかもしれない。

新旧作品の細かい差異

その他、細かい点で気づいた差異を挙げてみる。

『生きる』では医者に「軽い胃潰瘍ですな。食事は特に気にしないで食べて結構」と言われる。待合室で他の患者に、「そう言われたら胃ガンだ」と脅かされた通りの発言で胃ガンと察知する。

この手の展開は、誤解だったというパターンが多いが、本作では冒頭のレントゲンや最後の死因から、やはり胃ガンだったのだろう。

一方、『LIVING』では医者がきちんと告知をしてくれる。今では日本も告知なのだろうが、50年代はこういうお国柄の違いがあったということか。

◇

余命わずかと知り絶望した主人公が酒場で出会う小説家(伊藤雄之助/トム・バーク)。

初対面の相手に病気だと告げ、夜通しバカ騒ぎする展開は同じだが、海辺のカフェという出会いの場をはじめ、どこかロンドンの方が垢抜け感があり、東京は退廃的な空気が濃厚。

◇

転職してしまった若い女性課員(小田切みき/エイミー・ルー・ウッド)との束の間のデート。課長が驕ってあげるものが、『生きる』ではストッキング、『LIVING』ではフォートナム&メイソンのパフェ。

彼女が課員に勝手にあだ名をつけているのだが、課長に付けたあだ名は『生きる』のミイラに対し、『LIVING』ではゾンビ。これはゾンビに軍配をあげたい。だって、死んでるのにまだ動いているゾンビの方が、的を得ているもの。

ビル・ナイは『ショーン・オブ・ザ・デッド』(2004、エドガー・ライト監督)でもゾンビになっているから、このあだ名は笑えた。

ちなみに、小田切みきは転職先の工場でウサギのオモチャを作っており、エイミー・ルー・ウッドはカフェの女給になるのだが、クレーンゲームでウサギのぬいぐるみを当てる。この辺の小ネタも楽しい。

君のように輝いて日々を過ごしたい

主人公は妻に先立たれ、一人息子を大事に育ててきたが、息子は社会人になり結婚して同居中。父親の退職金を頭金にして家を買おうと夫婦で算段しているところは両者同じだ。

この息子(金子信雄/バーニー・フィッシュウィック)はけして父親を嫌ってはいないが、妻の尻に敷かれ、結局父親に病気の話を持ち出す機会を与えられずに死なせてしまう。

さて、余命いくばくもない主人公は、転職した部下の女性社員のように輝いて日々を過ごしたいと切に願い、それは、たとえ小さくても目の前にある仕事に全力を尽くすことだと悟る。

『生きる』ではこの瞬間に合わせ、レストランの他の客席で高らかにハッピーバースデイが歌われる。そして周囲を驚かせて精力的に仕事をし始めた直後、場面は男の葬儀に切り替わる。

この辺のカットの繋ぎは同じだが、その後の展開には若干差異がある。

◇

まず『生きる』は葬儀の通夜振る舞いのシーンが長い。そこで主人公の棺を前に、陳情を受けて公園を作った最大の功労者は、課長ではなく助役(中村伸郎)だといった、役所内のもめごとを繰り広げる。

最終的には、みんな本音で課長を称え始めるのだが、この辺の日本的な議論のやりとりが、『LIVING』の方はやや淡泊に描かれており、オリジナル比、どうも物足りない。

雪の降る公園でブランコ

葬儀には、陳情をきちんと聞いて動いてくれた課長のために主婦たちが弔問にきては涙する。

はたして、課長はなぜ、あれほど身を粉にして公園建設に尽力したのか。胃ガンだと知っていたのではないか。いや、それならば自分に告げるはずだと息子はいう。

『LIVING』では、息子が父の老いらくの恋の相手だと誤解していたマーガレットが葬儀にくる。はっきりとした会話はないが、息子はそこで父に死の自覚があったと察する。一方、『生きる』では小田切が弔問にこないため、息子は最後までマヌケなままだ。

市役所の部下たちは、私たちも目覚めて市民のために働こうと団結したのに、すぐにたらい回しが日常的な生活に戻ってしまう。現実は甘くない。

ポスタービジュアルになっている雪のふる公園のブランコシーン。これは両者とも美しいカットだが、『生きる』ではたらい回し再会の前(葬儀の終盤)、『LIVING』ではたらい回し再会後、ラスト近くにこのシーンを置いている。

本家のブランコで「ゴンドラの唄」の哀愁はさすがの域だが、リメイク版の終幕での余韻の残し方も負けていない。