『はるか、ノスタルジィ』

『ふたり』に続いて石田ひかりをヒロインに、大林宣彦監督が小樽で撮ったファンタジー。

公開:1993 年 時間:165分

製作国:日本

スタッフ

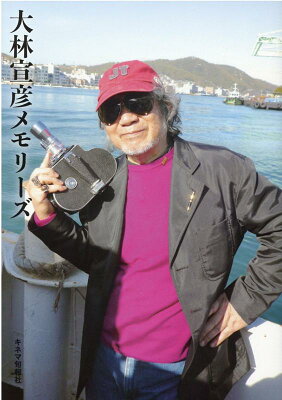

監督・脚本: 大林宣彦

原作: 山中恒

キャスト

はるか/三好遥子: 石田ひかり

綾瀬慎介: 勝野洋

佐藤弘(若き日の慎介):松田洋治

太田登: 尾美としのり

佐藤統策: 川谷拓三

佐藤統策の妻: 増田恵子

紀宮あきら: ベンガル

紀宮の妻: 根岸季衣

編集長・岡崎: 岸部一徳

信乃: 永島暎子/柴山智加

家庭教師: 佐野史郎

勝手に評点:

(悪くはないけど)

コンテンツ

あらすじ

綾瀬慎介(勝野洋)はリトル文庫〈小樽・恋シリーズ〉と呼ばれる一連の少女小説の人気作家であった。

コンビを組んでいた友人の挿絵画家・紀宮(ベンガル)の突然の死をきっかけに、少年期のある忌まわしい記憶から逃れるようにして訪れることのなかった小樽の地を十数年ぶりに踏む。

そこで慎介は、はるか(石田ひかり)という彼の小説のファンの少女に出会い、彼女の案内で現在の小樽を訪ねるが、二人の行く手には影のようにつきまとう古風な服装の少年がいた。

ある日、つきまとっていた少年は二人の前に現れ、佐藤弘(松田洋治)と名乗る。それは慎介の本名であった。

今更レビュー(まずはネタバレなし)

中年男の妄想ファンタジー

尾道三部作の『転校生』『さびしんぽう』でお馴染み、監督・大林宣彦と原作・山中恒コンビによる第三弾。

ヒロインを新尾道三部作『ふたり』の石田ひかりが演じるが、今回は山中恒の故郷・小樽を舞台にしており、温暖な瀬戸内海とは少々趣が異なる。

◇

青春時代を過ごした小樽を忌まわしい過去として遠ざかっていた、軽薄な少女小説が人気の中年作家・綾瀬慎介(勝野洋)。

彼の作品のファンだと言う、はるかと名乗る偶然に出会った少女(石田ひかり)と親しくなり、変わってしまった小樽の町を案内してもらう。

その過程で、綾瀬の本名・佐藤弘を名乗る不思議な少年(松田洋治)に導かれて、忘れていた痛ましい青春の記憶を掘り起こしていく。

本作で綾瀬が書いているのは、劇中でスナックのママ(多岐川裕美、横には石田ゆり子)がいうように、中年男のロリコン小説らしい。綾瀬も、アイスクリームのように、あとに何も残らない口あたりがよいだけの小説と自嘲する。

その作家である中年男が、昔好きだった女の子とよく似た少女に偶然出会い、深入りしていくという、ロリコン小説家を描いたロリコン映画なのだ。

本作とか『早春物語』(原田知世×林隆三)とか、こういう、オッサンの理想的展開な映画が昔は多かった気がする。

近年は珍しくなったし、『恋は雨上がりのように』(大泉洋×小松菜奈)のように、内容も節度を保ったものになっている。

◇

甘酸っぱい童貞臭のする大林ワールド、なのにオッサンの妄想映画というこの不自然なバランス。それが三時間弱の長尺で展開されるのだ。

大林監督や石田ひかりのファンでも苦行のようだが、監督自らの脚本だから誰も暴走を止められない。

ふたり、ひかり、はるか

石田ひかりは当初、本作のはるか役で企画が進んでいたものの、諸般の事情で映画の撮影が大幅に遅れたことから、『ふたり』の撮影・公開が先行する。

『ふたり』では自由にのびのびと自然体で演技をさせてもらえたが、本作では何をやっても大林監督にダメ出しされて、厳しく指導されたと本人が語っている。

確かに、亡き姉(中嶋朋子)に頼り切りの少女だった『ふたり』に比べれば、本作はオヤジを翻弄し、更に二役も演じ分ける必要があるのだから、より演技力が求められることは想像に難くない。

石田ひかりの顔のニキビ跡は現代映画ではありえないほど目立つが(監督もそのままで行こうと容認)、撮影のストレス起因の肌荒れかもと思ってしまう。

そんな努力の甲斐あってか、今回改めて鑑賞してみると、本作の石田ひかりは好演している。無邪気な明るさと少女の理解不能な部分(映画ではそれを残酷さと言っていた)の共存。

監督は、中嶋朋子に次回作は主演でと約束していたそうだが、北海道に彼女では固定イメージが強すぎる。ここは石田ひかりが賢明な選択。

彼女の役名がはるか、相手の名前が綾瀬なので<綾瀬はるか>を連想してしまうが、彼女の芸名は公募なので、案外本作が出典かもしれない。

『ふたり』との類似点

本作は、撮影時期も近く主演も石田ひかりが共通するせいか、『ふたり』との類似点が多い。

- 尾美としのりが恋愛関係にからむインテリな青年

- ベンガルが突然に亡くなる

- 増田恵子が家庭を壊す奪略女

- 柴山智加が石田ひかり(三好遥子役)の無二の親友

- ポスター原画を野口久光が描いている(トリュフォーの『大人は判ってくれない』で有名な映画人!)

なので、どうしても両作品を比較してしまうが、『ふたり』で不潔で不誠実な存在として描かれた大人の男(岸部一徳が演じた父親)が、今回綾瀬を演じた勝野洋ではなぜこうも美化されているのか、しっくりきていない。

勝野洋の演技がダメなわけではない。当初は、この役にテキサス野郎が似合うはずがない、綾瀬は冒険小説家じゃねえぞ、と疑ってかかったものの、先入観なしでみれば、なかなかそれらしく見える。

だが、ハイティーンの娘と付き合う、濡れ場もあるような役を中年男が演じるということに、嫌悪感を抱いてしまうのだ。理屈ではない。

石田ひかりに下着姿のほか、カット割りでギリギリ見せない手法でベッドシーンまで持っていった脱がせの大林監督の努力は買うが、あれではかえって不自然さが目立ったように思う。

そもそも、石田ひかりと裸の男のショットは見たくないのだから、どう撮っても不満になるが。

映画の流れと関係なくドキッとさせる『ふたり』のバスタブに浸かった石田ひかりのショットが、大林監督らしくて好きだったのに。

小樽の町並みの美しさ

小樽も、尾道同様に坂の街なのだと気づかされた。本作は1993年公開、岩井俊二の『Love Letter』は1995年公開。まるでテイストは違うが、ともに同時期の小樽を撮った恋愛映画だ。

岩井俊二は、小樽を感じさせるロケ地をあえて排除している風であった。それに比べれば本作の方が小樽を感じさせるシーンは多いものの、ベタな観光スポットは、運河近辺やニシン御殿等の数カットくらいだ。

先日小樽を訪れたばかりだったので、旧国鉄手宮線の廃線路や、ヌケに列車が横切る商店街などロケ地が分かるシーンがいくつかあったのは嬉しかった。

観光誘致を目的としない古里映画をめざす大林宣彦の制作姿勢は、本作でも息づいている。

小樽といえば、本作で特筆すべきは、遊郭街を巨大セットで再現したシーンだろう。東京の砧スタジオに、映画制作費の半分をかけたという巨大なセット。黒澤映画以来最後の大作セットだと言われるものらしい。

スケール感は伝わってくるし、その再現力には、当時の小樽を知る原作者の山中恒も驚いたという。

大林組で長年美術監督を務めた薩谷和夫は、「こんなセットを作らせてくれたら、もういつ死んでもいい」と監督に語っていたそうだが、本作公開を待たずに急逝する。このセットが最後の大仕事となった。

今更レビュー(ここからネタバレ)

ここからネタバレしている部分がありますので、未見の方はご留意願います。

終盤から語られる真相の数々

人生には忘れてはいけないことがある。小樽の町で暮らしていたことの多くを忘れてしまっている綾瀬。

人間のもっとも素晴らしい才能は何か、それは忘れることができること。つらい記憶は時間が解決してくれる。この力を授けてくれた神様は優しい。

◇

綾瀬が忘れたかった記憶。それは、彼が佐藤弘だった学生時代に、売れない小説家だった父(川谷拓三)を、美しい母(増田恵子)が遊郭で身体を売って支えていたこと。

そして、そんな生活に嫌気がさして出て行った母は、実は父が綾瀬の実母を殺して一緒になった女だったこと(但し、それを吐露した父は、真偽を定かにせず、酔いつぶれて溺死する)。

だが、一番の心の傷は、夜の公園で密会を重ねることになる謎の少女・三好遥子(石田ひかり・二役)が、実は遊郭の女だったことだ。

裏切られたと思った彼は、別れることになる最後の夜、遥子を無理やり抱き、「淫売!」と呼んで去っていく。

◇

その心の傷を背負って、青年時代のまま生きているのが松田洋治演じる佐藤弘なのだが、終盤の展開がめまぐるしい。

遥子は身体を売っていたのではなく、あの娼館で育った娘だったのではないか。傷ついたのは佐藤ではなく、彼女の方ではなかったのか。

さらに、はるかも母(永島暎子)から真実を聞く。はるかは佐藤に失恋し、家庭教師(佐野史郎)と結婚した遥子の娘だと。そして、火事で焼死した夫婦に代わり、遥子の親友だった母が、結婚もせずに娘を引き取ったのだと。

ご都合主義と独白の映画は弱い

こうして、はるかは亡き母に代わって、綾瀬とベッドを共にする。娘の身体を借りて、愛し合っていた二人が時代を越えて結ばれるという物語だ。

うーん。この物語に共感させるためには、相当の演技力や演出力が必要だと思うが、残念ながら全てにおいて、その域には達していない。

そもそも、綾瀬は心情の全てを独白してしまっているが、それなら原作を読むほうがいい。まあ、泥道で転んだ綾瀬にはるかが偶然出会う冒頭から、ご都合主義の極みのような作品ではあるが。

◇

本作で納得感があったのは、はるかの兄貴分のような存在を演じた尾美としのり。何でもドイツ語で返答する偏屈な人物だが、『ふたり』の出木杉君的な優等生より余程似合っている。

終始ショパンを聴いているのは、『さびしんぼう』のトラウマを抱えているせいかもしれない。