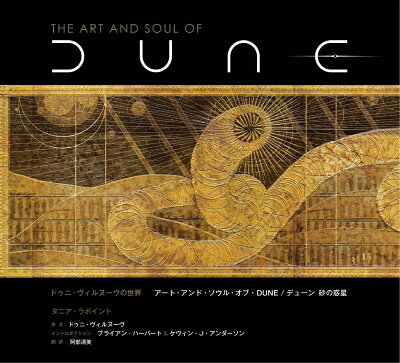

『DUNE/デューン 砂の惑星』

DUNE

デヴィッド・リンチ作品の問題作から時を隔てて、鬼才ヴィルヌーヴ監督がティモシー・シャラメ主演で遂に再映画化を実現

公開:2021 年 時間:155分

製作国:アメリカ

スタッフ 監督: ドゥニ・ヴィルヌーヴ 原作: フランク・ハーバート 『デューン』 キャスト <アトレイデス家> ポール・アトレイデス: ティモシー・シャラメ レディ・ジェシカ:レベッカ・ファーガソン レト・アトレイデス:オスカー・アイザック スフィル・ハワト: スティーヴン・ヘンダーソン ウェリントン・ユエ博士: チャン・チェン ガーニィ・ハレック:ジョシュ・ブローリン ダンカン・アイダホ: ジェイソン・モモア <ハルコンネン家> ウラディミール:ステラン・スカルスガルド グロッス・ラッバーン: デイヴ・バウティスタ <フレメン> チャニ: ゼンデイヤ スティルガー: ハビエル・バルデム <帝国> ガイウス・ヘレン・モヒアム: シャーロット・ランプリング ヘラルド・オブ・ザ・チェンジ: ベンジャミン・クレメンティーン

勝手に評点:

(一見の価値はあり)

コンテンツ

あらすじ

人類が地球以外の惑星に移住し、宇宙帝国を築いていた西暦10190年、1つの惑星を1つの大領家が治める厳格な身分制度が敷かれる中、レト・アトレイデス公爵(オスカー・アイザック)は通称デューンと呼ばれる砂漠の惑星アラキスを治めることになった。

アラキスは抗老化作用を持つ香料メランジの唯一の生産地であるため、アトレイデス家に莫大な利益をもたらすはずだった。しかし、デューンに乗り込んだレト公爵を待っていたのはメランジの採掘権を持つハルコンネン男爵(ステラン・スカルスガルド)と皇帝が結託した陰謀だった。

やがてレト公爵は殺され、妻のジェシカ(レベッカ・ファーガソン)と息子のポール(ティモシー・シャラメ)も命を狙われることなる。

レビュー(まずはネタバレなし)

前任の轍は踏まない意気込みで再映画化

かつてデヴィッド・リンチ監督によって映画化されるも、あまりに壮大な話を一作品に収めるには無理があり、大ゴケしたいわくつきの原作に、ドゥニ・ヴィルヌーヴ監督が再び挑む。

その意味では、カルト的な傑作の続編を手掛けた『ブレードランナー2049』に比べて、重圧は少なかったかもしれない。

◇

実際ドゥニ・ヴィルヌーヴは語っている、「『ロード・オブ・ザ・リング』の映画を観た時は、もう再び映画化する必要ないと思ったが、リンチ監督の『DUNE』は期待したものではなかった」と。

少年時代からの愛読者としては、ぜひとも満足のいく映画にしたかったのだろう。その意気込みは強く感じられる。

最初にはっきり言っておこう

まずもって、本作はスペース・オペラではない。

フランク・ハーバートによる原作は、ヒューゴー賞とネビュラ賞という、SF界における芥川賞と直木賞を同時受賞したような名作であり、その後の数多くのSF映画に影響を与えたものといえる。

だが、『スターウォーズ』のように、多くのキャラクターが登場して壮大な戦いを繰り広げる大活劇とは、だいぶ趣向が異なるのだ。『最後のジェダイ』のオスカー・アイザックが出ているからって、早合点してはいけない。

◇

確かに、ルーク・スカイウォーカーが育ったタトゥイーンも砂の惑星だし、本作のように帝国や皇帝が登場する。

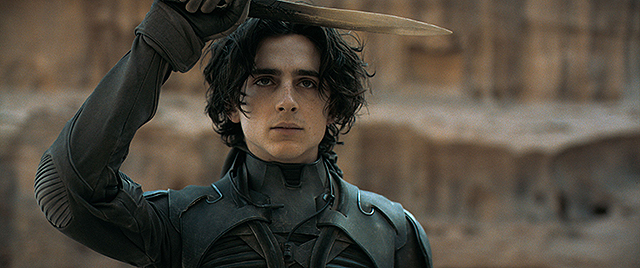

更には、本作の主人公ポール・アトレイデス(ティモシー・シャラメ)もジェダイのフォースのような妖術の使い手なわけだが、敵味方に分かれて兵力を競い合うエンタメ路線のアクションとは、勝手が違う。

本作でポールが使う術は<声>だ。映画の冒頭で、ポールが母ジェシカ(レベッカ・ファーガソン)に、「水を取って」と特殊な声で言う練習をさせられる。これが彼の力のひとつだということが、次第に分かってくる。

楽しむべきは壮大な叙事詩と世界観

見せ方は面白いが、ぶっちゃけ、今のところ<声>以外にポールに大した力はない。だから、派手なアクションに期待してはいけない。

では何をみるべきか。帝国と二つの家をめぐる壮大な叙事詩と、それをダイナミックに映像化した美しき世界観を堪能するのだ。

◇

メランジと呼ばれるスパイスは宇宙航行に欠かせないもので、それを特産品とする砂の惑星デューンを長年統治していたハルコンネン家は莫大な富を築く。

だが、宇宙帝国の皇帝は突如、ハルコンネン家に代わり、アトレイデス家にこの砂の惑星の統治を命ずる。

デューンはフレメンと呼ばれる荒っぽい先住民が砂の上で生活しており、またサンドワームという巨大で凶暴な生物も生息する危険な惑星。

さらには、貴重な財源を奪われたハルコンネン家が黙って引き下がるわけもなく、アトレイデス家との争いが幕を開ける。

この、壮大なスケールの叙事詩をぜひ満喫したい。

◇

生態系や衣装デザイン、各種兵器や飛行機に至るまで、全てのディテールが考証されているように思える。これもドゥニ・ヴィルヌーヴ監督らしい徹底ぶりだ。

トンボの羽のように動く飛行機の造形や砂虫の動きなど、スタジオ・ジブリの世界にもどこか通じるところがある。

あと、個人的にはあのタイトルのレタリングデザインのミニマリズムが好き。

でも、日本のポスターはあそこに副題を同じサイズで入れちゃうから、めちゃくちゃダサい。同じイラストの海外ポスターを見比べると、センスの差が歴然だ。

スターウォーズと違い、父子より母子の血縁

父からアトレイデス家を継いだ若き当主ポールを演じるティモシー・シャラメ。

ウディ・アレンの『レイニーデイ・イン・ニューヨーク』の頃の彼をみれば、カッコいいことに異論はないが、この手の映画の主演には線が細いというか、強そうにみえない点で観る前は違和感があった。

だが、彼の中性的な魅力というか、マッチョが売りでないところが、むしろポールに求められる資質に思えてきた。母親との関係の近さも、彼だと不自然さを感じない。

むしろ息子より強そうにみえるのが、母のレディ・ジェシカ。ベネ・ゲゼリットなる、帝国の真実を語る女性のみで結成された秘密結社の一員。彼女も<声>の使い手で、ポールを幼少期から鍛錬している。

演じるのは、『ミッション:インポッシブル/フォールアウト』などシリーズに複数参加し、女だてらにイーサンを凌駕するほどの敏腕エージェント・イルサ役を演じるレベッカ・ファーガソン。そりゃ強いはずだ。

でも、そのジェシカよりさらに怖そうな女性が、ベネ・ゲセリットの教母のガイウス・ヘレン・モヒアム。ずっとヴェールで顔が隠れていてシャーロット・ランプリングとは気づかなかったが…。

この教母がポールの資質を検分するシーンは緊張した。本作は面白いことに、シャラメ以外の屈強な男性陣よりも女性陣に存在感がある。

レビュー(ここから少しネタバレ)

まだまだ序盤戦だから、気長に観るしかない

本作は、戦いにクライマックスがあって、きっちり勝敗がついて、スカッと終わるタイプの物語ではない。

だいたい、両家の軍勢がぶつかり合う戦闘シーンで、どちらも白い装甲服姿にするくらいだ。敵味方の区別もつかないが、勝負の行方はさしあたって重要ではないのだろう。

◇

このあと、続編が無事に撮られるのかは知らないが、まだまだ導入部分という手触りは濃厚。だから、消化不良気味なのは否めず、このあたりは好みが分かれるところだろう。

ただ、本作のみできれいに完結させなかったのは、デヴィッド・リンチの轍を踏みたくなかったからだろうし、ドゥニ・ヴィルヌーヴ監督のDUNE原作愛からくるものと思えば、納得できる。

ヒーロー揃い踏みでもアクションは控えめ

アトレイデス家の当主レト(オスカー・アイザック)は、ハルコンネン家に家族を人質に取られたユエ博士(チャン・チェン)の裏切りにより敵の罠に落ち、殺されてしまう。

だが、最期に博士の仕込んだ<毒の息>で敵を巻き添えにするシーンはなかなか盛り上げる。

◇

本作では一番おいしいところを持っていったのは、身を捨ててポールたちを護った剣客のダンカン・アイダホ、演じるは『アクアマン』のジェイソン・モモア。

また剣術指南役のガーニー・ハレック(ジョシュ・ブローリン)は『アベンジャーズ』のサノスときている。

◇

アトレイデス家から、宿敵のハルコンネン家に目を移せば、当主ウラディミール・ハルコンネンには『マイティ・ソー』で教授役だったステラン・スカルスガルド、その甥のグロッス・ラッバーンには『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー』の青き巨人、デイヴ・バウティスタ。

さらにはポールの夢にでてくるフレメンの女・チャニには、『スパイダーマン』の恋人ゼンデイヤと、共演者陣はマーベル・DCの関係者揃い踏み。それでも、しっかりと初志貫徹しエンタメ路線に流れなかったのは見事だ。

◇

個人的には、フレメンの部族長スティルガーを演じたハビエル・バルデムとデイヴ・バウティスタには、もう少し活躍が見たかったけれど、死んだわけではないから、次作に期待しよう。

ちなみに、本作は原作新訳版全三巻の中編の途中あたりまでを映画化。未読の方は、次回作が公開されるまで、原作を楽しむのも一興。私は先に観てから読んだのだが、どちらの順序でも十分楽しめる。理解も深まるし、推しキャラも変わったりするのでオススメです。