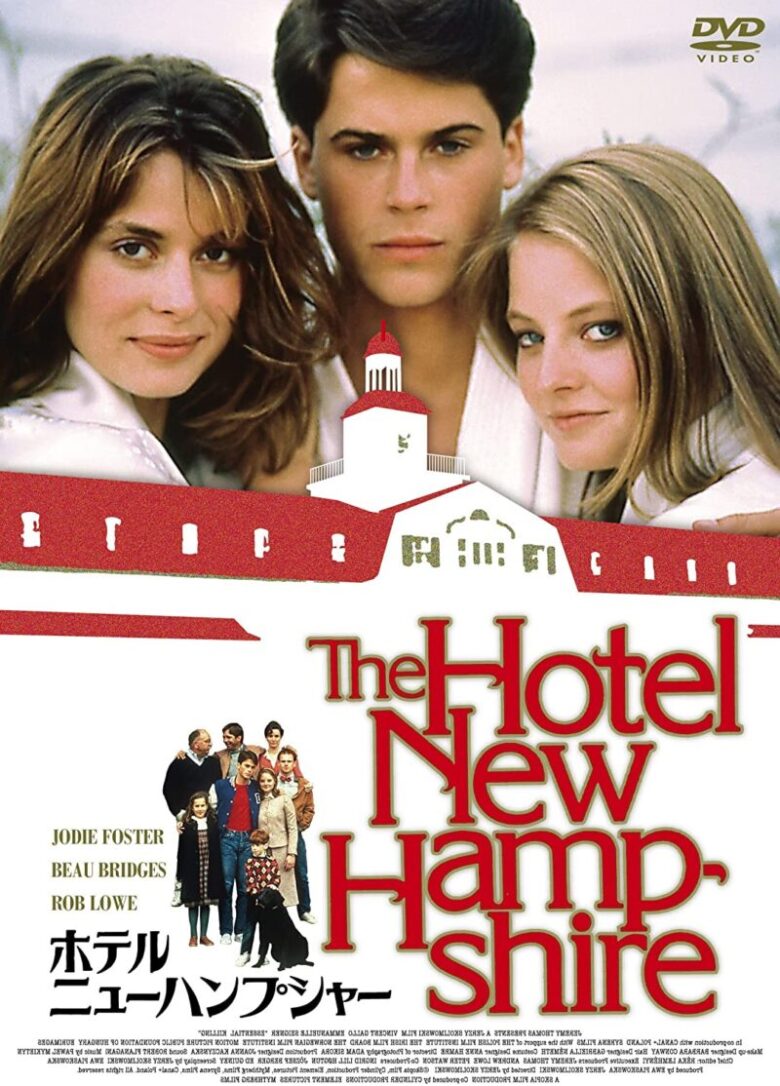

『ホテル・ニューハンプシャー』

The Hotel New Hampshire

ジョン・アーヴィングの代表作、父の夢だったホテル経営を始めた大家族が遭遇する数々のハプニング。それでも前を向いていこう。

公開:1986 年 時間:109分

製作国:イギリス

スタッフ

監督・脚本: トニー・リチャードソン

原作: ジョン・アーヴィング

キャスト

ジョン: ロブ・ロウ

フラニー: ジョディ・フォスター

フランク: ポール・マクレーン

ウィン・ベリー: ボー・ブリッジス

メアリー: リサ・ベインズ

リリー: ジェニー・ダンダス

エッグ: セス・グリーン

アイオワ・ボブ:

ウィルフォード・ブリムリー

スージー: ナスターシャ・キンスキー

チッパー・ダブ:マシュー・モディ―ン

フロイト: ウォーレス・ショーン

勝手に評点:

(悪くはないけど)

コンテンツ

あらすじ

1939年、ウィン・ベリーは海辺のホテルでメアリーと出会い、芸人のフロイトから一頭の熊を買う。こうして、ベリー家の歴史が始まった。

ホモのフランク、小人症のリリー、難聴のエッグ、たがいに愛し合うフラニーとジョン、老犬のソロー。それぞれに傷を負った家族は、父親の夢をかなえるため、ホテル・ニューハンプシャーを開業する。

今更レビュー(ネタバレあり)

ジョン・アーヴィングの王道小説

『ホテル・ニューハンプシャー』は、作家ジョン・アーヴィングが出世作『ガープの世界』の後、4年をかけて世に出した大長編小説であり、映画化作品としても同作に続いている。

彼の長篇小説はどれも上下巻にわたる長さで、そこに数え切れない登場人物が次々と出ては消えていく、一人の人物の壮大な叙事詩というのが基本型。

◇

この原作も例外ではなく、大家族が苦労して経営していくホテルの物語に、ほとんどの登場人物が何らかの苦難や不幸を抱えており、読み進めるうちに、はたしてこんなにいろいろ展開させて収束するのかと不安になる。

だが、そこはアーヴィングの得意とするとところで、他の作品同様、下巻の途中くらいから面白いように全てのパーツがゴールに向けて収まっていき、最後は充実したエピローグで締めるのである。

第一次ホテル・ニューハンプシャー

映画は冒頭、子供たちとの団欒のなかで両親の思い出話から始まる。

第二次大戦前夜の1939年。ハーバード大入学が決まっていたウィン・ベリー(ボー・ブリッジス)は、メイン州アーバスノットのホテルでバイト中に同郷のメアリー(リサ・べインズ)と出会い恋におちる。

二人は、ホテルお抱えの曲芸師フロイト(ウォーレス・ショーン)と親しくなり、フロイトの去り際に、曲芸の相棒の熊<ステイト・オブ・メイン>を買い取る。

◇

自分もいつか熊のいるホテルを経営したい。やがてウィンとメアリーは結婚し、五人の子を授かる。

祖父アイオワ・ボプ(ウィルフォード・ブリムリー)がフットボールのコーチをしている高校で教師をしていたウィンだったが、メアリーの母校である女学校を買いとってホテルに改造しようと一念発起する。これが第一次ホテル・ニューハンプシャーだ。

五人の子供たち

五人の子供たちはそれぞれ丁寧にキャラクター設定されているし、人数も多いので画面は相当賑やかな印象になる。

その意味では『ストーリー・オブ・マイライフ わたしの若草物語』(グレタ・ガーウィグ監督)のようでもあるが、本作の子供たちはみな、何らかの苦難を抱えている。

◇

長男のフランク(ポール・マクレーン)はゲイであり、それを理由に高校では虐められている。男勝りではすっぱな長女のフラニー(ジョディ・フォスター)は、校内の不良学生にレイプされてしまう。

主人公である次男のジョン(ロブ・ロウ)は姉のことを愛しているのだが、彼女を護れなかったことを苦しみ、それから重量挙げで身体を鍛え始める。

◇

文学少女の次女リリー(ジェニー・ダンダス)は小人症で、少女の身長のまま成長が止まってしまう。そして、末っ子の三男エッグ(セス・グリーン)には難聴がある。

この五人の子供たちと両親、腸の病気でおならばかりする犬のソロー、そして祖父のアイオワ・ボプでホテルを運営していくのだ。見通しは険しい。

第二次ホテル・ニューハンプシャー

さて、物語の展開詳細は割愛するが、このあと、もう何年も会っていないフロイトの招きでウィーンに移住した一家は、そこで第二次ホテル・ニューハンプシャーを開業し、ホテル住まいの売春婦や過激派たちとともに新生活をスタートする。

かつて、フロイトから買い取った熊<ステイト・オブ・メイン>は、早くに少年の誤射で死んでしまったのだが、このウィーンのホテルには、熊の毛皮を被って暮らすスージー(ナスターシャ・キンスキー)という不思議な女性がいる。

◇

ここからはネタバレになるが、ここまでに登場してきたキャラクター達は、傷ついたり、病んでいるだけでなく、悲惨な最期を迎える人も少なくない。

動物でいえば、熊のステイト・オブ・メインは射殺され、犬のソローは病気のため安楽死。祖父のアイオワ・ボブはソローの剥製を見てショック死。

更に、何とウィーン行のフライトの後発便に乗った母・メアリーと末っ子エッグは、飛行機事故でナレ死という無常。

◇

ウィーンでは宿泊客の過激派連中によるオペラ座爆破計画を阻止するために、フロイトが爆死し、ウィンも失明。極めつけは、作家として大成した小人症のリリーが、「十分大きくなれませんでした」と、窓から飛び降り自殺してしまう。

これだけ重苦しい死が頻発しているのに、なぜかこの物語では、残された者たちはみな明るく前向きに生きていく。

詰め込み過ぎ感が強い

ジョン・アーヴィングの原作では、上巻すべてと下巻の前半までは、読書が先の見えない苦痛の行為になっていて、下巻後半からようやくすべてのピースがはまっていく充足感を得られる。

この喜びは、長く険しい道のりがあってこそ感じられる対価だ。

だが、全編を二時間弱で観られる本作の場合、その充足感を得ることは難しい。物語のテンポが速すぎて、「前回までのストーリー」をダイジェストで見ているような味気無ささえ感じる。

しかも、ところどころにコマ落としによる速い動きを入れたりして、スラップスティックコメディのような演出もある。全体的にシリアスな挿話だらけなのに、このチグハグ感は馴染めない。

◇

『ガープの世界』(ジョージ・ロイ・ヒル監督)は、冗長だった原作をコンパクトに編集し分かりやすくなった印象さえあったのに、本作とのこのギャップはなんだろう。

トニー・リチャードソン監督は、原作を徹頭徹尾、映画に盛り込もうとしすぎたのではないか。

第二次からニューヨークに移り、そして思い出の地メイン州アーバスノットに第三次ホテル・ニューハンプシャーを建てるまで、フルカバーしている。

三時間の作品でもおかしくないのに、109分で収めている。これでは駆け足にせざるを得ないので、余韻に浸る間はない。

『サイダーハウス・ルール』(ラッセ・ハルストレム監督)のように、原作を大きく端折ったり設定変更したりして、メリハリをつける手はあったと思う。

キャスティングについて

キャスティングは私が抱いた原作のイメージとは大分違うが、ある意味ゴージャスではある。

姉のフラニーには天才子役からすっかり成長していたジョディ・フォスター、弟のジョンにはコッポラ監督の『アウトサイダー』以降、トム・クルーズらとともに若手俳優集団として人気絶頂のロブ・ロウ。

姉は自分を熱愛している弟をからかい売春婦をあてがう等の過激行動を繰り返し、最後には近親相姦に行きつく。

倫理的にぶっ飛んでる二人なのだ。『セント・エルモス・ファイアー』はじめ、ロブ・ロウお得意の青春映画とは少々勝手が違う。

フラニーが好きだったクラスメイトのチッパー・ダブ(マシュー・モディ―ン)にレイプされるシーンは、当時純真なガキだった私には十分衝撃的だったが、レイプ被害者の心の傷の描き方については、本作(映画も原作も)はあまりに軽んじているように思う。

◇

同じような心の傷を持ち、熊の毛皮を被ったスージーは、原作ではデブで醜い娘の設定だったが、そこにナスターシャ・キンスキーとは意外。興行成績を意識したか。

それでも、同年公開の『パリ・テキサス』(ヴィム・ヴェンダース監督)で魅せた輝きは、うまく封印している。美女と野獣(の毛皮)という組み合わせは、『ロバと王女』(ジャック・ドゥミ監督)のカトリーヌ・ドヌーヴに通じる。

あらゆるものはおとぎ話

けんか、レイプ、飛行機事故、売春、テロ。様々な障壁を乗り越えて、一家はホテルを経営し続ける。

だが、そんな家族たちが主人公の小説「大きくなろうとして」を執筆して売れっ子作家になったリリーは、次作の不出来に悩み、「充分大きくなれませんでした」と書き置きし、窓から身を投げてしまう。どこまでも重い話だ。

◇

「あらゆるものはおとぎ話である」

リリーが遺した言葉のように、つらく悲しい人生も、最後にはおとぎ話のようなハッピーエンドが待っている。そう信じた家族は希望を胸に、前を向いて生きていく。

アーヴィングの重厚なエピローグを映画化する代わりに、映画のラストは生死を問わずホテルに関わった大勢のゲストが第三次ホテル・ニューハンプシャーの庭園に集う。

この演出でも、それなりにアーヴィング的な収束感は感じられた。手塚治虫の『不思議なメルモ』のように、すくすくと背を伸ばし大人に成長するリリーにも夢があってよい。

◇

今回は、ジョン・アーヴィング作品の映画化は壮大すぎて難しいことを再認識した。本作では、原作は比較的忠実に再現できていたと思う。

だが、原作の面白味や味わいは、おそらくあの冗長ともいえるボリュームにある。それは、連ドラ形式でないと伝えにくいかもしれない。