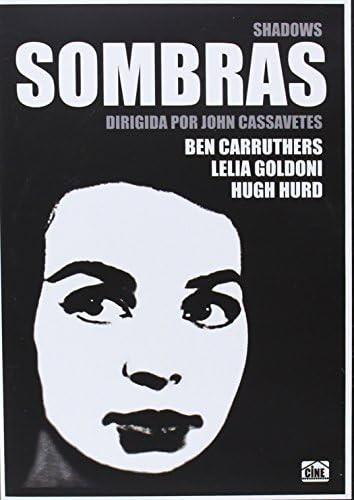

『アメリカの影』

Shadows

インデペンデント映画の父ジョン・カサヴェテス監督の初監督作品。

公開:1959 年 時間:82分

製作国:アメリカ

スタッフ 監督: ジョン・カサヴェテス キャスト レリア: レリア・ゴルドーニ ヒュー: ヒュー・ハード ベン: ベン・カラザース トニー: アンソニー・レイ ループ: ルパート・クロス デヴィッド:デヴィッド・ポキティロー デイヴィ―:デヴィッド・ジョーンズ

勝手に評点:

(一見の価値はあり)

コンテンツ

あらすじ

マンハッタンに住む黒人の血を引く三人の兄妹。長兄のヒュー(ヒュー・ハード)は売れない歌手。

マネージャーのループ(ルパート・クロス)が持って来る仕事に歌手としてのプライドを傷つけられるが、弟妹の生活のためにと屈辱に耐えて働く。

弟のベン(ベン・カラザース)、妹レリア(レリア・ゴルドーニ)は兄よりも肌の色が薄く、見た目には白人に見える。ベンは定職にも付かず仲間と遊び歩く毎日。

一方のレリアはパーティーで知り合ったトニー(アンソニー・レイ)という白人男性と知り合い、彼の恋人となる。

今更レビュー(ネタバレあり)

インデペンデント映画の父

インディペンデント映画の父と言われるジョン・カサヴェテス監督の処女作である。

昔からインディーズ作品にはあまり傾倒していなかったせいで、恥ずかしながらカサヴェテスの監督作品はこれまでジーナ・ローランズ主演の『グロリア』(1980)くらいしか観たことがない。

あれは完全な商業映画であり、監督のフィルモグラフィではむしろ異端といえそうだ。

カサヴェテス監督の名前は、『ドライブ・マイ・カー』の公開時に濱口竜介監督と主演の西島秀俊が、かつて2000年に同じ劇場で特集上映を観ていた話を読んで以来、気になっていた。今回、追いかけてみるにあたって、まずは一作目の本作から鑑賞。

マンハッタンで暮らす黒人の血を引く三人の兄妹が、白人社会の中でそれぞれ葛藤を抱えながら生きていく。オールロケと台本なしの即興演出。

無名俳優たちのワークショップ的な映画作りは、今となっては珍しいものではない。

1950年代後半、欧州ではフランス映画のヌーベルバーグを始め、前衛的な取り組みが盛んであったが、米国映画にも、ようやくこのような実験映画が認められ始めたのだろうか。

カチッとした台本がないために、会話の方向性が不思議だったり、不自然な間があったりと、後年のジム・ジャームッシュ監督作品を思わせるような作風。

マンハッタンの三人兄妹

時代は50年代後半、舞台はマンハッタンとあっては、まだまだモダンジャズ全盛期。劇中に流れるのもカサヴェテスの敬愛するチャールズ・ミンガスの即興演奏。

つまり本作は、映画も音楽もインプロヴィゼーションで成り立っているわけだ。さすがインデペンデンス映画の父。肝が据わっている。

◇

三人兄妹の長男ヒュー(ヒュー・ハード)は歌手だが、ムーディな男声ジャズシンガーとなるとすでにやや時代遅れなのか、ろくに仕事はなく、三流キャバレーで若い子のダンスショーの司会を斡旋される始末。

弟のベン(ベン・カラザース)は自称トランぺッター。ビートニック世代を気取って白人仲間と毎晩遊び惚けて、自堕落な生活を送っている。

そして作家志望の妹レリア(レリア・ゴルドーニ)。若いながらも知的で弁が立ち、自立した大人の女だという自負もある。

三流キャバレーでヒューがラブソングを歌い出すと、それまで白人コメディアンのくだらないコントに馬鹿笑いしていた客たちが、歌も聞かずに雑談を始める。

シラケたムードにあわてた店はすぐに歌をやめさせ、若い娘たちをステージにあげて踊らせる。客は白人ばかりで、雰囲気だけで人種差別を匂わせる。

肌の色が違う

だが、本作は白人社会で差別される主人公を単純に描いているのではなく、もう少し設定に手が込んでいる。序盤の展開では登場人物の関係がつかみにくかったが、それもその筈、この三兄妹は肌の色が違うのだ。

長男のヒューだけは深い褐色の肌だが、次男のベンと妹のレリアは、白人と変わらない肌の色なのである。どういう事情によるものか、或いはそんなことは珍しくもないことなのかは語られないし、よく分からない。

だが、それもあって、ベンがつるんで遊ぶ仲間は白人だし、レリアはパーティーで白人男のトニー(アンソニー・レイ)に熱烈にアプローチされ、深い仲になってしまう。

トニーはレリアと相思相愛で彼女とベッドイン。初体験だったレリアは、このままトニーと暮らしたいと思う。そしてタクシーで彼女の家に。ここで悲劇は起こる。

◇

トニーはけして軽薄で悪いヤツではなかったのだと思うが、レリアの家で兄のヒューを見て、そこで初めて彼女が白人ではないことに気づく。

そこからのトニーはしどろもどろになり、「先約を思い出した」と立ち去ろうとする。兄妹思いのヒューの言動がカッコよく、また懐が深い。トニーを問い詰めることも、激昂もせず、「帰れ、妹を傷つけるな」と追い返すのだ。

即興演出ならではの味わい

本作は即興演出が持ち味であり、この恋愛ハプニングが終盤できれいに収束するわけではない。あるがままの展開に不満を感じるひともいるだろう。

私も性格的にはカッチリした脚本を好んでしまうが、本作のような取組の映画を否定するものではないし、どう転がっていくか見当もつかない面白さも感じる。

◇

役名がみな俳優のファーストネームというのも、いかにもこの手の映画っぽい。デヴィッドが二人いるのなら、独りは違う役名にすればいいのに。

出演者はほとんど存じ上げない俳優ばかりだが、レリア役のレリア・ゴルドーニは、昔好きだったB級SFホラー『SF/ボディ・スナッチャー』(1978、フィリップ・カウフマン監督)に出ていた女優だったとは。

50年代のマンハッタンの空気も味わえて楽しかった。一瞬だけ大きく写ったトム・マッキャンの靴屋の看板が懐かしかった。昔、日本にも店舗があったなあ。

◇

さて、本作のテイストがカサヴェテスのその後の作品にどう継承されていくのかを、追いかけてみたい。