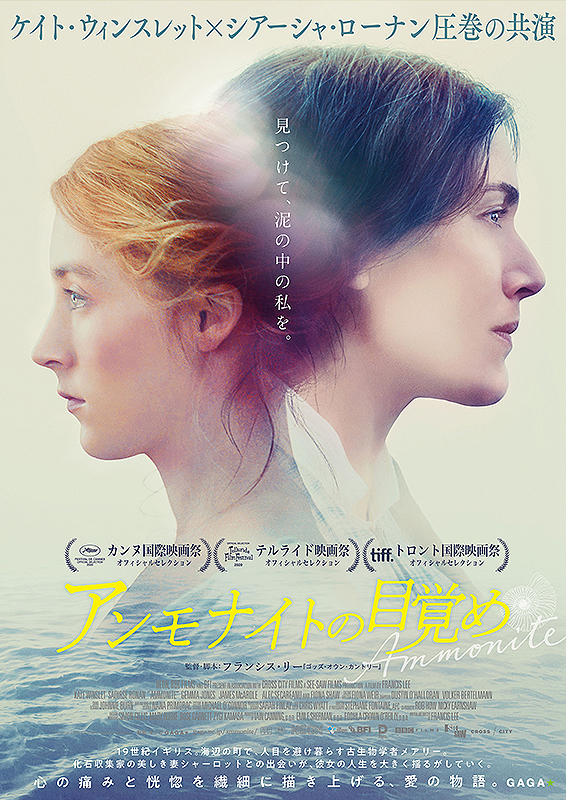

『アンモナイトの目覚め』

Ammonite

ケイト・ウィンスレットとシアーシャ・ローナンの二大演技派女優が初共演。実在した古生物学者メアリー・アニングスの物語。答えは泥の中にある。

公開:2021 年 時間:120分

製作国:イギリス

スタッフ

監督・脚本: フランシス・リー

キャスト

メアリー・アニング:

ケイト・ウィンスレット

シャーロット・マーチソン:

シアーシャ・ローナン

ロデリック・マーチソン:

ジェームズ・マッカードル

モリー・アニング:ジェマ・ジョーンズ

エリザベス・フィルポット:

フィオナ・ショウ

リーバーソン博士:

アレック・セカレアヌ

エレノア・バターズ:

クレア・ラッシュブルック

勝手に評点:

(悪くはないけど)

コンテンツ

あらすじ

1840年代、イギリス南西部の海沿いの町ライム・レジス。人間嫌いの古生物学者メアリー・アニング(ケイト・ウィンスレット)は、世間とのつながりを絶ち、ひとりこの町で暮らしている。

かつて彼女の発掘した化石が大発見として世間をにぎわせ、大英博物館に展示されたが、女性であるメアリーの名はすぐに世の中から忘れ去られた。

今は土産物用のアンモナイトを発掘し、細々と生計を立てている彼女は、ひょんなことから裕福な化石収集家の妻シャーロット(シアーシャ・ローナン)を数週間預かることになる。

美しく可憐で、何もかもが正反対のシャーロットにいら立ち、冷たく突き放すメアリー。しかし、自分とあまりにかけ離れたシャーロットに、メアリーは次第にひかれていく。

レビュー(まずはネタバレなし)

二大演技派女優の競演

タイトルでわかるように化石の採掘に精を出す女性古生物学者の物語であり、題材としては相当地味な部類だが、ケイト・ウィンスレットとシアーシャ・ローナンという、ハリウッドを代表する演技派女優の初共演で、一応話題性はある。

1840年代のイギリス南西部の海辺の町ライム・レジスは、実に寒々しくて殺風景な舞台なのだが、この映画の雰囲気にはマッチしている。

◇

新旧二大女優の競演は、演技派女優の世代交代を猛烈にアピールする若手と、そうはさせじと実力とキャリアの厚みで勝負する大御所の対決という派手なものではなく、互いへの敬意が感じられる、静かながらも見応えのある演技だ。

なお、監督・脚本は、初の長編映画『ゴッズ・オウン・カントリー』がサンダンス映画祭でプレミア上映され、ワールドシネマ監督賞を受賞するなど、注目を浴びたフランシス・リー。

実在の人物メアリー・アニング

さて本作、あまりに地味な題材に、映画としてはどうなのかと私は疑問視してしまったのだが、これには何の予備知識も持たずに観賞してしまったことが多少関係している。

実は、ケイト・ウィンスレットが演じたメアリー・アニングという古生物学者は実在した女性なのだ。

◇

ライム・レジスの町で労働者階級の家に生まれたメアリーは、観光客へのお土産として沿岸の崖で化石を採集していた父親に仕事を学び、13歳で魚竜イクチオサウルスの化石を発掘。

それが世界で最初の全身化石であったことから、化石は王立協会の手に渡り、博物館に展示される。

それは1年分の生計費が賄えるほど高値で引き取られ、その後も彼女はいくつかの歴史的な偉業を成し遂げ学会では有名人となるが、危険な崖での化石採掘を続けないと、その日の食事にもありつけない貧窮生活は変わらない。

男性優位の階級社会では、女性の手柄は男にとられ、彼女には富も名声も無縁。

時代は違うが、『ドリーム』(セオドア・メルフィ監督)でNASAの宇宙開発を陰で支えた黒人女性や、『ビッグ・アイズ』(ティム・バートン監督)で絵画作品を夫名義にさせられた女性画家を思わせる。

ともあれ、このように、実在したメアリー・アニングの人物像や半生をふまえての作品だと理解しておくと、ここから始まる物語はもう少しドラマとしての面白味が増すのではないか。

シャーロットとの出会い

不遇の生活でも研究に手を抜かず、化石採掘を続けるメアリー。だが、仕事も報われず、同居の老母モリー(ジェマ・ジョーンズ)以外、近所との交際もなく、心を閉ざして生きている彼女。

何せ、モリーは10人の子供を産むも、8人を死なせてしまうほどの貧しい家庭。生きているのはメアリーと、よそで暮らす兄一人だけ。失くした子供の数だけ、モリーは動物の小さな置物を磨いては棚に飾っている。

◇

そこに、裕福な化石採集家ロデリック・マーチソン(ジェームズ・マッカードル)が現れ、うつ病の妻シャーロット(シアーシャ・ローナン)をこの町で療養させるので、数週間、散歩する程度でよいので面倒をみてほしいと持ち掛けられる。

こうしてようやく二人の物語が動き出すわけだが、これ以上はネタバレになるので、次の項に譲りたいと思う。

ただ、メアリー・アニングは長い間歴史からは消されていた人物であり、ほとんど記録としては残っていないのだという。つまりはフランシス・リー監督の創作部分が相当にあるということだ。

ロデリック・マーチソンは実在の人物だが、妻シャーロットについてはよく分からない。まして、メアリーとシャーロットの関係は、映画の完全フィクションなのかどうか。

これが気になっているようでは、私は本作の内容にのめり込めなかったということなのだろう。

レビュー(ここからネタバレ)

ここからネタバレしている部分がありますので、未見の方はご留意願います。

やがて二人の関係が変わっていく

シャーロットはこの我儘そうな夫ロデリックに相当虐げられている。その挙句に、妻をこの辺境に置き去りにしてロンドンに帰ってしまうのだから、見捨てられたようなものだ。

女性は結婚して家事をこなして、子供を生んで、それが当たり前のように見なされていた時代。

だが、シャーロットはろくに家事もできず、最初の子を死産し、自分に生きる価値を見出せずにいる(最初の子を死産したことが、日本語訳では伝わりにくい。「まだ子作りの気分じゃない」という夫の台詞と、英語のanother childが聞き取れたので類推)。

◇

生活費のためにシャーロットの散歩程度には付き合うメアリー。心を開かない者同士、高慢なシャーロットに愛想を尽かすメアリー。

だが、療養のために冷たい海で泳いで高熱を出したシャーロットは、付きっきりで看病をしてくれたメアリーと次第に打ち解け合い始める。そして、この二人は、互いへの愛情を感じるようになる。

メアリ―が同性愛者という解釈は自然だが

メアリーが同性愛者だったのかどうかに関しては、フランシス・リー監督がコメントしている。

「僕は自伝を作りたかったわけじゃない。メアリーを尊重しつつ、想像に基づいて彼女を探求したかった。女であれ男であれ、メアリーが誰かと関係を持ったという証拠は一つも残っていないが、彼女に相応しい関係を描きたいと思っていた」

公式サイト

これだ。監督のねらいは映画から伝わってきた。確かに、メアリーの生き様からは、同性と恋愛関係を持っていたかもしれないと考えても、自然な流れのように感じられる。

ただ、いきなりこの二人が肉体関係を持ってしまうのは、ああ、そういうカテゴリーの映画なのか、という風に整理してしまうリスクをはらんでいる。

しかも、女同士でからむシーンとなると、男女のそれよりも、説明抜きでサラッと流すわけにもいかず、それなりに際どい描写となる。

映画は序盤から、メアリーが近所に住んでいるエリザベス・フィルポット(フィオナ・ショウ)と何か確執がありそうだと思わせている。メアリーのことを気にかけているエリザベスに対し、意固地になって拒絶反応を示すメアリー。

そこには一体なにがあるのだろうと期待していたが、振り返れば、シャーロットと恋仲になる前に、メアリーがそういう関係になったのがエリザベスだったということなのだ。

時代背景もあり、エリザベスはそれを最終的に拒絶し、メアリーは深く傷ついたということだろう。

理解に苦しむエンディング

そう考えれば、夫に呼び戻され、ついにロンドンに帰ってしまったシャーロットが、母を亡くしたメアリーをロンドンに招き、一緒に暮らそうと持ち掛けたあとのエンディングまでのくだりはちょっと理解に苦しむ。

メアリーは愛に生きることやロンドンで研究に精を出すよりも、貧しい暮らしでの採掘活動を選ぶ。せっかくシャーロットが一緒に住もうと提案し、屋敷にメアリーの部屋も用意し、ここで研究に専念しろと言ってくれたのに。

◇

母も失くし、一人暮らしになってさえも、彼女はなぜ、ひっそりとライム・レジスに住むことにこだわったのだろう。

ラストシーン、博物館で自身が採掘した化石の前でメアリーはシャーロットと再会するのだが、ここから物語が広がっていく気がしない。二人の名女優に助けられた感はあり、作品に風格は感じるが、モヤモヤしたものは残る。