『PLAN75』

早川千絵監督の知名度を一気に上げた、安楽死制度にまつわる近未来のディストピア映画。

公開:2022年 時間:112分

製作国:日本

スタッフ

監督: 早川千絵

キャスト

角谷ミチ: 倍賞千恵子

岡部幸夫: たかお鷹

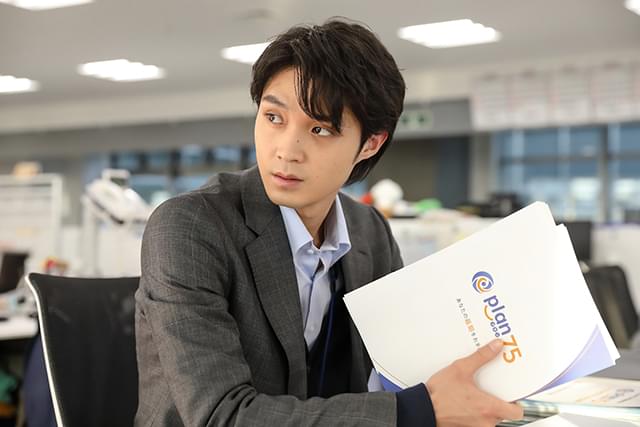

岡部ヒロム: 磯村勇斗

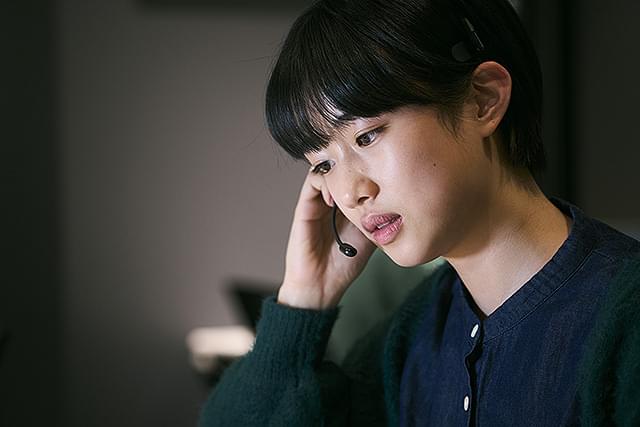

成宮瑶子: 河合優実

マリア:ステファニー・アリアン

勝手に評点:

(一見の価値はあり)

コンテンツ

あらすじ

少子高齢化が一層進んだ近い将来の日本。満75歳から生死の選択権を与える制度「プラン75」が国会で可決・施行され、当初は様々な議論を呼んだものの、超高齢化社会の問題解決策として世間に受け入れられた。

夫と死別し、ひとり静かに暮らす78歳の角谷ミチ(倍賞千恵子)は、ホテルの客室清掃員として働いていたが、ある日突然、高齢を理由に解雇されてしまう。住む場所も失いそうになった彼女は、「プラン75」の申請を検討し始める。

一方、市役所の「プラン75」申請窓口で働くヒロム(磯村勇斗)や、死を選んだお年寄りにその日が来るまでサポートするコールセンタースタッフの瑶子(河合優実)らは、「プラン75」という制度の在り方に疑問を抱くようになる。

今更レビュー(ネタバレあり)

PLANの発想自体は面白い

早川千絵は才能を感じさせる監督であることに間違いはないのだけれど、その作品はどうも個人的には苦手な部類にあたるものが多い。

デビュー作『ナイアガラ』は題材が重かったし、天真爛漫な少女が主演の『ルノワール』だって、観ようによっては結構ダウナー系の作品だ。

鑑賞後に気分が陰鬱としてくる作品は、ちょっと敬遠しがち。本作もその例に漏れない。

◇

もっとも、タイトルにもなっている安楽死を認める政策<PLAN75>の内容がダメなわけではない。

前作のオムニバス映画『十年 Ten Years Japan』に登場したアイデアをさらに膨らませただけあって、このプラン自体は映画的には面白い素材だと思う。

高齢化社会のひとつの解決策。75歳以上の高齢者に安楽死する権利が付与される。自由に使える報奨金10万円がもらえ、合同葬なら葬儀費用もかからないという。

もはや生きることに疲れ、早死にしたい層には、一定数のニーズがあるかもしれない。我が身を考えても、寝たきりになってまで長生きは考えものだし、いざとなったら安楽死するオプションは手にしておきたい。

子供や孫の世代に負担になるのなら、身を引きたいという発想は日本人に馴染む気もする。

だから、このプラン自体は、さほどディストピアにも見えず、突飛なSFにも思えない。役所が有資格老人に美辞麗句を並べて早死にするよう婉曲に勧める姿は、実際にありえそうだもの。

健康保険証がマイナンバーカードに完全移行するより、こっちのプランの方が現実味があるようにさえ感じる。

なのでPLAN75自体のアイデアはよいのだが、それをとりまくドラマがいまひとつ盛り上がらない。そこが勿体ない。

角谷ミチ・78歳女性の場合

この映画に登場する主なキャラクターは5名。ホテルの清掃員の職を高齢を理由に解雇され、生きる希望をなくしプランを選ぶ主人公の角谷ミチ(倍賞千恵子)。

同様に、家族もなく生き続けることに疲れて75歳になった日に申込書を出す岡部幸夫(たかお鷹)。

一方、受け入れ側としては、役所でプランの申し込みを担当している岡部ヒロム(磯村勇斗)、申込者と電話でカウンセリングをするコールセンターの成宮瑶子(河合優実)。

そしてプランの関連会社で、死んだ後のケアをしている外国人労働者のマリア(ステファニー・アリアン)。

老人の角谷ミチと岡部幸夫にそれぞれのドラマがある。ミチは電話で毎回15分間、話を聞いてくれる瑶子に自分の人生を語るうちに、心を開いていく。

プランを取り下げはしないまでも、瑶子と話すことで溌剌としてくるミチ。一方、瑶子は死を選んだミチと会話をするうちに、情が移ってきてしまう。

この二人の関係は本作の最大の盛り上がりポイントであり、ほかを削っても、もっと膨らましてほしかった。涙をこらえて仕事に徹する瑶子。河合優実は何をやらせても観客のハートをつかむ。

『ルノワール』でもそうだったが、早川千絵監督は河合優実を短いシーンで熱演させて、観る者を焦らすのが好きなのか。

早川監督同様にオムニバス『十年 Ten Years Japan』で短編を撮っている石川慶監督の『Arc アーク』では、倍賞千恵子が135歳の主人公を演じている。あちらは不老不死なのだ。

だが、本作で彼女が演じている78歳のミチの方が老けて見えるし、生きることへの執着を感じさせる。

岡部幸夫・75歳男性の場合

もう一人の老人、岡部幸夫は、市役所で担当しているヒロムの、20年以上会っていない叔父だ。

死を前にしてひっそりと暮らすこの叔父と接するうちに、ヒロムは合同葬で雑に扱われる叔父を気の毒に思い始め、自分で最期の施設に送迎したり、遺体を持ち出して火葬をしてあげようと奔走したりする。

この関係もドラマとしては面白いが、ヒロムは感情を表に出さないキャラなので、盛り上がりにくいのが勿体ない。役所仕事を淡々とこなす磯村勇斗は、『渇水』を思わせる。

なお、映画の冒頭には、PLAN75誕生のきっかけとなった。<津久井やまゆり園事件>をベースにしたシーンが登場する。これは石井裕也監督の『月』と同様だが、ともに職員役で磯村勇斗が出演しているのは興味深い。

別に意識しているわけではないだろうが、河合優実は本作で磯村勇斗、『ルノワール』で中島歩と共演しており、ドラマ『不適切にもほどがある』を思い出してニンマリしてしまう。

◇

関連会社・ランドフィル環境サービスで仕事をしているマリア(ステファニー・アリアン)は、子供の手術費用をために遺体相手の仕事をしている。

遺体の身の回りのバッグの中身から身に着けている財布や時計、宝飾品などを回収する仕事だ。

遺体から物を奪うつもりなど全くないマリアだったが、使ってあげた方が死者も浮かばれるという同僚の言葉に従うようになる。

マリアの存在が映画全体にどのような意味を与えているのか、正直釈然としていない。彼女が最後にくすねる現金数万円は手術費用の足しになるのだろうが、それは、死んだ者も喜んでいるという意味なのか。

そして最期の日が来る

最期の日が明日に迫っても、ミチはいつものように部屋をきれいに片付け、出前の特上寿司の桶を洗い、そして清々しい気分で安楽死に備える。

だが当日、病床で死を迎えるはずの彼女には、装置の不具合なのかガスが送られてこず、結局死ねずに脱走する。おかげで、再びみることのできた夕陽を浴びてミチが「リンゴの木の下で」の歌を口ずさむ。

シーンとしては美しい。だが、胸に訴えてくるものがない。

◇

同じようなテーマを扱った今村昌平監督の傑作『楢山節考』は姥捨て山の話だが、私は深沢七郎の原作にも映画にも感動した。とても明るい家族愛の話に思えたからだ。

だが、本作はそこが希薄だ。ミチが再び生きようと思ったのなら、それはいい。だが他の老人たちは、若い世代のためというよりは、生きる喜びを失ったから死ぬようにみえた。

社会風刺ならそれでよいのかもしれないが、それでは。観る者の気は重い。