『その日のまえに』

重松清の同名連作短編集を大林宣彦監督が映画化。泣けるはずが泣けず、かといって笑えない微妙な線をねらったとしか思えない作品。

公開:2008 年 時間:139分

製作国:日本

スタッフ

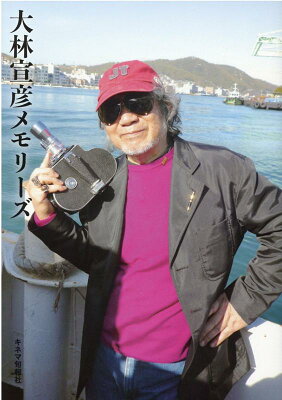

監督: 大林宣彦

脚本: 市川森一

原作: 重松清

『その日のまえに』

キャスト

日野原健大: 南原清隆

日野原とし子: 永作博美

日野原健哉: 大谷燿司(子役)

日野原大輔: 小杉彩人(子役)

佐藤俊治: 筧利夫

石井剛史: 今井雅之

山本看護師: 勝野雅奈恵

くらむぼん/ 宮澤とし子:原田夏希

川田孝子: 柴田理恵

川田タダシ: 森田直幸

永原医師: 風間杜夫

入江睦美: 宝生舞

武口修太: 斉藤健一(ヒロシ)

富永: 小日向文世

駅長くん: 厚木拓郎

村山伸吾: 村田雄浩

工藤良太: 窪塚俊介

安藤美紗: 伊勢未知花

とし子の父: 山田辰夫

とし子の母: 左時枝

かもめハウスのおばば: 根岸季衣

オカちゃんの母: 吉行由実

勝手に評点:

(悪くはないけど)

コンテンツ

あらすじ

愛妻と育ち盛りの息子二人で幸せな毎日を送っていた、売れっ子イラストレーターの日野原健大(南原清隆)。ところがある日、体調の不良を訴えたとし子(永作博美)は検査の結果、余命わずかと医者から宣告されてしまう。

残り少ない時間を有効に使おうと二人は18年前、新婚当時に住んでいた町を再訪し、懐かしい思い出に浸る。

二人は商店街でひとりの男性とすれ違うが彼、佐藤俊治(筧利夫)も余命わずかと宣告され、ある決意を胸にこの町を再訪していた。

今更レビュー(ネタバレあり)

監督のお好きにどうぞだったのか

原作は、泣けるから電車で読むのは避けるべき重松清の連作短編集。それを読んだ大林宣彦監督が、「これは俺の映画だ」と感じ、すぐに重松清に「映画化するからよろしく」と手紙を書いたらしい。何とも豪快な話だ。

「小説を書くことで作家としては終わった作品なので、ぜひどうぞ」と快諾した重松清だが、好き勝手に撮ってよいという意味ではなかったのではないか。でも、そんな些事にこだわらず、大林監督は相変わらず大胆なアレンジに走る。

◇

前置きが長くなった。本作は、映画で物語を作るのが一番嫌いだという大林監督らしい、自由奔放な演出が随所にみられる作品だ。それを待っているファンにはよいが、重松原作に惹かれて本作を観てしまったひとは、唖然とするに違いない。

脚本だって、傑作『異人たちとの夏』以来の大林作品となる市川森一だが、氏がここまで原作イメージを打破するとは思えず、きっと大林監督が大鉈を振るったのだと睨んでいる。

さっそくネタバレに入らせていただく。未見・未読の方は、まず重松清の原作を読んでいただきたい。そこで感動したら、そのまま映画には近づかない方がよいかもしれない。

或いは、未読のまま映画を観るのは、ありだと思う。原作を知らなければ、意外と大林ワールドにすんなりと入り込め、楽しめる気もする。

売れっ子になったイラストレーターの主人公・日野原健大(南原清隆)が、末期のガンだと告知された妻のとし子(永作博美)の終活に寄り添い、新婚時代に暮らした町を訪ね歩き、わずかに残された幸福な時間を大切に過ごす。

だが、なす術もなくとし子は亡くなり、健大と二人の息子たちは、愛する家族が旅立つ<その日>を迎え、そして<その日>は過ぎていく。

短編を巧みに繋ぎ合わせる

重松清の同名短編集は、『その日のまえに』『その日』『その日のあとで』という三部構成で、この家族の別れが描かれるが、その前に『ひこうき雲』『朝日のあたる家』『潮騒』『ヒア・カムズ・ザ・サン』という短編が存在する。

これらは独立した話だが、それぞれの登場人物が微妙に『その日のあとで』に絡んでくる構造になっている。映画では、これらを時系列を考えて巧みに同時並行させた編集になっている。それ自体はよく考えられている。

◇

まずは『ひこうき雲』。小学校時代にいじめっ子気質の元気な女児が病気で亡くなるのだが、その見舞いのときに色紙に描いてしまった心無い絵を心の傷にする学級委員の少女。

やがて彼女は看護師(勝野雅奈恵)となり、入院したとし子に付き添う。映画では看護師の問わず語りのシーンのみだが、未読者には伝わったか。微妙。

『朝日のあたる家』は万引き癖のある女を見逃がしてあげているコンビニ店員が、DV夫から彼女を奪還し、二人で逃げ去る話。

映画では、健大ととし子が懐かしの町を散策途上に寄ったカフェのウェイトレス(宝生舞)をDV夫(小日向文世)が出刃包丁で脅して家に連れ帰ろうとし、コンビニ店員(ヒロシです)にボコられるという展開に。

この謎のドタバタ劇演出は夫婦の思い出巡りの旅とはトーンが相容れず、あまりに不可解だ。

◇

『潮騒』は、子供の頃に友人を海難事故で亡くした佐藤俊治(筧利夫)が、末期ガンになり、久々に昔住んでいた町に戻ってきて、旧友の石井剛史(今井雅之)と、亡くした友人について語り合う話。

佐藤の死後、石井は新盆の花火大会を企画し、そのイラストを健大の事務所に依頼することで話が繋がっていく。

筧利夫と今井雅之の芝居は見応えがあるが、幼少期のエピソードを、根岸季衣をホラー映画のように老婆にしつつ海の家でピンクレディを流すという混沌とした演出が耐えがたい。

『ヒア・カムズ・ザ・サン』は母子家庭で化粧品のセールスレディの母(柴田理恵)が、路上ミュージシャンのくらむぼん(原田夏希)のファンになり、彼女を通じて、甘ったれの息子(森田直幸)に自分が癌だと伝える話。

とし子の入院先に、この母もおり、息子が毎日通っていることで話が繋がる。くらむぼんが宮沢賢治の「永訣の朝」を歌にして唱え続けるのは、雰囲気が出ていたと思う。

『転校生 さよならあなた』や『姉妹坂』同様、大林監督は作品に弾き語り系の音楽を入れるのが相変わらずうまい。

あまりに原作と違うトーン

さて、ここでようやくメインの『その日のまえに』の話になる。原作は泣けるが、物語としてはけしてウェットな展開ではなく、としこが亡くなる<その日>でも、病床の彼女を子供たちが囲んで泣き叫ぶようなシーンはない。

悲劇のひとであるとし子が、最期の一瞬まで力強く生きたいと気丈にふるまうから、ベタな泣かせはなく、そこがかえって読者の胸に刺さるのだ。

抗がん剤治療が始まったら外出もできなくなるからと、夫と新婚時代に住んでいた町に出かけ、オンボロアパートや懐かしの商店街をそぞろ歩き、カラ元気で浮かれるとし子。ギリギリまで子供たちに笑顔でいてほしいから病気も知らせない。

彼女が元気で明るいのは大事なポイントだが、映画では助走なく飛ばし過ぎだ。

いきなり冒頭から赤い口紅で夫にキスマークをつけ、「愛人いるなら、今のうちに教えてね」と笑顔で聞くのは、唐突すぎるし、不気味だ。黒沢清の『ドッペルゲンガー』かと思った。

この台詞はもう少し状況が分かって、はじめて噛み締めてこそ味わいがでるのに、時期尚早だった。

◇

更に、このシーンの直後に、夜の暴風雨の浜辺、誰か分からず少年の海難事故シーンでは、やはりホラー展開にしかみえない。

ついでに言えば、夫婦が乗る湾岸を走る電車の車窓のはめ込み風景も、わざと合成ミエミエにしているようだが、意味不明。不穏な印象が先立ち、芝居に集中できない。

ふざける演出って必要?

とし子が気丈にふるまうのはよいが、夫をはじめ周囲が一緒にふざけてしまっては原作の雰囲気が台無しだ。だが、随所で悪ふざけが目立つ。

- 健大の事務所で商談の背後でフラフープをしているバカ社員、とし子の病状の話をしている最中にゴルフクラブを素振りする医者(風間杜夫)

- とし子の急変で病院に向かう最中におにぎりを頬張る兄、やたら不気味な様子でとし子たちと同じ町を歩く佐藤(筧利夫)

- 意味なく登場のコギャル役の寺島咲。そして夫の健大さえも、「俺の愛人になるか」と妻の死後に女子社員に冗談をいいセクハラ野郎と化す。

南原清隆は役者本業ではない中を健闘したとは思うが、さすがに主役は厳しい。大林監督のひらめきき采配は、無茶振りに近い。

同名原作をNHKでもドラマ化しているが、佐々木蔵之介と檀れいの共演を観ると、やはりこちらの方が重松清のテイストに近いし、落ち着いてみられる。

特に、妻が書き残した手紙を死後に夫が読む場面。その手紙は何度も書き直しの末に、ほんの一言しか書かれていないのだが、それを見た佐々木蔵之介のリアクションはよかった。確か、「何だよ、それ」と呟くのではなかったか。

本作ではナンチャンが号泣する。このシーンは作品の肝だと思うのだが、手紙を読む喫茶店の卓上の回転するオブジェが目障りすぎて勘弁。

宮沢賢治は良かったが

ところで、永作博美は映画、檀れいはNHKドラマで、それぞれ『八日目の蝉』と『その日のまえに』を主演しているのだが、作品としてはいずれもドラマの方が出来が良いと思う。

けして、永作博美の演技に文句をつけているわけでない。ちなみに、彼女の演技で一番好きなのは『腑抜けども、悲しみの愛を見せろ』。

◇

原作以上に宮沢賢治を絡めてきたのは、ユニークな演出だった。くらむぼんやセロ弾き、駅長くんの使い方も面白いし、「あめゆじゅとてちてけんじゃ」のリフレインは、『銀河鉄道の父』よりも先行かつ効果的。

イラストレーターの作品はすべて私の好きな木内達朗のもの。『きよしこ』をはじめ重松清作品の装画に使われている縁もあって、本作の作品世界とは馴染む。

大林宣彦監督をはじめ、脚本の市川森一、出演者では山田辰夫や今井雅之、それに本作が遺作となった監督の盟友・峰岸徹など、すでに亡くなった方が殊更多く携わっている作品に思える。

花火大会を迎え火になっているせいで感傷的になっているのか。

◇

泣かせや感動を重視する重松清原作の映像化が多いなかで、本作は稀少な作品と言えなくもない。

死を前にしても、最後の瞬間まで陽気に行こうぜという大林監督自ら実践した生き様が、この作品に既に投影されていたのかもしれない。