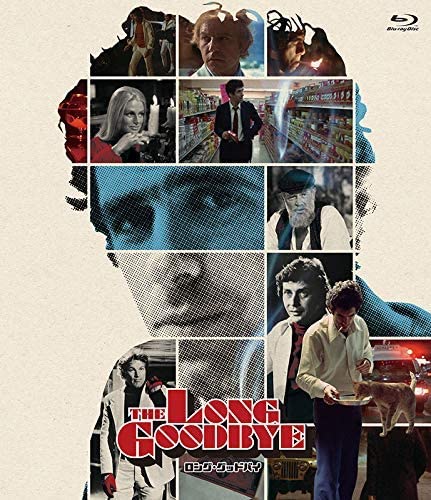

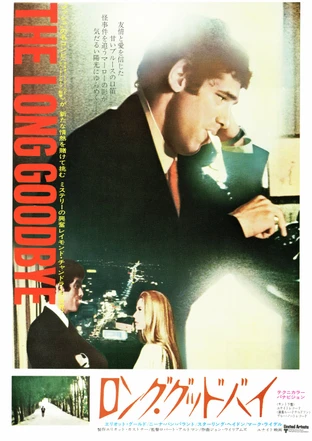

『ロング・グッドバイ』

The Long Goodbye

チャンドラーのマーロウ最高傑作「長いお別れ」をロバート・アルトマン監督が大胆にアレンジし映画化。

公開:1973 年 時間:112分

製作国:アメリカ

スタッフ 監督: ロバート・アルトマン 脚本: リイ・ブラケット 原作: レイモンド・チャンドラー 『長いお別れ』 キャスト フィリップ・マーロウ: エリオット・グールド テリー・レノックス: ジム・バウトン アイリーン・ウェイド: ニーナ・ヴァン・パラント ロジャー・ウェイド: スターリング・ヘイドン オーガスティン: マーク・ライデル ハリー(手下): デヴィッド・アーキン ヴェリンジャー医師: ヘンリー・ギブソン

勝手に評点:

(悪くはないけど)

コンテンツ

あらすじ

私立探偵フィリップ・マーロウ(エリオット・グールド)はメキシコに行くという友人テリー・レノックス(ジム・バウトン)を車で送った翌日、警察に連行される。

テリーの妻が殺害されたのだ。しかしメキシコでテリーが自殺したことが伝えられ、マーロウは釈放される。

その後、マーロウはアイリーン(ニーナ・ヴァン・パラント)という女性から作家である夫ロジャー・ウェイド(スターリング・ヘイドン)を捜してほしいと依頼されるが…。

今更レビュー(ネタバレあり)

アルトマンが描くマーロウ

原作の『ロング・グッドバイ』は、『長いお別れ』の邦題で知られるレイモンド・チャンドラーの代表作であり、探偵フィリップ・マーロウのシリーズの中でも最高傑作と評されている。

村上春樹がシリーズの再翻訳を手掛けた際にも、本作は別格の存在だとして、執筆順を無視して最初に取り上げている。村上春樹の著書にも影響を与えているとみられる部分が多い。

シリーズ中最も長編だが、最後まで読ませるストーリーの面白さと、マーロウのタフさとナイーヴさが共存するキャラ設定のうまさ、そしてハードボイルド小説のスタンダードともいえる文体の魅力がある。

本作はその原作を、ロバート・アルトマン監督が映画化したものだ。脚本はマーロウの『三つ数えろ』(ハワード・ホークス監督)も書いているリイ・ブラケット、そして主演にはアルトマン監督と『M★A★S★H マッシュ』で組んだエリオット・グールドを起用している。

さて本作、公開時には興行的成功には至らなかったが、時間が経つに連れて評価が高まり、カルト的な人気を博したようだ。

日本においても、松田優作のテレビ版『探偵物語』の探偵・工藤の佇まいや生き様、探偵事務所の造作、それに彼を囲む若くて麗しい女性たちなどの描き方など、松田優作がこの映画に心酔していたことが窺える。

原作読者には驚きの連続

このように、70年代の西海岸の文化を積極的に映し出し、孤立無援の探偵映画に仕立てた本作に感化された若者は多かったようだが、では、チャンドラー原作の愛読者の目には、本作はどう映ったか。

私は原作を何度も読んでいるが、この映画からは、原作から味わえたマーロウの魅力もプロットの深みも、まったく感じ取れなかった。

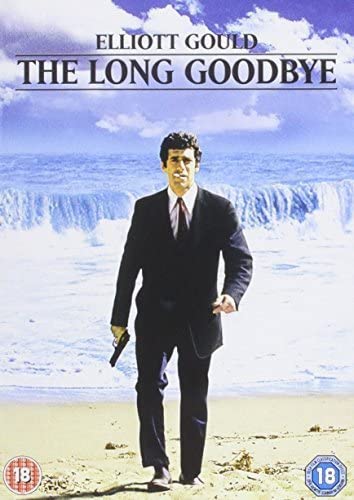

それは、エリオット・グールドはどうみてもタフなフィリップ・マーロウのイメージではないよね、といった主観的な部分にとどまらない。

いや、確かにマーロウの親友のテリー・レノックス(ジム・バウトン)がメキシコの田舎町で自殺し、それが、テリーが妻・シルビアの浮気が原因で殺害に及んだためではないかという大きなプロットは原作を踏襲している。

事件とは一見無関係に、作家ロジャー・ウェイド(スターリング・ヘイドン)の美しき妻アイリーン(ニーナ・ヴァン・パラント)が、マーロウに失踪した夫の捜索を依頼。

そして、夫は謎めいた医者ヴェリンジャー(ヘンリー・ギブソン)の病院に軟禁されていたり、或いはマーロウがテリー・レノックスの債権者であるギャングのオーガスティン(マーク・ライデル)に付け狙われたりと、ところどころ原作と似ている部分はある。

だが、事件の成り行きとそこから浮かび上がる真相など、チャンドラーが大切にしていたであろうパーツは、ほとんど見捨てられていると言っても過言ではないだろう。

既成スタイルを崩すのがアルトマン

思えばロバート・アルトマンという監督は、ヒット作『M★A★S★H マッシュ』(1970)で戦争映画にブラック・コメディを持ちこみ、『ギャンブラー』(1971)でも西部劇の固定観念を崩しに行っている。

既成のスタイルを壊すのが信条のアルトマン監督が、マーロウを原作忠実に働かせるわけがない。結果、何とも不思議な探偵映画になってしまったということだ。本作でマーロウは、ギムレットさえ、飲まないのだから。

◇

映画は冒頭、マーロウと飼い猫とのキャットフードをめぐるやりとりから始まる。

夜のスーパーにエサを買いに行く羽目になるマーロウと、半裸姿でベランダで戯れている隣人女性たちとの近所づきあい、そして並行してフェラーリを走らせるテリーのインサートショット。ジョン・ウィリアムズのジャジーなテーマ曲もいい感じ。

◇

だが、いきなり違和感が生じたのは、このテリー・レノックスの設定。原作ではマーロウが泥酔したテリーとレストランの前で偶然出くわし、そこからこの見知らぬ男に友情が芽生え始める。

すぐに自殺してしまった、付き合いの浅い友の名誉と真実のために、探偵が奔走するのが原作の醍醐味だったが、映画ではテリーは長年の親友で、しかも、原作と違い紳士ではないただのチャラ男だ。二人の友情に、稀少さが消え失せた。

◇

原作にみるテリー・レノックスという人物は、大富豪であり、従軍していた過去があり、また一途に女性を愛していたりと、フィッツジェラルドの『グレート・ギャツビー』に出てくる主人公(映画ではロバート・レッドフォード)を彷彿とさせるキャラクターだった。

そこに意味があったのに、映画では、はじめからただの鼻持ちならない男になっている。これではラストに繋がらない。

原作との違いあれこれ

レノックスの死んだ妻シルビアに関しては、映画ではほとんど語られない。彼女が財界の大物の娘だとか、姉がいるとかの設定はほぼ割愛。

シンプルに、アイリーンと作家の夫ロジャー、そして医者ヴェリンジャーの関係がどうテリーと関わってくるのかという話になっている。

◇

原作にあったマフィアのボスが、映画ではオーガスティンという役になっているのだろうが、これが妙に目立つキャラになっている。

愛人を殴って血まみれにしたり、手下たちを裸にして、その彼女に詫びを入れさせたり、暴力と笑いの混在キャラだ。なお、手下の一人に、無名時代のシュワルツェネッガーがおり、台詞はないが肉体美を披露している。

◇

役者のモノマネが好きな住宅街の私設ゲートの通行管理人を登場させたり、追走中のマーロウをクルマに轢かせ、ミイラ男の隣に入院させたりと、意味不明に笑いを取りこむ。

だが、ストーリー自体は難解だ。原作を知らなければ事件の流れがつかみにくいし、知っていれば、逆に荒唐無稽な展開に混乱する。

The Long Goodbye (1973)

— Tom Ralston (@studioralston) August 29, 2022

This poster has been months in the making, but little did I know that sharing it today would coincide with the birthday of the legendary Elliott Gould.#hbd #elliottgould #robertaltman #thelonggoodbye #tomralston #amp #botd pic.twitter.com/HtyWoPSCQ5

作家ロジャーが自宅前の海岸で入水自殺を図るシーン。

原作とは大きく異なってくるが、その直前に、ロジャーが不仲の妻アイリーンと家の中で会話し、眼前の砂浜に佇むマーロウが窓に映り込むショット。ここはとても美しかった。本作で私が唯一評価するならば、ここだ。

◇

以下、ネタバレになるので、未見・未読の方はご留意願いたい。

本作のラストには、メキシコで自殺したはずのテリー・レノックスをマーロウがようやく探し当てる。そして、テリーの口から事件の真相をきく。

このあとのマーロウのとった行動は、原作読者には呆気にとられる内容で、これによって鑑賞後の印象が大きく左右される。

少なくとも、原作の良質なハードボイルドを堪能したあとの読後感とはまるで異なるものだが、テリーがいけ好かないヤツなので、偽装ではなく本当に殺されても、気の毒には思えない。

代替策を提案したい

LAを舞台にしたヒッピー文化に浸った探偵ものがお好きならば、トマス・ピンチョン原作、ホアキン・フェニックス主演の『インヒアレント・ヴァイス』(2014)をお薦めしたい。

群像劇をはじめ、ロバート・アルトマン監督の影響を感じられるポール・トーマス・アンダーソン監督の作品だが、こちらは原作への敬意が感じられ好ましい。

◇

チャンドラーの原作ファンであれば、ぜひ、本作のお口直しに、NHKドラマ『ロング・グッドバイ』を観ていただきたい。

舞台や時代を1950年代の東京に置き換えているが、マーロウを浅野忠信、テリー・レノックスを綾野剛、アイリーンを小雪が演じるほか、配役も物語もきちんと原作のよさを押さえている。

愛読者の期待に応える出来だと思う。このドラマを観てからは、原作を読んでもアイリーンに小雪の顔が浮かぶようになってしまった。

さて、これで私が個人的趣味で始めたマーロウ映画の振り返りレビューはひととおり完了。

アルトマン監督の本作が有終の美を飾るかと思ったが、若いエリオット・グールドも、『三つ数えろ』の背の低いハンフリー・ボガートも、実質一人称映画の『湖中の女』のロバート・モンゴメリーも、マーロウにはちょっと物足らない。

ちょっと老けてはいるが、『さらば愛しき女よ』のロバート・ミッチャムが、私の中では一番マーロウに似合っていた。

◇

「さよならをいうのは、少しだけ死ぬことだ(To say Good bye is to die a little.)」

本作には、この決め台詞が入り込む余地さえなかったように思える。

原作好きなら観てはいけない典型的な映画。原作知らずなら、この陽気な探偵にググっと惹かれる可能性はあり。前者の私には、衝撃的な作品だった。