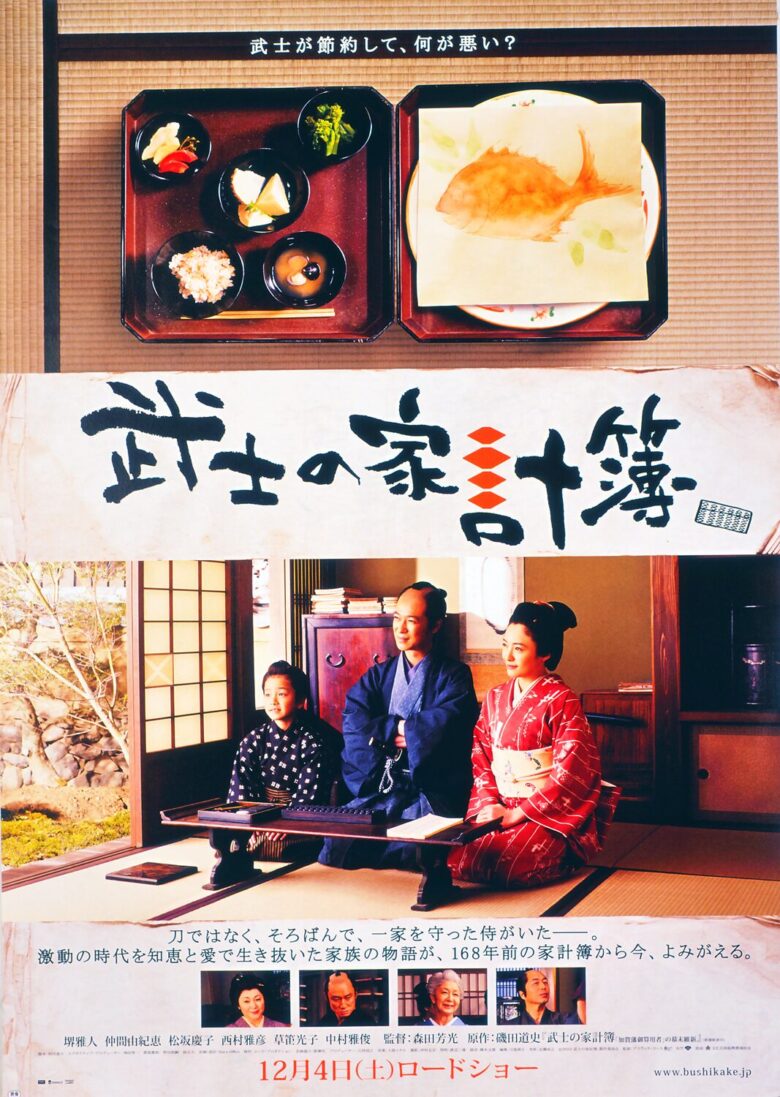

『武士の家計簿』

森田芳光監督が、堺雅人と仲間由紀恵の共演で撮る、算盤バカの武士の物語

公開:2010年 時間:129分

製作国:日本

スタッフ

監督: 森田芳光

原作: 磯田道史

「武士の家計簿 加賀藩御算用者の幕末維新」

キャスト

猪山直之: 堺雅人

猪山駒: 仲間由紀恵

猪山成之: 伊藤祐輝

(幼少時) 大八木凱斗

猪山信之: 中村雅俊

猪山常: 松坂慶子

おばばさま: 草笛光子

猪山春: 桂木悠希

猪山政: 藤井美菜

西永与三八: 西村まさ彦

大村益次郎: 嶋田久作

加賀藩主・前田斉泰: 山中崇

勝手に評点:

(悪くはないけど)

コンテンツ

あらすじ

御算用者(経理係)として加賀藩に代々仕えてきた猪山家の八代目・直之(堺雅人)。

しかし当時の武家社会には身分が高くなるにつれて出費が増えるという慣習があり、猪山家の家計もいつしか窮地に追い込まれてしまう。

そこで彼らは、直之の提案で武家とは思えないほどの倹約生活を実行することになる。

今更レビュー(ネタバレあり)

代々が御算用者の家柄

幕末の武士の暮らしを読み解いた磯田道史の教養書「武士の家計簿 『加賀藩御算用者』の幕末維新」を映画化した作品。森田芳光監督の時代劇としては、黒澤作品リメイクの『椿三十郎』(2007)に続くもの。

加賀藩に代々、会計を担当する御算用者(経理係)として仕える猪山家。その八代目となる猪山直之(堺雅人)が主人公の物語。武芸の腕はからっきしだが、家業のそろばん仕事はきっちりこなす、堅物の武士。

堺雅人と森田芳光監督の顔合わせという点では大変興味深かったが、正直これ、映画として面白かったかといわれると、私にはまったく合わなかった。公開時にそう感じたのだが、今回久々に観直しても、同じ感想しか浮かばない。

何が期待外れかというと、主人公の直之の人物像の面白味のなさということになる。

◇

序盤は期待させる展開だ。猪山家の七代目当主で直之の父にあたる猪山信之(中村雅俊)は、婿養子だが藩では殿の正室の婚礼の準備で、ある節約手法をひらめいたことで、出世を果たす。

その自慢話をすぐにしたがったり、金遣いが実は荒かったりと、割と憎めないキャラ。そんな家長を立てているようで、ぞんざいに扱っている妻の常(松坂慶子)やおばばさま(草笛光子)のとぼけた存在も面白い。

そこにきて、数字に細かく頭の固いのが息子の直之で、藩では算盤バカと陰口を叩かれている始末。

行く末を心配した両親は、嫁を貰おうと考えるが、縁談の話が持ち上がったのは、直之の剣術の師・西永与三八(西村まさ彦)の娘・お駒(仲間由紀恵)。武芸はまるでダメだが、まじめな御算用者だと父に勧められ、お駒は嫁いでいく。

下級武士であろうが、侍たるもの、常日頃から有事に備えて武芸を鍛錬している、といった藤沢周平ものでないことは理解している。だから、直之が剣術ではなく算盤使いであることはよい。

だが、それならば、その会計処理の手腕を披露する場を与えてくれないと、映画としては消化不良なのではないか。

鯛じゃ、鯛じゃ

例えば前半では、藩が飢えに苦しむ人々にお助け米を供与するが、それを中抜きして米を備蓄している悪徳業者がいる(令和の米騒動か)。

直之は無邪気にそれを暴くが、私腹をこやす上層部たちに握りつぶされ、輪島に左遷させられそうになる。この手の、算盤バカが筋を通して最後にはうまくいく話を想像していると、どうやらそういう展開ではない。

新婚初夜にも妻を待たせて、婚礼費用の金勘定をして入払帳につけないと気がすまない直之。そのあたりまでは、まだ微笑ましく観られた。

いつも笑みを湛えて算盤をはじいている堺雅人も面白いし、『TRICK』をはじめコメディ路線から離れ、表情豊かに新妻を演じる仲間由紀恵も魅力的だ。

◇

だが、それ以降の直之の生き様は冴えない。

家が財政難であることに気づくと、体面など気にせずに、長男の4歳の祝宴では鯛の絵を招待した親族の膳の上に置き、食費を押さえる(一同で鯛の絵を持って歩く画はよかったが、「鯛じゃ、鯛じゃ」の台詞100連発には辟易した)。

その後、直之自ら家計簿を管理し、両親の大事にする家財道具もめぼしいものはみな質屋でカネに変え、借金を圧縮。金貸しには金利交渉をし、どうにか財務状況を改善に持っていく。

日々の食事の献立にも工夫をこらすやりくり上手な生活は、文字通り「武士の家計簿」の生活なのだが、観ている側に高揚感はなく、気が重くなる。

このご時世でも算盤バカですか

そこにきて、我が子・成之への御算用者としての英才教育が始まる。

まだ子供の成之に責任を持たせ、家計の勘定を任せるのはよいが、庭先で落として紛失した硬貨1枚を何日も探させ、結局見つからずに川辺で拾って埋め合わせした硬貨を、夜に川に戻しに行かせる。

勘定の大切さを教えたいのだろうが、ただ依怙地になっているダメ父にしか見えない。

「こんな夜に行かせて、足を滑らせて川に落ちたらどうするのですか!」と直之に噛みつくお駒に、「そうなったら、それがあの子の運命だ」という冷淡さ。

この算盤バカは、父・信之(中村雅俊)の葬式の晩にも、悲しむことなく香典の入払帳をつけ、息子に呆れられる。次におばばさま(草笛光子)が亡くなり、病気になった母の常(松坂慶子)のために、質屋から母の大切な友禅を取り戻して病床の母にかぶせる。

暗鬱とした展開が怒涛のように続き、観る気が失せていく。

◇

やがて息子の成之(伊藤祐輝)は成長し、乱世の加賀藩にいながら、勘定にしか関心のない直之に、「世の動く時でも、算盤バカですか」と愚弄する。そりゃ、そう思うだろうな。

雨の日も風の日も、猪山家や加賀藩で算盤をはじき続けて財政難をしのいだ直之は立派だよね。結局、息子の成之だって、父譲りの算盤の腕で乱世に活躍できたわけだしさ。

という感想にはなりにくい。そう思わせるだけの説得力のある場面が、欠落している。

堺雅人と仲間由紀恵の二枚看板に加え、笑いの取れる中村雅俊、安定感の草笛光子、次作の『僕達急行 A列車で行こう』では女社長を演じる松坂慶子、『黒い家』の怪演以来となる西村まさ彦と、この顔ぶれからにしては、随分おとなしい映画になったのは残念。

森田芳光監督おなじみの、実験的だったり遊び心のある映像というのも、今回はほとんど見当たらない。

東宝で撮った『椿三十郎』は、慣れない時代劇に悪戦苦闘しながらどうにか完成させたが、今回は松竹の京都撮影所のチームワークに助けられ、実にスムーズに時代劇が撮れたということらしい。

同じ時代劇とはいえ、この二作はまったく種類の異なるもので単純比較はできないが、順調・快適に撮れてしまった本作よりも、苦労の連続だった『椿三十郎』の方が、私にははるかに印象深い作品になっている。