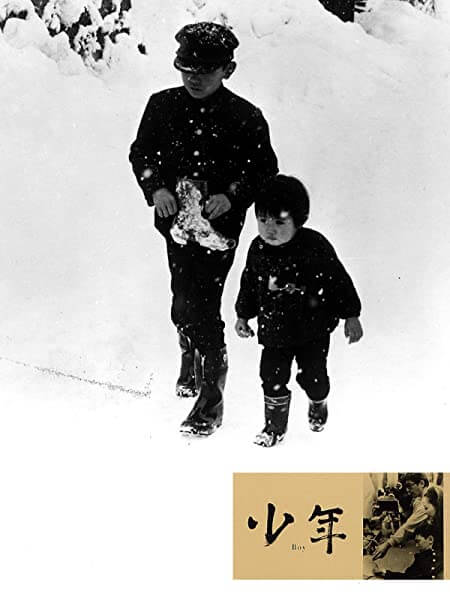

『少年』

当たり屋を生業とし、日本全国を転々と移動していく家族。その中で恐怖心も罪悪感も失くし、クルマにぶつかっていく少年。大島渚監督が実際の事件をモチーフに描いた代表作。

公開:1969年 時間:98分

製作国:日本

スタッフ 監督: 大島渚 脚本: 田村孟 キャスト 父: 渡辺文雄 母: 小山明子 少年: 阿部哲夫 チビ: 木下剛志

勝手に評点:

(一見の価値はあり)

コンテンツ

あらすじ

戦争で傷を負ったことで定職につかない男とその先妻の息子。男の同棲相手と彼女との間に生まれた弟。家族の絆が希薄な一家は当たり屋で生計を立てている。

一箇所で仕事を続けると足がつくという理由で、一家は次々と場所を変えて旅をする。少年は車の前に飛び出す恐怖と両親への抵抗から何度も逃げ出そうと試みる。

今更レビュー(ネタバレあり)

大島渚による『当たり屋家族』

恥ずかしながら、『戦場のメリークリスマス』を除けば、初めての大島渚監督作品鑑賞である。

監督自身のキャラクターは、生前の某討論番組などを通じて知った気になっているが、作品はもっと芸術志向で難解なのだろうとやや敬遠していた。なので、実在の事件をモチーフに描かれた本作に触れて、先入観を改めることになる。

◇

主人公である中学生の少年(阿部哲夫)と、傷痍軍人となるも定職につかない父(渡辺文雄)、その妻である少年の継母(小山明子)、そして小さな弟(木下剛志)。

走っているクルマにわざとぶつかってけが人を装い、示談でカネをまきあげるいわゆる当たり屋を生業にしている四人家族。ほかにそれらしい出演者もない。

まさに『万引き家族』ならぬ『当たり屋家族』の映画なのである。是枝監督よりも50年も前に、犯罪者家族の社会派ドラマが大島渚監督の手によって、作られていたのだ。

◇

しかも、不遇な環境に生まれた子供の悲哀さは、本作のほうがより真に迫っている。少年を演じた阿部哲夫が、実際に養護施設に収容されていた孤児だという出自が、そうさせているのかもしれない。

なお、少年にはその後、養子の申し出があったというが、それを断り、映画界とも縁を切っていた。現在はライフプランナーとして活躍されているそうだ。

当たり屋稼業のロードムービー

映画の冒頭、制服姿の少年が一人道路沿いで泣き真似をし、公園で一人遊んだ後、夜になって嘘泣きでやっと本当の涙がでて、「出たぞ、父ちゃん」と呟く。一体何の話だと思っていたが、要は<当たり屋>になる練習なのだ。

はじめは恐怖感や罪悪感がある普通の中学生の少年(撮影時は小学生と更に幼い)だったが、両親によって次第に鍛えられて、場数を踏んでいく。

◇

同じ場所で商売を繰り返すわけにもいかず、家族は高知を振出しに、尾道、倉敷、北九州と各地を転々としていく。映画は各地を移動するロードムービーの形をとるが、なにせどこに行っても当たり屋稼業の繰り返しなので、今でいう聖地巡礼の雰囲気にはならない。

はじめのうちは、学校に戻りたい、祖父母の家に帰りたいと思っていた少年が、何度逃亡しても手持ち資金もなく結局家族のもとに舞い戻る。

◇

戦争の傷のせいで役に立たない父を置いて、稼ぎ頭はもっぱら母と少年だ。次第に少年の偽装の傷は本当の痛みに変わっていき、また転び方や示談交渉も腕をあげていく。罪悪感もいつの間にか薄らいでしまった。

「厳しい環境にある子供は、みな例外なくしっかりしています。子供でいることが許されないから」

そんなような台詞が『海街diary』にあったのを思い出す。『万引き家族』じゃないが。これも是枝監督だ。

当たり屋家族の肖像

渡辺文雄演じる父親は、相当のクズとして描かれている。戦争で傷を負い、当たり屋はできないため妻子に委ね、示談でカネをふんだくるのが仕事だ。

とはいえ、家族を労うわけでもなく、暴力で従わせる。出兵前は前科者だったのだ、息子への罪悪感など微塵もない。渡辺文雄といえば『食いしん坊!万才』のリポーターの印象が強いが、当時はこういう役を演じる俳優だったのか。

◇

当時既に大島渚監督と結婚していた小山明子が演じる母親は、少年にとっては継母だが、実の父親よりも彼を案じている様子が窺える。

妊娠した彼女は夫の指示に従い、堕胎のために産婦人科に行くと見せかけ、少年と結託して子供を産もうとする。やがて増える家族のために、母子で張り切って当たり屋で荒稼ぎをするのだ。

彼女は、こんな稼業を早く切り上げて、どこかで部屋を借りて普通の暮らしをしたいと願っているのである。

札幌のメリークリスマス

各地を転々とした家族は、秋田からなぜか飛行機を奮発して、北海道に飛ぶ。そして最果ての地、宗谷岬までやってくるのである。

これ以上、先には行けない。だからもう、こんな生活はここで終わりにしようと主張する母親に対して、しばらくのんびりしたら九州にでも戻って再開しようと言い出す父親。話は平行線だ。

◇

あまり派手に仕事を続けると警察に目を付けられると、父親はひとり心配している。だが、以前に交通事故の現場検証で撮られた父親の写真がきっかけで、次第に包囲網は狭まっていく。

家族で移動していき最後は北海道をめざすロードムービーって、山田洋次の『家族』と似ているなと思って観ていたのだが、なんとチビ役の木下剛志は、その『家族』では倍賞千恵子と井川比佐志の長男を演じていた! 両親のキャラや子供への愛情が、本作とは真逆ではあるが。

60年代を懐かしむ

さて、60年代当時の街の空気や色合いを感じられ、日本各地の都市の風景が堪能できるのも、意外と新鮮でよかった。

唄で名高い土佐の高知のはりまや橋も、今では小さな橋のがっかりスポットだが、当時の立派な赤い橋が映画には登場する。

少年が逃亡を試みた際に使った鉄道にしたって、地方の駅舎の改札や有人の切符販売窓口など、自動改札ではなかなか出せない旅情を感じさせる。

驚いたのは、街並みの各所に当たり前のように国旗が掲揚されていること。最近では、日の丸の旗を見かけるのも、祝日に走るバスくらいだけれど。

◇

映画はカラーの部分がメインで、時折思い出したようにモノクロの映像に移り変わる。これは当然何かの意図があるのだろうと思ったが、どうもそうではなさそうだ。

まさか、低予算のATG作品だから、途中でフィルムがなくなった訳ではないだろうが。

でも、雪の上に落ちる血だったり、背景に映る国旗だったり、赤い色がモノクロになると視覚効果は大きく減少するので、あえてそのシーンでカラーを避けるのは、意図的ではないのかもしれない。まあ、雪国の遠景とかは、どちらでも大差はない。

両親か、良心か

終盤、父親が雪道に放り投げた少年の大切な腕時計。それを拾いに駆けだしたチビを避けようとしたクルマがスリップ事故を起こす。

両親はチビを連れ、現場から逃げ出すが、少年はクルマに駆け寄る。事故で即死してしまった若い女性の射貫くような眼差しが、少年をとらえて離さない。

◇

さて、そこから家族は高地に戻り、大阪で文化住宅に住み、普通の生活を手に入れたように見えた。だが、父親は指名手配され、ついに刑事が自宅に踏み込む。

警察を前に、父親を逃がそうともがき、そして取り調べで平然と嘘をつき父を庇う少年が痛ましい。どんなにひどい親でも、子供にとっては大切な存在なのか。

だが、最後の最後で、少年は、あの時死んだ女性のことを思い出す。彼女の死は、当たり屋とは関係ない不運な事故ではあったが、少年が再び良心を取り戻すきっかけとなるのだ。

◇

このラストシーンには、ギリギリのところで救いがある。だが、本作はどの程度、現実の事件に則しているのだろう。

当時、当たり屋の存在自体はさして珍しくないが、子供を使い、各地を転々とするところに、この犯人の独自性があったということらしいが。

◇

『罪の声』でもモデルとなったグリ森事件で、脅迫テープに使われた子供の声の持ち主と同じではないか。

もしも、本作の内容が実際の話にとても近く、本物の<少年>が将来この映画を観るかもしれないと考えると、彼を追い詰めるような内容ではないことを願いたい。