『ザ・ルーム・ネクスト・ドア』

The Room Next Door

ペドロ・アルモドバル監督、ティルダ・スウィントンとジュリアン・ムーア共演の尊厳死ドラマ

公開:2025年 時間:107分

製作国:スペイン

スタッフ

監督: ペドロ・アルモドバル

原作: シーグリッド・ヌーネス

「What Are You Going Through」

キャスト

マーサ・ハント: ティルダ・スウィントン

イングリッド・パーカー:

ジュリアン・ムーア

ダミアン・カニンガム:ジョン・タトゥーロ

警官: アレッサンドロ・ニヴォラ

ベルナルド司祭: ラウール・アレバロ

勝手に評点:

(一見の価値はあり)

(C)El Deseo. Photo by Iglesias Mas.

コンテンツ

あらすじ

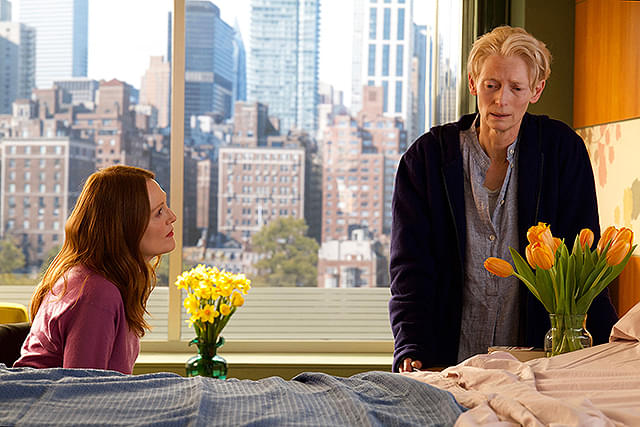

重い病に侵されたマーサ(ティルダ・スウィントン)は、かつての親友イングリッド(ジュリアン・ムーア)と再会し、会っていなかった時間を埋めるように、病室で語らう日々を過ごしていた。

治療を拒み、自らの意志で尊厳死を望むマーサは、人の気配を感じながら最期を迎えたいと願い、“その日”が来る時にはイングリッドに隣の部屋にいてほしいと頼む。

悩んだ末にマーサの最期に寄り添うことを決めたイングリッドは、マーサが借りた森の中の小さな家で暮らし始める。

マーサはイングリッドに「ドアを開けて寝るけれど、もしドアが閉まっていたら、私はもうこの世にはいない」と告げ、マーサが最期を迎えるまでの短い数日間が始まる。

レビュー(まずはネタバレなし)

アルモドバル監督初の長編英語劇

ペドロ・アルモドバル監督はスペイン語の映画しか撮らないのだと思っていたが、今回は初の挑戦となる英語の長編映画。

短編では2020年の『ヒューマンボイス』で英語劇を撮っているが、ほぼ同作で独演状態だったティルダ・スウィントンが、今回も主演をしている。

大人の男女の情熱的な作品が多いペドロ・アルモドバル監督だが、今回は少々毛色が異なり、実に静かに二人の女性を撮り続けている。

(C)El Deseo. Photo by Iglesias Mas.

末期ガンに冒され、化学療法の効果も芳しくなく、尊厳死を望んでいる元戦場ジャーナリストのマーサ・ハント(ティルダ・スウィントン)。

一人娘のミシェルがいるものの、シングルマザーとして育てたマーサとは父親のことをめぐって折り合いが悪くなり、もう何年も疎遠な状態にある。

◇

孤独に病床についているマーサを訪ねてきたのは、人気小説家のイングリッド・パーカー(ジュリアン・ムーア)。新刊のサイン会で訪れたNYの書店で、旧友から偶然、マーサの病気のことを聞いたのだ。

マーサとイングリッドは、もう40年も会っていない、親友だった。

(C)El Deseo. Photo by Iglesias Mas.

ハリウッド大物女優の競演

シーグリッド・ヌーネスの原作「What Are You Going Through」は未読だが、その中の題材のひとつを膨らませて脚本を仕立てたようだ。原作というより、インスパイアされた原案に近いのかもしれない。

尊厳死をめぐる物語だが、不必要に泣かせる演出をすることも、メロドラマにすることもなく、カメラはただ静かに、二人の女性を追い続ける。

ペドロ・アルモドバル監督ならではの美しい色彩と、あえて淡泊にしているような演出のおかげで、映画はこの題材にしては、明るい雰囲気を維持している。

(C)El Deseo. Photo by Iglesias Mas.

本作で初共演となるティルダ・スウィントンとジュリアン・ムーア。実力派のベテラン女優二人の演技力について、改めてここで語る必要もないだろう。

アルモドバル監督から主演をオファーされたティルダ・スウィントンが共演者に選んだのが、病床のときに隣にいてほしいと思ったジュリアン・ムーアだったそうだ。

(C)El Deseo. Photo by Iglesias Mas.

常に与えられた役になりきるティルダ・スウィントンだけあって、日に日にやせ細っていき死期が迫ってくるマーサの迫真さが凄まじい。

ただでさえスリムな彼女が、どれだけウェイトを落としたのだろう。まるでカゲロウのような、透き通るような存在感の希薄さ。『ドクターストレンジ』のエンシェント・ワンじゃないが、短髪・色白のマーサが三蔵法師に見えてくる。

そんな長年の親友の心の支えになろうと、懸命に寄り添うイングリッドが、自然体なのもいい。感情に振り回されず、静かにそばにいてくれるからこそ、心打たれる。

もしドアが閉まっていたら

雪景色の美しい住み慣れたマンハッタンを離れ、「過去に引きずられないために、見知らぬ土地に行きたい」と、自然に囲まれた邸宅を借りたマーサは、イングリッドに付き添いを求める。

モダンな意匠の住宅が映画に独特のイメージを吹き込む。アルモドバル監督のイメージを具現化したようなこの邸宅は、マドリッド郊外にあるSzoke Houseという建築物。

◇

「ドアを開けて寝るけれど、もしドアが閉まっていたら、わたしはもうこの世にはいない」

マーサはそうイングリッドに告げる。彼女は闇サイトから毒薬を入手していた。いよいよ尊厳が守れなくなったら、自死を選ぶのだ。

タイトルは『ザ・ルーム・ネクスト・ドア』だが、イングリッドが選んだのは階下の一室。毎朝、階段の上にあるマーサの部屋の真っ赤なドアが、まだ開いているかを視認して安心するのがイングリッドの日課となる。

だが、いつかドアが閉じられている朝を迎えてしまうのだろうな、尊厳死の映画だもの。

『#ザ・ルーム・ネクスト・ドア』

— ワーナー ブラザース ジャパン (@warnerjp) January 29, 2025

本編映像 解禁🌷

安楽死を心に決めたマーサは

“終の棲家”を見つけたと

晴れやかな顔で報告📞

「死を意識することで

今を大切に生きることができる」#ペドロアルモドバル 監督ならではの

ポジティブなメッセージが詰まった

最高傑作を劇場で✨

🚪𝟏.𝟑𝟏公開 pic.twitter.com/z9H3pHK14B

イングリッドの次の小説の構想の話だったか、ヴァージニア・ウルフと画家ドーラ・キャリントンのエピソードが登場する。

特に本編とは脈絡がないものの、ティルダ・スウィントンはかつてウルフ原作の『オルランド』(1992)に、ジュリアン・ムーアはウルフにまつわる女性たちを描いた『めぐりあう時間たち』(2002)にそれぞれ出演しており、それに絡めたのか。

マーサとイングリッドの顔半分が重なり合うショットは、ジュリアン・ムーアが前作『メイ・ディセンバー ゆれる真実』(2024、トッド・ヘインズ監督)でナタリー・ポートマンと同じ顔に近づいていくショットに通じる。

静かに心に沁みていく107分、久々に大人のためのドラマを観た気がする。

レビュー(ここからネタバレ)

ここからネタバレしている部分がありますので、未見の方はご留意ください。

マーサは戦場ジャーナリストとして仕事に生きた。娘ミシェルの父親はまだ若く、ベトナムの兵役から生還はしたが、戦地での悪夢に苛まれ、自殺のように亡くなった。

ミシェルは、会ったことのない父をめぐって母と断絶して久しい。

マーサは戦地で働くために女を捨てた(『シビル・ウォー アメリカ最後の日』の女性ジャーナリストの過酷さを思い出す)。ミシェルに足らなかったのは父親ではなく、母親だった。

(C)El Deseo. Photo by Iglesias Mas.

余命は長くて一年。記憶障害も進んでいく。苦しみから逃れるためでも、人に迷惑をかけたくないからでもなく、自分らしく尊厳のある死を選びたい。マーサの生き様は、まるで自決を迫られた武士のように清廉で、潔い。

イングリッドは思わぬ40年ぶりの再会が縁で、マーサに付き添って暮らすことになる。

自殺ほう助の罪は重いため、彼女は何も知らなかったと言えるよう、二人は入念な用意をする。とはいえ、死を前にした親友と暮らすことの心労は軽減することはない。

それでも二人の会話はいつも明るく普段通りだ。赤い扉が偶然に閉まっていたり、イングリッドが近所のジムに通い出すことで、日常に笑いまで起きる。だから、この映画は暗くはない。

◇

そしてついに、扉が閉まる日が訪れる。壁に飾られたエドワード・ホッパーの絵画そのままに、ビビッドな黄色いドレスを着て、デッキチェアで太陽を浴びながら、眠ったように亡くなっているマーサ。さながら天女のようだ。

警察に厳しく取り調べを受けたあと、イングリッドにマーサの娘ミシェルから連絡が入る。ミシェルが母の死んだ屋敷に訪れる。その姿は、マーサの若い頃の生き写しだ(ティルダ・スウィントンの二役が見事)。

イングリッドは、マーサが娘に伝えられなかった父の話をし、娘はようやく母の人生を理解する。イングリッドが母と娘を繋いだのだな。

◇

こってりと人工調味料漬けの近年の邦画ばかり観ていると、本作のような、素材本来の旨さを活かした、ほんのり薄味の作品が心に沁みる。