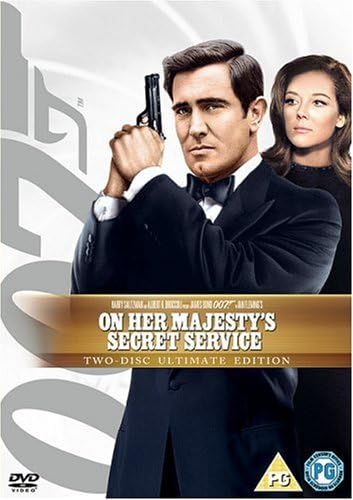

『女王陛下の007』

On Her Majesty’s Secret Service

ジョージ・レーゼンビーが唯一ボンドを演じた007シリーズ第6作。ボンドガールにダイアナ・リグ

公開:1969 年 時間:140分

製作国:イギリス

スタッフ 監督: ピーター・ハント 原作: イアン・フレミング 『女王陛下の007』 キャスト ジェームズ・ボンド: ジョージ・レーゼンビー トレーシー(テレサ): ダイアナ・リグ ドラコ: ガブリエル・フェルゼッティ ブロフェルド: テリー・サバラス M: バーナード・リー Q: デスモンド・リュウェリン マネーペニー: ロイス・マクスウェル イルマ・ブント: イルゼ・ステパット

勝手に評点:

(悪くはないけど)

コンテンツ

あらすじ

姿を消した犯罪組織スペクターの黒幕ブロフェルド(テリー・サバラス)の探索の任が、再びボンド(ジョージ・レーゼンビー)に与えられる。

そんな彼の前に、トレーシー(ダイアナ・リグ)という名の美女が現れる。彼女は欧州各地のマフィアが恐れるフランスの犯罪組織ユニオン・コルスの首領ドラコ(ガブリエル・フェルゼッティ)の娘だった。

ドラコからブロフェルドの本拠地がスイスにあることを知ったボンドは、アルプスの秘密基地に単身潜入。

そこで、細菌兵器を使い世界を破滅に導こうとするスペクターの恐るべき計画を知ったボンドは、その陰謀を阻止すべく奇襲作戦を仕掛ける。

一気通貫レビュー(ネタバレあり)

ぶっちゃけレーゼンビーどうよ?

前作『007は二度死ぬ』でボンド役を引退宣言していたショーン・コネリーに代わって、本作では二代目ボンドをジョージ・レーゼンビーが演じる。

ところが、この新キャストが本作の途中で「もう次作はやらないよ」と言い出したものだから(製作のアルバート・R・ブロッコリも続投させる意思はなかったようだが)、彼のボンドは本作のみ。次作は一旦降板したコネリーに戻ると言う奇妙な展開に。

◇

そんな経緯もあって、本作はシリーズでは珍しい、一作だけの短命ボンド作品となっており、一連の作品を振り返る際にも、どこか幻の作品扱いされる風潮がある。彼を歴代ボンド俳優に入れ忘れていることさえあるように思う。

あれだけ世間が熱狂したショーン・コネリーのボンドから代替わりして、すぐに好意的に受け入れられるとも思えず、本作は興行成績も振るわず、作品としても酷評されたと聞く。

近年になってジョージ・レーゼンビーのボンドも、作品自体の評価も見直されているという論調が多いように思うのだが、個人的には同意しかねる。というのも、ジョージ・レーゼンビーにボンドの魅力が感じられないのだ。

当時はまだ演技経験もろくにないモデルだったからとか、英国人役なのにオーストラリア訛りの英語だからとか(判別もできませんが)、アゴがきれいに割れすぎとかいう理由ではない。

彼が高身長のイケメンなのはよいのだけれど、髪型のせいか高嶋政伸か原田泰造あたりが脳裏にちらつく。品の良い諜報部員にはみえても、女に目がないプレイボーイにはみえないのだ。

そのくせ、相変わらず女の尻を追いかけているので、猛烈なギャップがある。

これがショーン・コネリーだと、「何だよ仕事もそっちのけで女遊びしやがって」と、やっかみ半分でつい楽しく観られるのだが、それは彼の男臭い魅力と、過去何作かで培った実績があるから。

それを新参者のジョージ・レーゼンビーが、はじめから仕事も中途半端に羽目ばかり外しているから、どうも反感が先に立つ。

原作に忠実ゆえに漂う違和感

映画はまずおなじみのガンバレルシーンで、新ボンドが銃口を向けて撃つ。そして謎の美女トレーシー(ダイアナ・リグ)とカーチェイスのあと、砂浜で彼女を助け、暴漢たちと格闘。

なかなか顔をみせないが、焦らした末にようやく新ボンドのご尊顔が拝める。そして、タイトルバックには歴代の敵とボンドガールが映し出され、過去作との繋がりが強調される。

「主演が交代しただけで、あとは従来どおりのドル箱シリーズのままだよ」と製作者側は伝えたかったのかもしれないが、やはり別物に見えてしまう。

これまでのどの作品よりもイアン・フレミングの原作に忠実になっているせいもあるだろう。つまり、コネリーの演じてきた無敵なスパイよりも、情けなかったり人間的な弱さの多い原作キャラに近いのだ。

ブロフェルドが何年も見つからないので「ダブルオーのライセンスを剥奪する」とM(バーナード・リー)に言われて辞表を書くなんて。

キャラ設定にチグハグ感があることに加え、Q(デスモンド・リュウェリン)のガジェットもなければ、ボンドカーの特殊機能も登場しない(アストンマーティンDBSがやたらケツ振って過激に走るのはいいけど)。

音楽では、いつものテーマソングの採用も極めて少ない。代わりに似たような曲調の別の曲が多く使われているせいで、模倣品感が漂う。劇中曲でサッチモが歌うのも、どこか本シリーズのイメージと乖離する。

雪山の決闘

ボンドは冒頭の砂浜で出会ったトレーシーと、その後カジノでの再会ですっかり親しくなる。

彼女は犯罪組織ユニオン・コルスのボスであるドラコ(ガブリエル・フェルゼッティ)の一人娘だったが、不安定な生活を送る彼女の身を案じたドラコは、ボンドに娘と結婚してくれるよう頼み込む。

ボンドはドラコの力を借りて、ついにブロフェルド(テリー・サバラス)がアルプスの山荘に構えたアレルギー研究所で謎の計画を企てていることを突き止める。

ブロフェルドのような大悪党が自分の家柄に権威のお墨付きを欲しがるのは滑稽だが、そのせいで、ボンドはイギリス紋章院の役人になりすまして研究所に潜入し、獲物に近づくことができる。

だがブロフェルドに素性がバレてしまい、ゴンドラのロープにしがみついたり、急斜面をスキーで滑降したりと、決死の脱出劇で、アルプスの雪山ならではのアクションが堪能できる。

◇

シリーズでは『サンダーボール作戦』に水中格闘はあったが、雪山は初めてだ。さすがにスタント起用は仕方ないが、それなりに見応えはある。

当時まだ日本では知名度が低かったカーリングにボンドが興じているシーンも貴重。クルマのリアにスキー板を垂直に積んでいくスタイルが欧州のスキーリゾートっぽくて良い。その他、ボブスレーでのチェイスもスピード感が最高。

ブロフェルドは被験者の女性たち12人に催眠術をかけ、任意のタイミングで殺人ウイルスを世界各地にばら撒かせることで、世界各国を恐喝する計画を進めている。

彼の悪事としては荒唐無稽な部類だし、世界各国の若い女性を集めたハーレム感が作品のテイストとそぐわない気がする。

若い女の布団に潜り込んだと思ったら、何とそれはイルマ女史(イルゼ・ステパット)で、正体がバレて拉致されるボンドが情けなく、まるで『うる星やつら』の諸星あたるのごとき軽薄さだ。

『刑事コジャック』のテリー・サバラスがブロフェルドを演じるのは魅力的だが、前作でようやく姿を見せたドナルド・プレザンスがもうお役御免なのは残念。

ボンドがトレーシーと結婚

本作で最も印象的なのは、ボンドがトレーシーと愛し合い、最後にはドラコに見守られ挙式することだ。代替わりした途端に、ボンドガールと結婚するとは驚きだ。

ボンドが必死になってアルプスの山頂から逃げてきた麓で偶然にトレーシーと再会するシーンは、彼女の美しさと頼もしさが際立つシーン。ボンドはこういう女性が好きだったのか。

ちなみにトレーシーを演じたダイアナ・リグは近年ではエドガー・ライト監督の『ラストナイト・イン・ソーホー』で怖そうな大家さんを演じている(同作が遺作となった)。

マネーペニー(ロイス・マクスウェル)を泣かせて、ボンドがトレーシーと幸福な結婚生活を送ったって大いに結構だが、嫌な予感は的中する。

本作のラストでは生き延びたブロフェルドとイルマ女史に、”Just Married”で花だらけのアストンマーティンが襲撃され、哀れトレーシーは死んでしまうのだ。

ハッピーエンドで終わらない幕切れは原作では散見されるが、映画では珍しい。この悲劇的なラストゆえ、本作はシリーズ屈指の恋愛映画だとみる向きもある。

確かに、このシーンはジョージ・レーゼンビーも泣かせる演技をみせるが、ちょっと待ってほしい。

ボンドカーの装甲はもっと厚くて防弾ガラス装備だったはずで、こんなに容易に反撃を許していいのか。新妻を射殺されたボンドは、その宿敵を追いかけもせず妻に寄り添うだけなのか。

そもそも、こんなに新妻を愛する男が、山頂のアジトでブロフェルドが催眠術をかけた娘たちと、手あたり次第に夜を共にしていてよいものか。

トレーシーの悲劇的な死で作品の評価をあげる気にはなれない。彼女にまけず、ジョージ・レーゼンビーも短命に終わった。