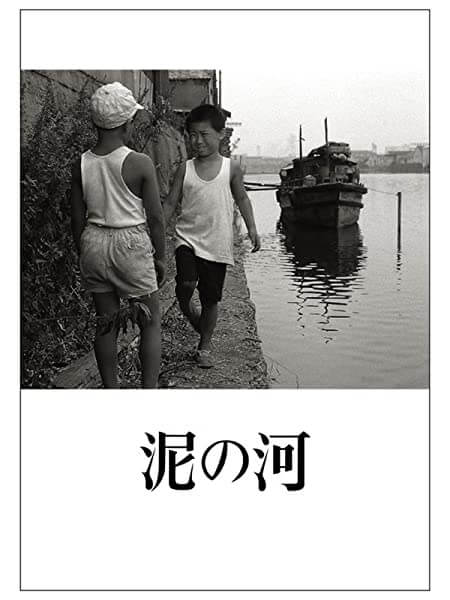

『泥の河』

小栗康平監督が宮本輝の同名原作を映画化。初監督作にして観る者の度肝を抜く完成度の高さ。

公開:1981 年 時間:105分

製作国:日本

スタッフ 監督: 小栗康平 原作: 宮本輝 『泥の河』 キャスト 板倉信雄: 朝原靖貴(子役) 松本喜一: 桜井稔(子役) 松本銀子: 柴田真生子(子役) 板倉晋平: 田村高廣 板倉貞子: 藤田弓子 松本笙子: 加賀まりこ

勝手に評点:

(オススメ!)

コンテンツ

ポイント

- 小栗康平監督のデビュー作。もはや戦後ではない大阪の河辺、二人の少年の友情と隔たりを瑞々しく描く。キネ旬ベストテン1位も納得の完成度の高さ。子供たちの表情も豊かでよいが、見守る大人たちの優しさも好き。

あらすじ

朝鮮動乱の特需で高度経済成長へと向かう昭和31年。河べりの食堂の息子、信雄は喜一少年に出会った。

喜一は、対岸に繋がれているみすぼらしい舟に住んでおり、銀子という優しい姉がいた。

信雄の父・晋平は、夜にあの舟に行ってはいけないという。一方で、晋平も妻の貞子も、姉弟を夕食に呼んで、暖かくもてなした。

レビュー(まずはネタバレなし)

子ども目線で戦後を静かに語る佳作

高度経済成長期の日本でまだまだ戦後の傷を抱える庶民の生活を、子供目線で描いた佳作。何十年ぶりに観直したが、まったく色あせることがない。

キネマ旬報ベストテン第1位ほか、数々の日本映画の賞に輝き、モスクワ国際映画祭で銀賞、米国アカデミー賞の外国語映画部門にノミネートもされたほど。だが、なんと小栗康平監督は本作がデビュー作である。素晴らしき才能。

映画が生まれた経緯や予算制約のため自ずとそうなったのか、モノクロームの映像や、派手に動き回るシーンもない自主映画のような全体のトーンが、かえってこの映画の完成度を高めている。

◇

<もはや戦後ではない>と高度成長の勢いにのる日本ではあるが、主人公の信雄少年の両親が営むうどん屋も、喜一少年の母子が暮す宿舟も、ここ大阪の河べりで慎ましく暮らす庶民の生活は、まだまだ戦争を引き摺っている。

羽振りの良かったうどん屋の常連客があっという間にトラックに轢かれてしまったり、船頭だった喜一少年の父親が溺れ死んだり、戦争が終わってもなお、必死に生計を立てている人にとって、死と接することはまだまだ日常だった。

信雄の父親が語らずとも、その死生観は画面からにじみ出ている。

キャスティングについて

とにかく、子供たちの演技が素晴らしい。あの演技や表情を引きだしたのが、小栗監督の演出手腕なのであれば、これはとても処女作とは思えぬ熟練の技だ。

何よりまず目を引くのが、少年の喜一(桜井稔)が見せるあの子供らしい屈託のない表情と人懐こさだろうか。

この時代、貧しさには負い目を感じないが、母と姉とともに船上生活をしていることや、廓舟というものの影の部分に後ろめたさを感じながらも、友だちになった信雄に親しく話しかける。はにかんだ笑顔は演技には見えない。

◇

対照的な役柄である、うどん屋の一人息子・信雄(朝原靖貴)も子供らしい少年だが、喜一に比べれば、どこかおっとりしたボンボンに見える。

二人は意気投合して親しくなるが、遊びに行った船の中や大人たちの言動から嗅ぎ取ったもので、喜一と自分を隔てている格差を感じ取っていく。

◇

喜一の姉・銀子(柴田真生子)は、しっかり者のお姉さんで言葉数の少ない少女。思い詰めたような表情が目立ったが、信雄がうどん屋に招き母親に優しくしてもらううち、次第に明るい表情を取り戻す。

子役たちに負けず、大人の俳優陣も少数精鋭だ。

何といっても、信雄の父・晋平を演じた田村高廣がいい。晋平は命からがら満州から帰国したが、常連客の死に様を見て、「あれなら戦争で死んだほうがましやった」と呟く。

どこか厭世観がありながら、子供好きで喜一に手品を披露したり、世間の差別的な目から喜一姉弟を保護する姿勢も見せる。

このコテコテの大阪弁を喋る優しい父を、京都人の田村高廣が見事に演じきっている。代表作の一つといえるだろう。

◇

そしてその妻であり信雄の母・貞子を演じた藤田弓子。気立てのよい良妻賢母であるが、晋平を正妻から奪い取って大阪に移り住んだ、女としての情熱的な一面もある。

晋平同様に、この貞子も喜一姉弟に大きな愛情をもって接しているところが、とても温まる。本作の出演女優というと、どうしても役柄的に加賀まりこにスポットが当たるが、本作が心にじわりと沁みる作品となっているのは、藤田弓子の貢献が大きいと思う。

◇

喜一の母・笙子を演じるのは加賀まりこ。宿舟は船内が前後に分割されており、移動するには一旦陸に上がる構造のようだが、彼女は子供たちのいる船室とは違う部屋におり、声だけは何度か登場するのだが、なかなか姿をみせない。

何でも当時多忙な加賀まりこの撮影を一気に半日で終わらせてという過密スケジュールだったようだが、それが可能になるほど、出演シーンはそう多くない。

ただ、その妖艶さや、窓の外から覗き見た信雄と彼女の目が合ってしまう場面のインパクトが強く、多くの人の記憶に残っているのだろう。

レビュー(ここからネタバレ)

子どもながらに感じ取るもの

信雄と喜一の子供同士のつきあいは、単純なようで奥深く、それは観る者の心をつかむ。

路上に置き去りになった鉄くずをみて、「これ高う売れるで」と目を輝かせる喜一と、おばけ鯉の話で盛り上がって、仲良くなる二人。

だが、信雄が宿舟に遊びに行けば、「あんまりここへは来るなというてやり」と喜一の母の声が聞こえ、粗末な黒砂糖を分け与えられる。

◇

小さな店とはいえ、うどん屋を営む信雄の家とは、子供心にも格差を感じえない。信雄はせっかく店から拝借してきたラムネ瓶を、河に放り投げる。

父が約束を違えたため、母に50円ずつをもらって信雄と喜一は天神祭りの縁日に出向く。「ぼく、お金持って縁日行くの初めてや!」と喜一。

あれを買おうこれを買おうと真剣に悩む二人だったが、まとめて金を持っていた喜一のポケットには大きな穴。ああ、知っていてもなお、観るたびに胸が痛む展開だ。

◇

子供らしさは喜一が十二分に伝えてくれるが、この二つの家庭の見えない隔たりを表現するのは専ら信雄の役割である。

米びつに両手をつっこんで「ぬくいで」という銀子を真似る信雄だが、彼には冷たい。感じるものも共有できないのだ。

また、金を落としたお詫びに、喜一が見せてくれる宝物の蟹の巣。この蟹を油に浸しては、火をつけて歩かせ喜ぶ喜一。映画的なシーンだが、残酷だからやめろと制する信雄。ここにも、二人が共有できない感性の違いがある。

原作と比較しての違和感

本作のラストは割と呆気ない幕切れである。蟹を追いかけたはずみで、喜一の母親の夜の仕事を窓から覗いてしまった信雄は、そこから急に姉弟と距離を置く。

会話もないまま、別れも告げず喜一たちの宿舟は、信雄の店の対岸から離れていく。喜一の名前を叫び、ひたすら舟を追いかけて陸を走る信雄だが、もはや喜一は顔も見せない。

おそらく声は聞こえているのだろうが、彼もまた卑屈になり、合わせる顔がないのだろう。

◇

本作を観返すとは思わず、宮本輝の原作を数か月前に読んだ。原作に忠実、かつ味わいを崩さずにここまで映画化しているのは素晴らしい。

赤胴鈴之助のラジオ放送や大相撲のテレビ中継、京都の町中の大道芸人など、映画的な演出もきめ細かい。だが、原作の読後感と大きく違いがあるのはなぜだろうと、不思議に思っていた。

違和感の原因は、お化け鯉の存在だ。映画にもお化け鯉は出てくる。二人の友情のきっかけでもあり、漁船から転覆した老人がお化け鯉に食われたと信雄が主張する場面もある。

だが、原作では、去っていく喜一の舟を追うお化け鯉をみつけ、信雄が叫ぶのだ。

「きっちゃん、お化けや。ほんまにお化けがうしろにいてるんやえ」

この台詞の有無で、映画の印象はだいぶ違う。エンドロールでは河面の水泡を映し続けるが、あれは鯉が発しているということか。だが、目を凝らしても、鯉の魚影は見えなかった。

小栗監督は、原作のテイストを崩しても、結末を少し明るく希望のあるものにしたかったのだろうか。ただ、この台詞は前半の伏線回収であり、残してほしい場面でもあった。

ともあれ、本作が傑作であることに異論はない。<もはや戦後ではない>のはよいが、再び戦前とならないように、令和の時代においても観ておきたい作品だと思う。