『めぐりあう時間たち』

The Hours

ニコール・キッドマン、ジュリアン・ムーア、メリル・ストリープ。三大女優が描く、ヴァージニア・ウルフの因果応報。

公開:2002 年 時間:115分

製作国:アメリカ

スタッフ

監督: スティーブン・ダルドリー

脚本: デヴィッド・ヘア

原作: マイケル・カニンガム

『めぐりあう時間たち

三人のダロウェイ夫人』

キャスト

<1923年>

ヴァージニア・ウルフ:

ニコール・キッドマン

レナード・ウルフ:

スティーヴン・ディレイン

ヴァネッサ・ベル:

ミランダ・リチャードソン

クエンティン・ベル: ジョージ・ロフタス

<1951年>

ローラ・ブラウン: ジュリアン・ムーア

ダン・ブラウン: ジョン・C・ライリー

キティ・バーロウ: トニ・コレット

<2001年>

クラリッサ・ヴォーン:メリル・ストリープ

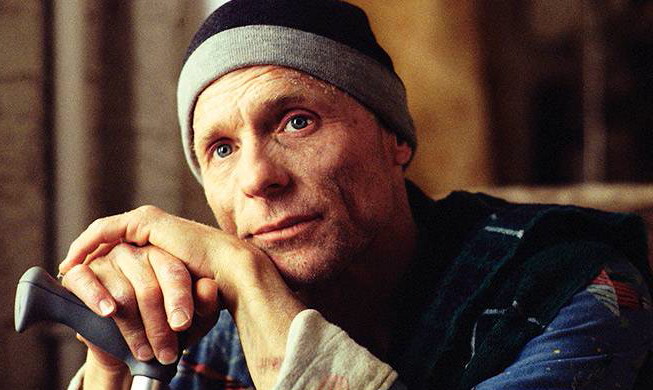

リチャード・ブラウン: エド・ハリス

サリー・レスター: アリソン・ジャネイ

ジュリア・ヴォーン: クレア・デインズ

ルイス・ウォーターズ:ジェフ・ダニエルズ

バーバラ: アイリーン・アトキンス

勝手に評点:

(一見の価値はあり)

コンテンツ

あらすじ

1923年。女性作家のヴァージニア・ウルフ(ニコール・キッドマン)は、イギリスのロンドン郊外で病気療養生活を送りながら、新作「ダロウェイ夫人」の執筆に懸命に取り組んでいた。

1951年、LA。主婦ローラ(ジュリアン・ムーア)は毎日理想の妻像を演じることに疲れを覚えつつ、夫ダン・ブラウン(ジョン・C・ライリー)のためにバースデーケーキの準備に取り掛かる。

そして2001年、NY。敏腕編集者のクラリッサ(メリル・ストリープ)は、エイズにかかった友人の作家リチャード(エド・ハリス)の受賞パーティの準備に奔走する。

今更レビュー(ネタバレあり)

愛だろ、愛。ダロウェイ夫人

1923年の英国リッチモンド、1951年のLA、2001年のNYと、時代・場所の異なる三人の女性の1日をつなぎ合わせて描いた作品。監督は『愛を読むひと』のスティーブン・ダルドリー。

それぞれの時代の主人公を、ニコール・キッドマン、ジュリアン・ムーア、メリル・ストリープという当代一流の女優陣が演じ、ベルリン国際映画祭銀熊賞を共同受賞した。

◇

公開時以来、実に20数年ぶりに鑑賞。前回は、やたら難解だった印象しか残っていない。今回はそれに懲りて、原作であるマイケル・カニンガムのピュリツァー賞受賞小説『めぐりあう時間たち 三人のダロウェイ夫人』を読んだ。

ついでに(というか、むしろこっちのが重要)本作の根幹にあたるヴァージニア・ウルフの代表作『ダロウェイ夫人』にも手を伸ばしてみた。

原作なり課題図書で予習しないと理解不能な映画というのは、個人的にはあまり好きではないが、前回よりは理解しやすくなったのは事実。もっとも20年を経て、世代的にダロウェイ夫人に近づいてきたことも一因かもしれないが。

◇

映画にもなった舞台劇『ヴァージニア・ウルフなんかこわくない』の名前だけ昔から耳に残っているせいか、ヴァージニア・ウルフの著作はどうも苦手だ。

彼女が晩年、精神を病み、ポケットに石を入れて入水自殺を遂げたという過去が、作品に暗い影を落としているせいもある。日本の文壇で言えば、太宰治か。

3つの時代、3つの場所

このヴァージニア・ウルフの入水自殺シーンが映画の冒頭にある。1941年、英国サセックス。夫に謝意を綴った遺書を残し、コートのポケットに石を詰める。演じているのはニコール・キッドマン。

近年の『ストレイ・ドッグ』のような大規模特殊メイクではないが、役のために鼻をいじっているので、一瞬誰だか分かりにくい。中島みゆきかと思った。

時代はそこから忙しく移り変わる。事の発端といえるのは、ヴァージニアの生前、夫レナード(スティーヴン・ディレイン)のもとで療養生活を送る1923年のリッチモンドの邸宅。ここでヴァージニアは、アイデアに苦しみながら「ダロウェイ夫人」を執筆している。

次の時代は1951年のLA。西海岸の美しい住宅街で夫ダン・ブラウン(ジョン・C・ライリー)と息子と傍目には幸福いっぱいの日々を過ごしている主婦ローラ(ジュリアン・ムーア)。彼女の愛読書は「ダロウェイ夫人」だ。

そして2001年のNY。敏腕編集者のクラリッサ(メリル・ストリープ)は、パートナーの女性サリー(アリソン・ジャネイ)と暮らしている。

彼女は、詩人で小説家である友人のリチャード(エド・ハリス)の受賞パーティの準備を進めるが、彼はエイズに冒されている。

「ダロウェイ夫人」を書くヴァージニア、それを愛読し感化される主婦ローラ、そしてリチャードには昔から「ダロウェイ夫人」と呼ばれているクラリッサ。

時代や場所を越えて、この三人が「ダロウェイ夫人」で一体化するように、本作の場面は目まぐるしく転換していく。

花瓶を動かしたり、顔を洗ったり、花を買いに行ったり、同じ行動をすることで場面を紡いでいく手法も、単調になりがちな展開に面白い効果をもたらしてくれる。

①ニコール・キッドマン

分かり易さから本編の編集スタイルを無視して、時代ごとに話を整理してみる。以下、ネタバレになるので、未見・未読の方はご留意願います。

◇

1923年の英国リッチモンド。過去に二度自殺未遂騒ぎを起こしたため夫レナードと田舎町で療養するヴァージニア。『ダロウェイ夫人』の執筆に悪戦苦闘の末、「小説のヒロインを殺す」展開を思いつく。

ある日、彼女の姉のヴァネッサ(ミランダ・リチャードソン)が子連れでロンドンから訪ねてくる。「もっと長くいればいいのに」と、帰り際にヴァージニアは姉に口付けをする。この姉への秘めたる想いが、彼女を苦しめていたのだ。

田舎の隔離暮らしにもう耐えられないヴァージニアは、ロンドンに戻りたいと夫に不満を爆発させる。そして、ヒロインを殺すアイデアを改め、他の人間の命の価値を際立たせる為に、別の誰か(詩人)を殺すことを思いつく。

神経質そうな女流作家にニコール・キッドマンが良く似合う。

②ジュリアン・ムーア

1951年、LA。ローラ・ブラウン(ジュリアン・ムーア)は優しい夫と愛する息子に囲まれ、第二子を妊娠中。夫の誕生日用にケーキを息子と焼く一日。理想的な生活に見えるが、心が満たされない彼女は、「ダロウェイ夫人」に共感する。

親友のキティ(トニ・コレット)が子宮の腫瘍の為に入院すると知らされ、思わず口づけをするが、気づいてくれない。彼女は同性愛者だったのだ。

だが、それをカミングアウトできる時代ではなく、思いつめたローラは息子を託児所に預け、自殺を考える。

ローラが泊まったモーテルのベッド下から浸水し溺死しそうになるが、ヴァージニアがヒロインの自殺案を思いとどまったことで水が引き、一命を取り留める空想的な演出がいい。

過度に母親との別れを恐れていた息子を迎えにいき、ローラは偽りの生活に戻る。

ジュリアン・ムーアはこの年、『エデンより彼方に』で夫がゲイだと分かり傷つく妻という、本作と真逆の役を演じているのだが、どちらもオスカーノミネートを果たす。

ジョン・C・ライリーが演じるダンは家族思いの優しい夫なのに、彼女に愛されないところが何とも気の毒である。

③メリル・ストリープ

2001年、NY。編集者のクラリッサ・ヴォーン(メリル・ストリープ)は、詩人で小説家である友人のリチャード(エド・ハリス)の受賞パーティを準備する。

だが、エイズに冒され精神的にも不安なリチャードは、人前には出たくないと言い出し、二人が若かった頃の輝かしい日々の思い出を語り出す。

「君の為に生きて来た。でももう行かせてくれないか」

そしてリチャードは、クラリッサの目の前で窓から飛び降り自殺をする。

マイケル・カニンガムの原作には確か、NYで映画の撮影をしているのを見かける場面があって、メリル・ストリープかヴァネッサ・レッドグレイヴがいたとかいないとかの会話がある。

前者は本作でクラリッサ・ヴォーンを、後者は映画『ダロウェイ夫人』でクラリッサ・ダロウェイを演じている。

ヒロインは死なず、別の誰かを

さて、3つの時代はそれぞれ交流しないものと思われたが、最後にサプライズがある。

リチャードの訃報を聞いてトロントから駆けつけたのが、何と50年を経て年老いたローラなのだ。ということは、リチャードは、あの幼かった息子ということになる。

ローラは二人目を出産したあと、子供を捨てて家を出た。彼女はリチャードの書いた小説では、怪物と呼ばれ殺されていた。

時代によって世間の受容度は違うが、ヴァージニアが姉を愛したように、ローラもクラリッサも同性を愛した。

そして、ヴァージニアが「ヒロインは死なず、別の誰か、詩人を死なせる」と考えたように、クラリッサの代わりにリチャードが自殺する。

1951年のLAでは人は死ななかったが、ローラの代わりに、2001年になって息子のリチャードが亡くなったという見方もできる。

「私達ほど幸せな二人はいない」

リチャードがクラリッサに語った最後の言葉は、ヴァージニアが遺書に書いた言葉とも重なる。

『めぐりあう時間たち』という邦題は、原題の”The Hours”よりも味わい深く、イメージが膨らむ。

ただ、内容的には、ヴァージニア・ウルフが自作にこめた魂が、時代を越えて悲劇を呼んだようにも思える。『リング』の貞子じゃん。そう言われると、身も蓋もない。