『キッチン』

吉本ばななの人気原作を、函館を舞台に森田芳光監督が川原亜矢子主演で映画化。

公開:1989 年 時間:106分

製作国:日本

スタッフ 監督・脚本: 森田芳光 原作: 吉本ばなな 『キッチン』 キャスト 桜井みかげ: 川原亜矢子 田辺雄一: 松田ケイジ 田辺絵理子: 橋爪功 ちかちゃん: 中島陽典 おばあちゃん: 吉住小昇 木原茂: 後藤直樹 奥野真美: 松浦佐紀 松原多美恵: 浦江アキコ 麦原真己: 四谷シモン 木島やす子: 浜美枝

勝手に評点:

(悪くはないけど)

コンテンツ

あらすじ

幼い頃に両親を亡くして以来、祖母と長年二人暮らしが続いたみかげ(川原亜矢子)。

その祖母も他界し、ついに天涯孤独の身となったみかげは、寂しさを紛らわすように冷蔵庫の脇で寝る癖がつき、いつしか台所がいちばん心安らぐ場所となっていた。

彼女を見るに見かねて、死んだ祖母の知り合いの青年・雄一(松田ケイジ)が、僕の家に来ないか、とみかげに同居の話を持ちかける。雄一はマンションで、性転換した元父親の絵理子(橋爪功)と暮らしていた…。

今更レビュー(ネタバレあり)

ねらいはよく分かるが

吉本ばななのデビュー作『キッチン』を森田芳光監督が映画化。時代を先取りしたような鮮烈な登場だった原作を森田監督がどう料理したのか。

冒頭、暗闇に浮かび上がる古風なデザインの冷蔵庫と、その前に眠る主人公の娘・みかげ(川原亜矢子)。この導入カットにかぶさる野力奏一のテーマ曲との調和がいい。

かつて『ときめきに死す』のテーマ曲が『戦メリ』に似ていると騒がれたが、曲調と音色からは、こちらの方が『戦メリ』っぽいと思う(勿論、まったく違う曲ではあるが)。

いきなり個人的な話で恐縮だが、久々に本作を観るにあたり、これが函館ロケの作品であることはすっかり忘れていた。

今日は、子どもが函館で暮らす予定のためアパート探しを手伝っており、また偶然に佐藤泰志の短編を読んだりで、朝から函館づくしだった。

そこに突然画面に路面電車が登場し、函館ロケの作品だと思いだした時には、運命的な繋がりを感じてしまった。

◇

さて本作。独特な風合いのあるこの人気原作を、森田芳光が湿気のないドライな感じで描こうとしたのは、時代に合った的確なアプローチだとは思う。

だが、この配役でその目論見が成功したかどうかは、意見の分かれるところだろう。私はもう少し、きちんとした芝居でこの作品を観たかった。

どちらも素人では厳しい

本作の大胆な試みは、主人公のみかげと相手役の雄一のメインキャスト二人に、川原亜矢子と松田ケイジという、ずぶの素人俳優を起用している点だろう。

川原亜矢子は既に人気モデルであったが、演技の経験はなかったし、松田ケイジも原宿のカレー屋(懐かしのGHEE)でバイトしていたモデルだった。

◇

みかげも雄一もどこか現実味を感じさせないキャラであり、実績のある俳優を使うと、多くの原作の愛読者にイメージと違うと失望を与えかねない。

そこで森田監督は、先入観を与えない新人起用を思いついたのかもしれないが、やはりある程度の演技力は欲しかった。『メインテーマ』の野村宏伸も素人全開だったが、薬師丸ひろ子だから何とか作品として成立したわけで。

◇

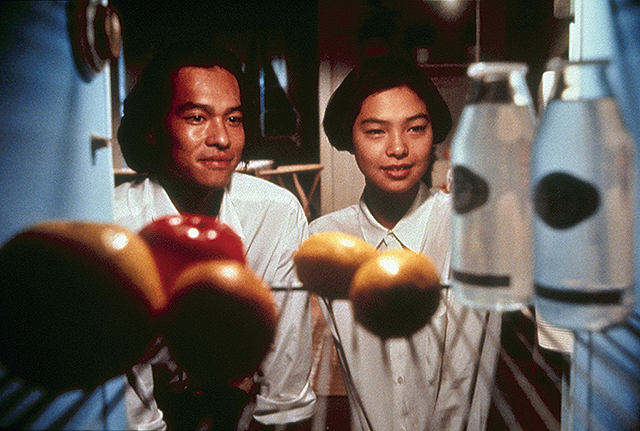

川原亜矢子も松田ケイジもデルモだけあって、長身で立ち姿がサマになるから絵的には映える。

川原亜矢子はあの自然体な素人丸出しの演技がかえってみかげっぽいとも言えるが、その相手の松田ケイジや元カレ役の後藤直樹があのリアクションでは、芝居で映画に没入させる感じにはなりにくい。

もっとも、それこそが森田芳光のねらいなのかもしれない。監督は本作には透明感と湿度を感じさせないことにこだわったという。だから、本作では役者にも人間味を感じさせない。

祖母を亡くし天涯孤独になったみかげの家に見知らぬ若者が現れ「一緒に飯を食ってくれないか」と誘っても危険な感じはしないし、その後同棲し始めてもセックスを感じさせない。

◇

若者たちの代わりに、本作で人間味を感じさせてくれるのは、かつて雄一の父親であったが母の死後、女になって母親をやっている絵理子(橋爪功)、そしてその同僚のちかちゃん(中島陽典)だろうか。

本作にドラマとして観れる部分があるのは、橋爪功のおかげだろう。ただ、雄一がみかげに「実はうちの母親、男なんだ」と秘密を明かすのには無理がある。原作では有効だったが、映画では母親の声で、すでにみんな気づいているから。

原作との差異

湿度を感じさせない演出や豪華絢爛なキッチンというのは、このバブル末期の時代の特徴なのだろうか。『四月の魚』(1986、大林宣彦監督)の高橋幸宏の家の豪華キッチンで作るフランス料理のシーンを思い出す。

どこのモデルハウスだよと言いたくなるような巨大な雄一の家のキッチンと、いちいち金のかかった調理道具や食器類。

具材は豪華そうだが、うまそうに見えるかというと、『土を喰らう十二ヵ月』の精進料理に敵わない料理のカット。広大なマンションの一室に大量のワードローブやコスメがあるのも、時代の徒花のようだ。

悪ノリまでいかない、森田監督らしいセンスのよいカットもある。路面電車と緑の街灯と無人の街並みがハッとするほど美しい函館の町や、部屋を暗くして青白く光るジュースミキサーの前でみんなが顔を寄せ合うシーンなどは、さすがだと思う。

ここ数日、森田芳光作品を見返している。『キッチン』はめちゃくちゃいい映画ですね。 pic.twitter.com/dbCGIeqWxU

— 藤岡拓太郎 (@f_takutaro) September 27, 2024

一方で、原作を改変してしまったことで味わいが損なわれた部分も多い。

例えば、絵理子は原作ではストーカーのような客と刺し違えて壮絶な死を遂げるが、映画では精神を患って入院する設定になっている。それもすぐに退院できてしまうレベルだ。この変更の効能は分からない。

また原作では、料理学校の仕事を始めたみかげが、先生のサポートで伊豆に出張しおいしいカツ丼に出会い、母を亡くして傷心の雄一に夜中にタクシーで届けに行くという微笑ましいエピソードがある。

母が死なないからか、この場面が全削除になったのは惜しい。

かと思えば、雄一の仕事はクラブのホステスを客と一緒にラブホに届ける白タクだったという独自設定が加わる。雄一にこんな裏の顔が必要だったかという疑問は残る。

◇

この雄一はルックスと危険な匂いがしないということ以外に特徴がなかったが、終盤でみかげの作った豪華中華料理を一緒に食べる場面(テーブルでなく人が回転する)で、突如流れている最先端の曲に合わせて踊り出す。

観ている側は、これは映画音楽ではなく、二人が部屋で聴いている曲なのだとここで気づく。松田ケイジはダンスが無駄にカッコいい。

湿度のなさが物足りない部分も

森田監督の撮る函館は美しく、湿度のない透明感が漂う。だが、佐藤泰志原作の映画化シリーズによって、もっと函館の空気が伝わる作品群に出会ってしまってからは、この湿度のなさが物足りなく感じてしまうのも事実。

例えば『きみの鳥はうたえる』(2018、三宅唱監督)の描く夏の函館は、本作よりも湿度はあるが、逆にそこに魅力を感じた。

本作同様函館を架空の町として撮っている『海炭市叙景』(2010、熊切和嘉監督)も、リアルな冬の函館をフレームに収めているのが良かった。

雄一が豪華なキッチンをみかげに見せて「うちは何でもカタチから入るんだ」という台詞が、本作の函館の撮り方にも当てはまるようだ。

#utamaru 映画「キッチン」(1989森田芳光監督)。 pic.twitter.com/TG3NVc3oTA

— ★彡 𝐘𝐨𝐬𝐡𝐢𝐡𝐚𝐫𝐚 彡★ 🌊 (@mari_fortepiano) November 3, 2021

ちなみに本作で絵理子の入院先の気弱そうな麦原先生(四谷シモン)は、プラネタリウムの技師として函館の町に転職するのだが、『海炭市叙景』では同じ技師の役を小林薫が演じている。

◇

唯一の家族を亡くし人生を見失っているみかげを助けた雄一が、今度は自分の母親を亡くして崩れかけ、そこにみかげが手を差し伸べる。

男女の仲をメロドラマにせずに描き切っているところに原作の持ち味があった。淡泊にみえるが、ただの薄味ではない。

映画では、この二人の関係が、どこまで再現できていたか。傷ついているはずの雄一が、突然踊り出すのはなぜだ。「え〜い、踊ってしまえ!」でごまかすギャグは、ちかちゃんこと中島陽典の持ちネタなはずだ。

本作のラストで、みかげは料理学校の先生(浜美枝)から、半年の欧州出張に帯同するよう誘われる。これは大きなチャンスなのだろうが、絵理子から離れ二人で同棲を始めたばかりのみかげは、この仕事を断ってしまう。

刹那主義で人生を謳歌することを選ぶ生き様も、バブルの残滓に思えてならない。