『フレンチ・ディスパッチ ザ・リバティ、カンザス・イヴニング・サン別冊』

The French Dispatch of the Liberty, Kansas Evening Sun

ウェス・アンダーソン監督が超豪華キャストで作りこむ、フランスかぶれの雑誌の世界へようこそ。

公開:2022 年 時間:103分

製作国:アメリカ

スタッフ

監督・脚本: ウェス・アンダーソン

キャスト

アーサー・ハウイッツァー・Jr:

ビル・マーレイ

エルブサン・サゼラック:

オーウェン・ウィルソン

J・K・L・ベレンセン:

ティルダ・スウィントン

モーゼス・ローゼンターラー:

ベニチオ・デル・トロ

シモーヌ: レア・セドゥ

ジュリアン・カダージオ:

エイドリアン・ブロディ

ルシンダ・クレメンツ:

フランシス・マクドーマンド

ゼフィレッリ: ティモシー・シャラメ

ジュリエット: リナ・クードリ

ポール・デュボール:

クリストフ・ヴァルツ

ローバック・ライト:ジェフリー・ライト

警察署長: マチュー・アマルリック

ネスカフィエ: スティーヴン・パーク

アバカス: ウィレム・デフォー

ジョー: エドワード・ノートン

ショーガール: シアーシャ・ローナン

勝手に評点:

(オススメ!)

コンテンツ

あらすじ

国際問題からアート、ファッション、グルメに至るまで深く切り込んだ記事で人気を集めるフレンチ・ディスパッチ誌。

編集長アーサー・ハウイッツァー・Jr.のもとには、向こう見ずな自転車レポーターのサゼラック、批評家で編年史家のベレンセン、孤高のエッセイストのクレメンツら、ひと癖もふた癖もある才能豊かなジャーナリストたちがそろう。

ところがある日、編集長が仕事中に急死し、遺言によって廃刊が決定してしまう。

レビュー(まずはネタバレなし)

徹頭徹尾ウェス・アンダーソンの世界

フランスへの憧憬が強いウェス・アンダーソン監督の嗜好が作品の隅々に行き渡っている。長く分かりにくいタイトルは、英語のスペルの方が意味が伝わるように思う。

米国中西部の新聞ザ・リバティ、カンザス・イヴニング・サンの別冊にあたるフレンチ・ディスパッチという雑誌の名前がタイトルだ。

フランスの架空都市アンニュイ=シュール=ブラゼに編集部を構え、政治から芸術、美食まで何でもありの総合週刊誌は、実在する『ニューヨーカー』誌をモデルにしている。

フランス好きが高じて、自らもパリに暮らすウェス・アンダーソン監督。本作はフランスの架空の街が舞台であり、アングレームをロケ地に選んだそうだが、知らずに観るとパリっぽい風景になっているところが、うまい。

冒頭、『グランド・ブダペスト・ホテル』の給仕係のような若者が、特製ドリンクセットをトレーにの載せて建物の上階に昇っていく。

たったそれだけのシーンで、すでに小道具から建物の造形、さらには街の色合いなど、目に入るものすべてがウェス・アンダーソンの世界観に徹底されていることが伝わる。なんとも心地よい。すでに頬が緩んでしまう。

ドリンクの届け先、名物編集長アーサー・ハウイッツァー・Jr.(ビル・マーレイ)のもとには、優秀だが変わり者のジャーナリストたちが揃っている。

雑誌を流し読みするような面白さ

世界中の読者に支持されていたフレンチ・ディスパッチだったが、ある日編集長が仕事中に急死したことで、急遽彼の遺言によって廃刊が決まってしまう。

編集長の追悼号は雑誌の最終号となり、四つの記事を掲載することが決まる。映画は、各記事の担当記者がそれぞれのエピソードを紹介する形式で構成されている。いわば、作品全体が一つの雑誌になっているわけだ。

◇

このアイデアを面白くみられるかどうかで、好き嫌いが分かれるかもしれない。オムニバス形式のような映画は全体に一貫するストーリー性はなく、それが苦手という人の意見は理解できる。

ただ、個々のエピソードにはしっかり奇想天外な物語はあるし、『グランド・ブダペスト・ホテル』とほぼ丸被りの超豪華キャスティングも健在。

そして、前作同様に正方形に近いアスペクト比の画面に描かれるウェス・アンダーソンならではの造形美とパステル調の色彩美には、相変わらず惚れ惚れしてしまう。

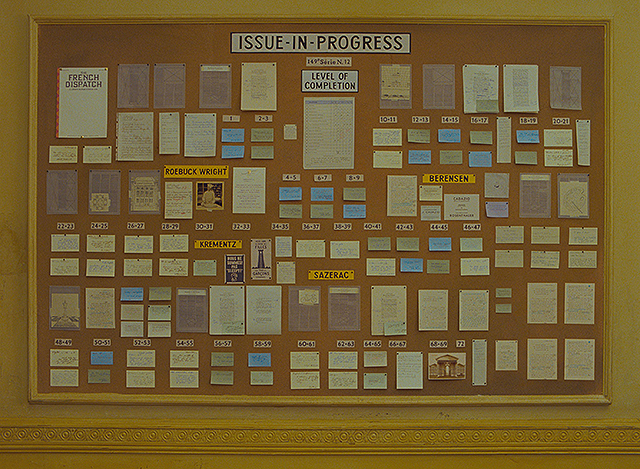

編集部の壁に大きく貼られたページネーションや課題リストの美しさ。『グランド・ブダペスト・ホテル』に酔えた人なら、本作も十分に楽しめると思う。

ちなみに、編集長をはじめ、名物記者の多くは「ニューヨーカー」誌で活躍した実在の人物がモデルとなっているようで、それを知っている人は一層楽しめるとは思う。

だが、別に観る前に予習する必要はない。ああ、あの記者かと付け焼刃の知識で分かったところで、面白味が増えはしないし。

レビュー(ここからネタバレ)

ここからネタバレしている部分がありますので、未見の方はご留意願います。

「自転車レポート」

エルブサン・サゼラック記者(オーウェン・ウィルソン)が自転車に乗って写真を撮り、編集部があるアンニュイ=シュール=ブラゼの街を紹介する。

ここはまず、石造りの家が並ぶ街の美しさを堪能。早朝定時になると大勢の住民が路上に現れたり、大量の猫が屋根の上で寝ていたり。

「確固たる名作」

美術批評家J.K.L.ベレンセン(ティルダ・スウィントン)による芸術紹介記事。

殺人で服役している天才画家モーゼス・ローゼンターラー(ベニチオ・デル・トロ)と、自身も服役中に、そのモダンアートに価値を見出した画商ジュリアン・カダージオ(エイドリアン・ブロディ)。

なんと、全裸で絵画のモデルとなっている女看守シモーヌはレア・セドゥではないか。美女と野獣のような女看守と服役画家のカップル。

モノクロの映像が突如カラーに切り替わる場面が何度かあるのだが、普通ならカラーの場面を色鮮やかにしてしまうところを、この監督はほんのり淡い色調に切り替えるのがすごい。この美しさは職人芸。

画商が高値で売るつもりだった大きな絵を、画家は刑務所内にフレスコ画(つまり壁画)で描いてしまう。これが確固たる名作というわけだ。

最後には部屋ごと軍用機で運んでしまうダイナミックな展開。回想場面で『グランド・ブダペスト・ホテル』では少年だったトニー・レヴォロリが一瞬登場。

「宣言書の改訂」

ルシンダ・クレメンツ記者(フランシス・マクドーマンド)による学生運動の記録。

高潔の記者クレメンツは友人夫妻から男性(クリストフ・ヴァルツ)を紹介されそうになり、逃げ込んだ先で友人夫妻の息子、入浴中の学生運動のリーダー・ゼフィレッリ(ティモシー・シャラメ)と出会う。

◇

彼に恋する会計係の学生ジュリエット(リナ・クードリ)らによる数奇なエピソード。売れっ子ティモシー・シャラメがこの豪華キャスティングに仲間入りとは驚き。若い二人の役名は『ロミオとジュリエット』から持ってきたのだろうか。

ゼフィレッリは「若き理想主義者運動」を立ち上げ、大学や国を相手に抗議し、やがてチェス革命が勃発。大学当局とチェスで闘うことになる。この辺の学生運動の流れは、いまひとつ分かりにくかった気が。

「警察署長の食事室」

祖国を追われたローバック・ライト記者(ジェフリー・ライト)によるエピソード。美食家の警察署長(マチュー・アマルリック)と、お抱えシェフのネスカフィエ(スティーヴン・パーク)を中心に、大きな事件が起きる。

ギャング組織の悪徳弁護士アバカス(ウィレム・デフォー)を釈放させるために、運転手のジョー(エドワード・ノートン)が署長の息子を誘拐するのだ。

◇

モールス信号で危険を知らせた息子を見張る謎の女にシアーシャ・ローナン。碧い瞳が際立つ演出。

そして誘拐犯と息子のために派遣したネスカフィエが作る料理。毒見させられることを覚悟で猛毒を大根に仕込むネスカフィエがカッコいい。

誘拐犯と警察の捕り物は、途中からアニメに変わってしまうのだが、これもどこかフランス風のタッチで、なんだか『タンタンの冒険』みたいだった(あれはベルギーか?)。

最後に、編集長の遺体が安置された編集長室で、残った記者たちがワイワイ言いながら追悼記事を仕上げていく。読者にも記者にも愛されていた雑誌なのだろう、この「フレンチ・ディスパッチ」は。

雑誌という媒体が部数も勢いもすっかり衰えてしまって久しいし、我が身を振り返っても購読誌は随分と減ってしまったが、こういう映画を観ると、毎号発売を楽しみにしていた時代を懐かしく思う。

エンドロールに登場する雑誌の表紙イラストもまた、秀逸で嬉しくなる。一冊買いたい。