コンテンツ

はじめに

懐かしのウォン・カーウァイ1960年代シリーズの三作を一気通貫にレビュー。近年では一部デジタルリマスター版が上映される等、嬉しい動向もありました。

数日前から、陳浩基の傑作華文ミステリー『13・67』を読み直していて、そういえばウォン・カーウァイが映画化権を取得したんだったなあ、と思ったばかり。

そして偶然にも今週NETFLIXで彼の監督した三作品のレストア版が配信開始というので、一気に見入ってしまいました。すっかり香港60‘sムード一色に染まった一週間です。

01 『欲望の翼』 (1990)

02 『花様年華』 (2000)

03 『2046』 (2004)

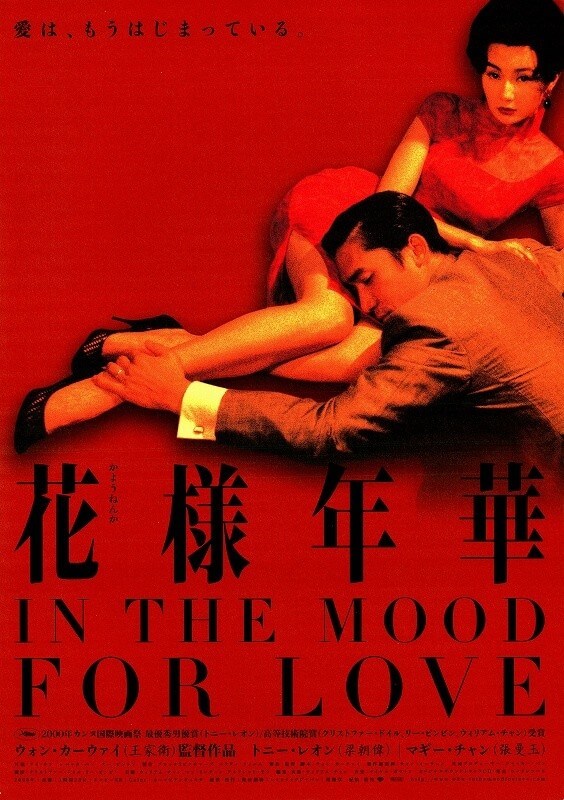

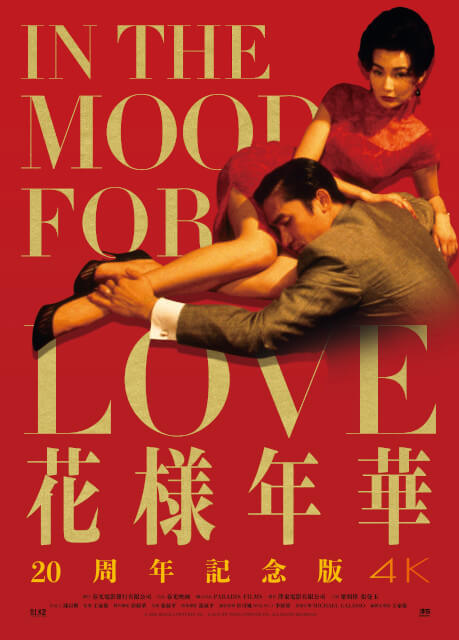

『花様年華』

In the Mood for Love

ウォン・カーウァイ監督の傑作がデジタルリマスターで復活。トニー・レオンとマギー・チャンの燃える想い。これをダブル不倫映画とは言わせない。冴えるカメラワークと息をのむ美術設定の美しさ。1960年代シリーズの三作を一気通貫にレビュー。

公開:2000 年 時間:98分

製作国:香港

スタッフ 監督: ウォン・カーウァイ 撮影: クリストファー・ドイル キャスト チャウ・モウワン: トニー・レオン チャン夫人: マギー・チャン スエン夫人: レベッカ・パン ホウ社長: ライ・チン ピン: スー・ピンラン

勝手に評点:

(オススメ!)

あらすじ

1962年の香港。ジャーナリストのチャウ(トニー・レオン)は妻と共にあるアパートに引っ越してくる。同じ日、隣の部屋にはチャン夫妻が引っ越して来ていた。

チャウの妻とチャン夫人(マギー・チャン)の夫は仕事のせいであまり家におらず、二人はそれぞれの部屋に一人でいることが多い。

そして実はお互いの妻と夫が浮気していることを察し始め、そのうちに二人は次第に親密になっていく。

一気通貫レビュー(ネタバレあり)

ダブル不倫の映画といわれることの違和感

前作公開から10年はたつが、『欲望の翼』の続編的な要素が強く、主人公チャウの相手であるチャン夫人(マギー・チャン)の役名はスー・リーチェンと、前作から継承されている。

そうなると、主人公のチャウ・モウワン(トニー・レオン)は、『欲望の翼』のラストに出てきたギャンブラーで、前作で実現できなかった後半部分がついに具現化したものといえるのかもしれない。

◇

もっとも本作を楽しむにあたって、そんな予備知識は必要ない。チャウとチャン夫人の細やかな心の移ろいを追いかけているだけで、或いは男女どちらかに感情移入しながら観ているだけで、十分に味わい深い作品なのだから。

映画的な完成度を問われれば、この三作の中では本作を推したい。大人の恋愛映画だと思う。

それぞれ家庭を持つ男女の、いわゆるダブル不倫を描いた恋愛ドラマという言い方をされる時があるが、これは大きな誤解を招く。

同じ日にアパートの隣人として引っ越してくる二組の夫婦が、互いに親しくなっていくという設定は、それこそバブル全盛期の<トレンディー>なテレビドラマにありそうなものだ。

ただ、主人公のチャウと隣人のチャン夫人は、けして家庭を顧みずに道ならぬ恋に堕ちて行ったわけではない。むしろ被害者同士なのだ。

◇

これはNETFLIXだったかアマプラのあらすじ欄にあるくらいなので、ネタバレに該当しないことなのかもしれないが、予備知識なしで観賞した私には、結構な驚きだった。

しかも、自分の配偶者が浮気している相手は、目の前にいる隣人の結婚相手なのである。私は、チャン夫人が秘書を務める会社の老社長が、チャウの奥さんの浮気相手だと疑っていたのだけれど。

どっちが誘ったにしても

更にウォン・カーウァイ監督に感心したのは、この初めに不倫に走った二人、チャンとチャウの妻は、後ろ姿や声を除けば、映画には姿を現さないのだ。

無駄なものは一切排除してしまうミニマリスト的な姿勢が潔い。こんな発想は、邦画や日本のドラマではまず考えられないだろう。

◇

チャウとチャン夫人は、互いに隣人としての付き合いはあるが、特別に親しい仲でもない。二人とも夫婦で過ごす時間は少なく、屋台から持ち帰る夕食を一人で食べる毎日。

そしてある日、香港には売っていないはずの、同じ型のハンドバッグと同じ柄のネクタイの存在をきっかけに、二人は恐ろしい推論にたどり着くのだ。互いのパートナー同士が、不倫相手だと。

◇

一体どっちからどうやって誘ったのか。あれこれ想像してみる二人。

だが、「どっちが誘ったにしても、もう始まっている」

自分たちのパートナーに対して言ったこの台詞は、皮肉にも彼ら自身にあてはまっていくのである。

狭い空間を徹底的に使い倒す

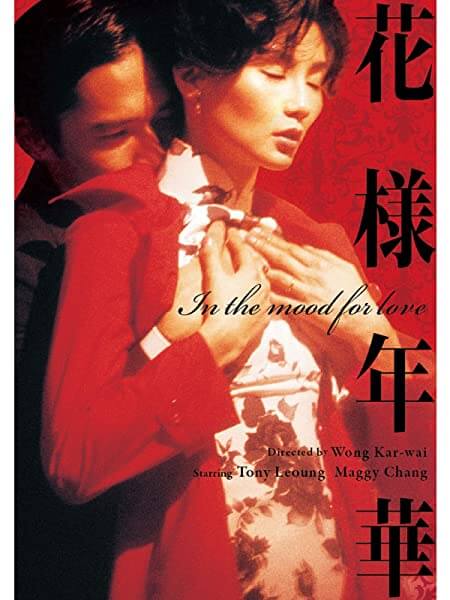

『欲望の翼』と同様に、カメラと美術の素晴らしさには目をみはるものがある。

本作においては、緑がかった暗闇に赤い衣服の組み合わせが印象的だ。薄暗くごちゃごちゃした雰囲気の屋台への道や、アパートの狭い部屋や階段が、独特の舞台効果を出している。

チャン夫人の職場シーンなどは、いかにも小津安二郎作品的な時代の空気が感じ取れるが、狭い空間でのカメラワークは、小津のそれとは全然違い、変化に富むのが面白い。

なお、この年のカンヌ国際映画祭で、トニー・レオンは男優賞、撮影のクリストファー・ドイルとリー・ピンビン、美術のウィリアム・チャンにはフランス映画高等技術委員会賞が授与された。

二人のストイックさがいい

本作で私が好感を持ってしまうのが、逆境の中で燃え上がる二人がストイックで、最後まできちんと節度を守っている(ようにみえる)ところだ。

アン・リー監督の『ラスト、コーション』であれだけ激しく絶倫ぶりを見せたトニー・レオンだが、ここではまだ、ぐっと耐える。だからこそ、触れ合う手のぬくもりだけで感情が高ぶる。

◇

チャン夫人が「女がいるのね!」と夫を問い質し、ビンタを食らわすシーンと、終盤になって「もう、君とは会わない。ご主人を大切に」とチャウが別れを告げるシーン。

いずれも、二人で本番を想定してリハーサルをしているのだが、この対になった構造がよくできている。しかも、どちらも練習が終わるとチャン夫人は泣きだしてしまうのだ。

秘密は木の穴に喋って土をかけろ

さて、本作は『欲望の翼』から一部設定を継承し、さらに『2046』へとバトンを渡す。

チャウが新聞記者をしながら小説を書いていることや、友人で女好きのピン(スー・ピンラン)と新たな仕事で香港からシンガポールに行くこと、更には、二人の密会のために長期で借りたホテルの部屋番号が2046号室といったことが、次回作に共通する。

極めつけは秘密にまつわる言い伝え。昔の人は誰にも知られたくない秘密を抱えたとき、山奥の木の穴にそれを喋っては土をかけたとかなんとかいう話。これも次作に引き継がれる。

結局、本作でチャウとチャン夫人は添い遂げることはない。チャン夫人は夫のもとに戻り、子供を育てている。チャウはシンガポールから一度だけ香港の昔暮らしたアパートに戻るが、そこに彼女が母子で暮らしているとは思わず、すれ違う。

この子供が、チャウとの子だという解釈も、勿論できるだろう。つまり、やることはやってたのねという話だが。でも、そこをあまり深読みしないのが、本作のテイストに合っているように思う。

◇

そしてチャウはプノンペンに行くと、アンコールワットの柱にある穴に秘密を喋り、草を載せて封印するのだった。このシーンは、次回作に繋がることとなり、何とも静かに映画は幕を閉じる。