『8 1/2』

Otto e mezzo

2020年はフェリーニ生誕100年! 代表作の一つである『8 1/2』を今更ながらのレビュー。現実と幻想を行き来するこの不思議な浮遊感と、祭りのようなクライマックスの興奮は、時代を超えて胸に響く。マストロヤンニ、かっけ~。

公開:1965 年 時間:140分

製作国:イタリア

スタッフ

監督: フェデリコ・フェリーニ

音楽: ニーノ・ロータ

キャスト

グイド・アンセルミ:

マルチェロ・マストロヤンニ

ルイーズ・アンセルミ:

アヌーク・エーメ

クラウディア:

クラウディア・カルディナーレ

カルラ: サンドラ・ミーロ

バーバラ: バーバラ・スティール

マドレーヌ: マドレーヌ・ルボー

勝手に評点:

(一見の価値はあり)

コンテンツ

あらすじ

著名な映画監督のグイドは、新作の構想に行き詰まってしまいクランクインを2週間も先延ばしにしていた。

療養のため温泉地を訪れるグイドだったが、一向に定まらない映画内容と、周りの出資者に接する苦悩だけが積もっていく。

女性たちとの関係や仕事上の知人たちとの現実に悩まされ続けるうちに、様々な夢や幻が彼の前に現われるようになり、いつしかグイドは、自らの理想の世界へと現実逃避する。

今更レビュー(ネタバレあり)

現実と幻想の間に

2020年のフェリーニ生誕100年の勝手に後夜祭第二弾は、フェデリコ・フェリーニの代表作として知られる自伝的作品。

主演は監督の盟友で名優のマルチェロ・マストロヤンニ。フェリーニの分身といえる売れっ子映画監督グイドが新作の構想に息詰まるわ、見境なくあちこちの女に目が行くわで、現実と幻想が交錯していく作品。

ネタバレありと書いたものの、そこにカチッとした物語がある訳ではない。受け手の感性と柔軟性が試されているようでもある。

◇

何よりタイトルからして実験的だ。共同監督を0.5作と数えれば、これが8.5本目の作品という意味なのだけれど、<はっかにぶんのいち>という帯分数の読み方が懐かしい。小学校では、既に<はちとにぶんいち>で教わっていたけれど、両親はこう読んでいたから。

◇

さて、前衛的に思えても、本作は意味不明な芸術に140分付き合わせるような傲慢な作品ではない。

現実と幻想の境目にさえ寛容になれれば、とても心地よく観られる内容であり、また、グイドを通じて、男の果てしなく広がる妄想や情けない振る舞いなどが次々に開陳され、意外と前のめりになって観てしまう。

あっという間にカオスな状態

冒頭の想像を絶する道路の大渋滞シーンの途中から、これは現実ではないと薄々気づく仕組みになっているのだが、そこから凧揚げのように大空高く舞い上がり、かと思えば真っ逆さまに落下。グイドのストレスの大きさが伝わる。

そして、彼は医師の診察中であり、飲泉場で療養することになる。

◇

男盛りのグイドが落ち着いて療養に専念するはずもなく、そこには愛人カルラ(サンドラ・ミーロ)がやってきたり、若い婚約者を連れた旧友や、彼に批判的な脚本家がいる。

更には険悪なムードの妻・ルイーズ(アヌーク・エーメ)を呼び寄せてみたりと、もうカオスな状態になる。

こんな中で、グイドはキャスティングを考えたり、遅らせている撮影を再開したりと、やらなければならない仕事を抱えて悶々としているのだ。これは体調も快方に向かうはずがない。

◇

現実と幻想、そして過去が交錯する。

飲泉場で水を汲む娘として現れたクラウディア(クラウディア・カルディナーレ)は前後の繋がりから、どうやら幻想のようだ。

カルラとの情事の後に登場する、子供の頃の両親の生前の姿、奇術師のパフォーマンスに登場した<アサ・ニシ・マサ>の呪文で思い出す、少年時代の葡萄酒風呂。これは回想。

そして、枢機卿との会談の最中、ふと思い出す少年時代のジプシー女・サラギーナの踊りと先生の懲罰。これも回想かな。

◇

それぞれのシーンを几帳面に見分けながら観るのもよいだろうが、面倒なので、この混沌を受け容れようと思い始める。現実と過去を認識し損ねても、さしたる害はない。

自虐ネタとハーレム

グイドのそばにいる脚本家の男をはじめ、周囲が口々に新作の構想に次々と苦言を呈する。

「前衛作品としての長所もなく、あるのは欠点ばかりだ」

「今度も救いのない映画なのかい」

「少年時代の思い出じゃダメだ。観客に分かる映画でないと困るよ」

「書き割りでたくさんなのに、大金であんな(ロケット発射台の)セットまで」

「くだらんものを作るくらいなら、破壊しろ」

どれもこれも、本作の自虐ネタとも思える台詞だ。それもそうだろう。本作の斬新さに、公開当時の世間の困惑が目に浮かぶ。

だが、型にはまった映画を敵とも思わない超然としたところがいい。この突き抜けたバカらしさとその魅力に、私はグイドのハーレムのシーンでようやく気付いた。

◇

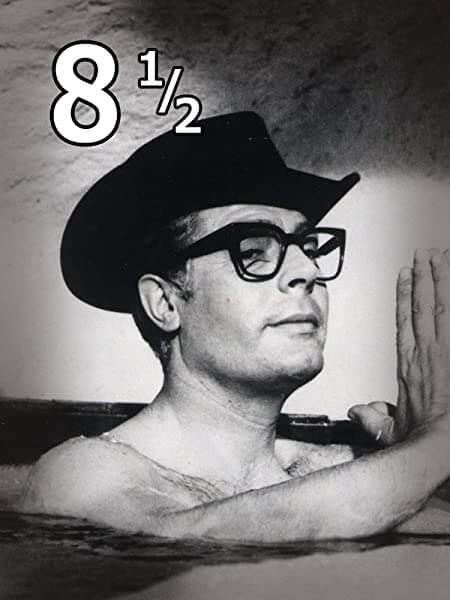

彼のもとに、現在・過去に関係を持った、或いは彼の気を惹く女性陣が勢ぞろいし、その幻想のハーレムで、帽子とメガネを付けたまま湯舟につかるのだ。

そして、ある年齢に達した女性は二階に移されて彼に会えなくなるため、必死で抵抗するダンサー。荒唐無稽にも程があるが、それでいて芸術の香りがするのだから、さすがフェリーニだ。

「幸福とは誰も傷つけずに真実を告げることだ」

おまいう。

キャスティングについて

イタリアの伊達男の代名詞といえるマルチェロ・マストロヤンニの、三枚目的な演技がまたしびれる。ハットと黒ぶちのメガネで、あれだけカッコよくみえるのだから、さすがというほかはない。

同様に、アヌーク・エーメのショートヘアとセルフレームのメガネもまた、匂うような色香とハイセンスだ。

◇

クラウディア・カルディナーレは勿論目を引く美女なのだが、作品の中ではいつも唐突に現れ、一体誰なのかよく分からず、終盤まで謎の存在だった。

サンドラ・ミーロが演じた愛人カルロも、ちょっとマヌケだけど華やかな役だった。彼女と関係ないけど、カルロが汽車から降り立つ場面の、あの駅舎の整然とした美しさには驚いた。当然セットだろうけど。

WAになって踊ろう

さて、本作のクライマックスは、出演者全員がロケット発射台のセットから降りてきて、みんなで輪になってダンスするシーン。

これはいい。幸福感に溢れている。ここまでで本作が肌に合わない人もいるだろうが、このシーンだけは、つい顔がニヤけてしまうのではないか。

「混乱した人生は、僕自身の反映だったんだ」

「人生は祭りだ。共に生きよう」

手にした拳銃で自殺を図ったのかと思えば、最後はみんなでカーテンコールのようなお祭り騒ぎ。オリジナルは葬式で終わる幻のエンディングの案だったようだけれど、ここは<WAになって踊ろう>が正解。

◇

評論家の植草甚一はかつて、「これ以上の映画はもう創られないだろう」という最大級の賛辞を本作に捧げたという。彼だけではなく、多くのクリエイターたちが、本作を人生最高の一本にあげているらしい。

私はそこまで本作にゾッコンなわけではないが、これを好きだという人の気持ちはわかる。もっというと、これを好きだという人とは仲良くなれそうな気がする。

◇

でも、散々盛り上げたあとのラストは、みんなが愉快にダンスを終えた場所で、夜まで笛を吹き終えて一人去っていく少年時代のグイドなのだ。祭りの後の静けさ。サーカスを愛したフェリーニは、この寂寥感をよく知っている。