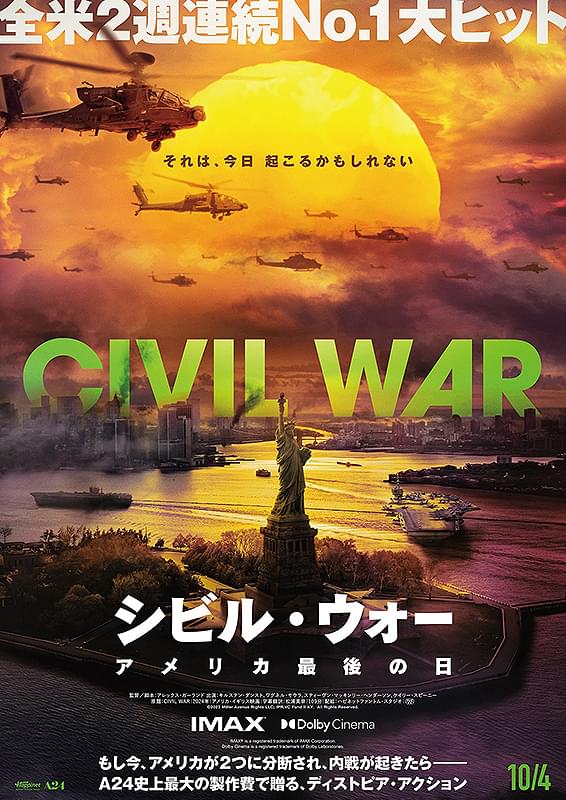

『シビル・ウォー アメリカ最後の日』

Civil War

アレックス・ガーランド監督が放つ問題作。分断された米国に勃発する内戦。近未来か明日の現実か。

公開:2024 年 時間:109分

製作国:アメリカ

スタッフ

監督・脚本: アレックス・ガーランド

キャスト

リー・スミス: キルスティン・ダンスト

ジョエル: ヴァグネル・モウラ

サミー: スティーヴン・ヘンダーソン

ジェシー・カレン: ケイリー・スピーニー

トニー: ネルソン・リー

ボハイ: エヴァン・ライ

アニャ: ソノヤ・ミズノ

大統領: ニック・オファーマン

兵士: ジェシー・プレモンス

勝手に評点:

(一見の価値はあり)

コンテンツ

あらすじ

連邦政府から19の州が離脱したアメリカでは、テキサス州とカリフォルニア州の同盟からなる「西部勢力」と政府軍の間で内戦が勃発し、各地で激しい武力衝突が繰り広げられていた。

就任3期目に突入した権威主義的な大統領は勝利が近いことをテレビ演説で力強く訴えるが、ワシントンD.C.の陥落は目前に迫っていた。

戦場カメラマンのリー(キルスティン・ダンスト)をはじめとする4人のジャーナリストは、14カ月にわたって一度も取材を受けていないという大統領に単独インタビューを行うべく、ニューヨークからホワイトハウスを目指して旅に出る。

彼らは戦場と化した道を進むなかで、内戦の恐怖と狂気を目の当たりにしていく。

レビュー(まずはネタバレなし)

過去でも未来でもない内戦

“The Civil War”と定冠詞がつけば、米国でそれは南北戦争を意味する。空想の世界では、マーベルヒーローたちが二派に分かれて対立した『シビル・ウォー/ キャプテン・アメリカ』がある。

だが、アレックス・ガーランド監督が本作で描いているのは、過去でも未来でもなく、まさに米国の現在にあってもおかしくないシビル・ウォー。

◇

映画で我々が目の当たりにする内戦は、明日にも現実になる可能性がないとは言い切れない。

かつて内乱を煽動した人物が、目前に迫った米国大統領選で、再度国民の信を仰ごうとしている。だからこそ、多くの米国人たちは、この作品を単なるフィクションとは片付けられないだろう。

連邦政府から多くの州が離脱し、テキサスとカリフォルニアの<西部勢力>がワシントンDCに向けて進軍を行っている。米国本土の随所で戦火が上がっている状況だが、大統領(ニック・オファーマン)は市民に語りかける。

「国民の皆さん、我々は歴史的勝利に近づいている。ゴッド・ブレス・アメリカ」

その言葉を鵜呑みにはできない。大本営発表の演説を流し、大統領は一切のマスコミとの接触を何カ月も拒否し続けているのだ。

4人のジャーナリスト

本作の主人公は、女性戦場カメラマンとして知られるリー・スミス(キルスティン・ダンスト)。

彼女は政府軍の降伏が秒読みと睨み、相棒のジャーナリスト、ジョエル(ヴァグネル・モウラ)と共に、大統領の単独取材を強行しようとDCに向かう(厳密には、前線であるシャーロッツビルまで)。

◇

彼女の師でもあり、ベテラン記者のサミー(スティーヴン・ヘンダーソン)も老体に鞭打って、この強行軍に同行。

そこに、リーに憧れる新米戦場カメラマンの若い娘ジェシー・カレン(ケイリー・スピーニー)も便乗することとなり、Pressの文字を車体に付けたクルマで、4人は危険地帯を抜けてクルマを走らせる。

著名な戦場カメラマンのリー役に『パワー・オブ・ザ・ドッグ』のキルスティン・ダンスト。

日本では戦場カメラマンと言えば渡部陽一のイメージが強すぎるが、彼女のようなカッコいい女性フォトグラファーもいるものなのか。修羅場をくぐってきている設定で、愛機はソニーのαシリーズ。

一方、彼女を慕う新人女性は、父から譲られた古いニコンを愛用するジェシー。演じるのは『エイリアン・ロムルス』の主演で大活躍のケイリー・スピーニー。

ジョエル役のヴァグネル・モウラは『グレイマン』にも出ていたようだが、あまり記憶にないなあ。NETFLIXドラマ『ナルコス』で麻薬王を演じる。

老記者のサミーにはスティーヴン・ヘンダーソン。最近では『ボーはおそれている』の怪しげなドクター役か。

目的も戦況も把握しにくい恐怖

道中には、ライフルで武装している連中が支配しているガソリンスタンドがあったり、どんな相手かもわからない連中と銃撃戦をしている市街地があったりと、行く先々で脅威が4人を待ち構えている。

一方で、内戦が起きていることなどまるで知らないかのように、日常生活を過ごす一見平和な街もある。

内戦がどんな状況にあり、戦争とはどういうものなのか。新米のジェシーとともに我々も学び、戦場カメラマンの仕事の厳しさを認識させられる。

本作の主人公たちを兵士ではなくジャーナリストにしたことで、戦争というものをより客観的に捉えることができる。

とはいえ、敵味方の対戦状況を俯瞰して把握できるのは、最高司令官をはじめごく一部の者たちだけで、ジャーナリストたちは、状況が分からないまま行動をしていくことになる。

◇

そもそも、この内戦がどういう経緯で勃発し、どのようなパワーバランスなのかもはっきりとは語られない。

テキサスとカリフォルニアの同盟軍の存在は分かったが、他の州がどうなっているのか、政府が敗色濃厚なのかも、多くを語られないまま話は進む。

任期3期目のために大統領が憲法を改正したことが内戦の引き金だとすれば、それはドナルド・トランプを想起させる話だが、そこまで具体的に語られていたか、あいにく記憶がない。

そのため、本作の状況把握には少々手間取ったが、米国人には身近な話としてスッと理解や想像ができるものなのか。

どういう米国人だ?

4人のほかには、ジョエルの旧友である香港出身のトニー(ネルソン・リー)とその相棒のボハイ(エヴァン・ライ)、また従軍記者のアニャ(メガネ女子)にはアレックス・ガーランド監督作の常連ソノヤ・ミズノ。

そして本作ではノークレジットだというのに、映画の劇場予告でも一番目立っていたのが、旅の途中で出くわす兵士役のジェシー・プレモンス。『憐れみの3章』と本作の公開時期が重なっていたので、劇場予告で彼の顔は随分と目にした。

◇

ジャーナリストたちに銃を向けるジェシー・プレモンスに、「我々は米国人です」と救いを請うと「どういうアメリカ人だ?」(What kind of American are you?)と聞かれる。これは本作のキモとなる台詞である。

もはや、米国は単一国家ではなく(合衆国だけどさ)、分断されているのだ。

安っぽい赤のグラサンをかけて、ジャーナリストを尋問するプレモンス。このシーンの緊迫感は本作随一。ジェシー・プレモンスとキルスティン・ダンストは私生活では夫婦だが、そんな気配は微塵も感じさせない。

出身地の州を次々に答えさせられるジャーナリストたち。銃口を向けられ、緊張が走る。『翔んで埼玉』のような出身県のいがみ合いで笑っていられる平和ボケの我が国が、有難いものに思えてくる。

戦場カメラマンの過酷

戦場シーンの迫力。特に銃声の音響が凄い。ジャーナリストを主人公にしたからって、戦争シーンを手抜きしている訳ではないことがよく分かる。

ただ、あれだけ銃弾が飛び交う戦場で、カメラマンの動きは危険がありすぎる。無防備にカメラを構えていたら、恰好の標的ではないかと思うのだが。

それに、生々しい戦場をカメラに収めたいリーとジェシーならともかく、インタビュー目当てのジャーナリストであるジョエルなどは、前線で銃撃から逃げ回る必要がなかったのではないか。

それにしても、アレックス・ガーランド監督のフィルモグラフィから、こんなにリアルな作品が登場するとは思わなかった。

前作『MEN 同じ顔の男たち』のように、監督とA24が組んだら、また訳がわからない世界に連れていかれてしまうのではないかと危惧したが、大崩れすることなく最後まで進む。

思えば、アレックス・ガーランドが脚本を書いた『28日後…』(2002、ダニー・ボイル監督)は、ウィルスでロンドンが壊滅する映画だった。今度は人災でアメリカ全土を壊滅させようということなのか。

レビュー(ここからネタバレ)

ここからネタバレしている部分がありますので、未見の方はご留意ください。

これは本土で起こった『地獄の黙示録』だという声もあるが、そこまで泥沼化しているのかはよく見えない。

ジャーナリスト目線の映画にしたことに功罪があり、戦争を客観的にとらえられたかもしれないが、双方の拠り所とする大義はあまり見えてこなかった。

ホワイトハウスに西部勢力が踏み込み、悪あがきする大統領に銃口を向ける。殺される直前にインタビューを取ろうとしたジョエルに、大統領が言葉を放つ。

「彼らを止めろ。私を殺させるな」

そりゃ無理というものだ。

◇

振り返ってみると、新米カメラマンのジェシーがいつも疫病神になっている。

リーが彼女を同行させることに否定的だったのは、これを見越してのことではないだろうが、結果的に、ジェシーの不用意な行動が発端となって、物事は悪い方向に転び、仲間たちが次々に戦争の犠牲になっていく。

ケイリー・スピーニーが演じる役は悪運強く生き残るが、周囲がみんな殺されてしまう。それは、『エイリアン:ロムルス』と同じ構造ではないか。どちらにも、待っているのはディストピアか。