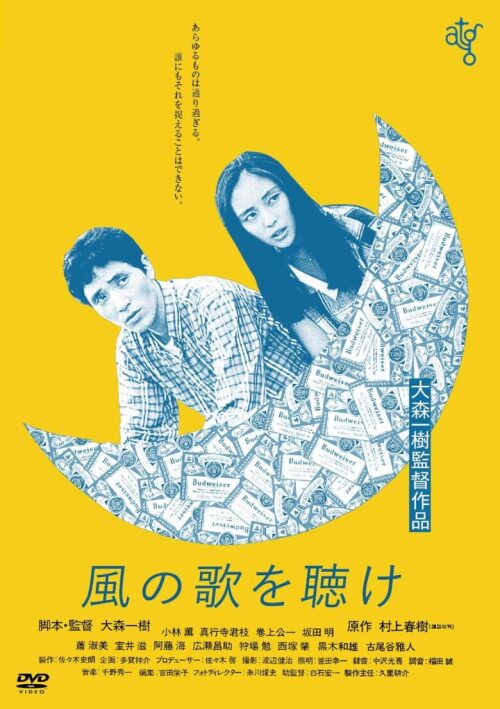

『風の歌を聴け』

村上春樹のデビュー作を大森一樹監督が映画化。原作の世界観を崩さずに100分に仕立てたのはさすが。

公開:1981 年 時間:100分

製作国:日本

スタッフ

監督: 大森一樹

原作: 村上春樹

『風の歌を聴け』

キャスト

僕: 小林薫

女: 真行寺君枝

鼠: 巻上公一

ジェイ: 坂田明

鼠の女: 蕭淑美

三番目の女の子: 室井滋

勝手に評点:

(悪くはないけど)

コンテンツ

あらすじ

1970年代の夏、海辺の街に帰省した<僕>(小林薫)は、ジェイ(坂田明)の店で友人の<鼠>(巻上公一)とビールを飲み、介抱した女の子(真行寺君江)と親しくなって、退屈な時を送る。

二人それぞれの愛の屈託をさりげなく受けとめてやるうちに、<僕>の夏はものうく、ほろ苦く過ぎさっていく。

今更レビュー(ネタバレあり)

村上春樹原作の初映画化

村上春樹の鮮烈なデビュー作である『風の歌を聴け』を大森一樹監督が出版から2年後の1981年に映画化していることは当然知っていた。だが、あの作品の空気をまともに映画にできるわけがないと高をくくって、何十年も無視していた。

久方ぶりに原作を読み直し、大森一樹監督が2022年に亡くなられたこともあって、本作に初めて向き合ってみようと思った。

ハルキストからは当時もいろいろな意見があったと想像できるが、意外なほどに原作をきちんと再現していて、付け足されたアレンジ部分も原作を深く理解したうえでの味付けで違和感がない。それが率直な感想。

村上春樹原作の映像化には本作以降、何人もの監督が挑戦しているが、成功したといえる例は、あまり記憶にない。

村上春樹の著作に特徴的な、まったく湿度を感じさせない洒脱でドライな会話は、小説ならば新鮮で心地よいが、映画で俳優が口にした途端に嘘くさいものになってしまう。

さらに、食事や酒類、クルマや音楽への造詣の深さからくる細かい描写も、すべて揃えて撮影しようと思うと、あまりにうるさい映像になってしまい、ドラマに集中できない。

こうしたことが大きな障壁になり、単純な映画は失敗に終わりがちなのだと思う。作風はまるで違うが、片岡義男原作の映像化と同じような宿命だ。

その壁を乗り越えて、果敢に監督自身が原作を破壊し、再構築したのが『納屋を焼く』が原作のイ・チャンドン監督の『バーニング』(2018)だった。濱口竜介監督の『ドライブ・マイ・カー』(2021)も、オリジナルの追加部分がかなりのウェイトを占める。

いずれも原作を咀嚼して大胆にアレンジし、映画作品に昇華させている部分で監督がよい仕事をしているのだと思う。

◇

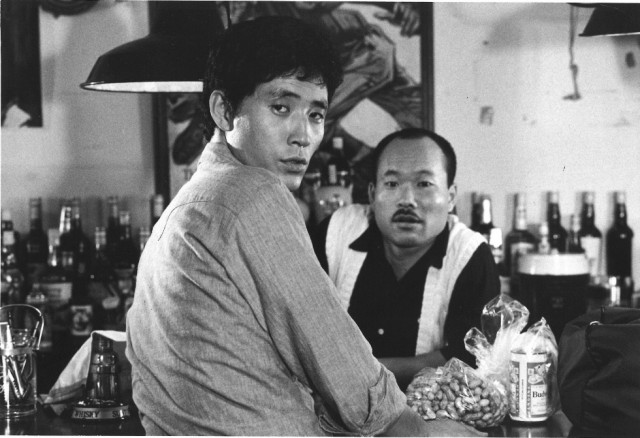

その点、本作は1970年代の神戸を舞台としており、登場人物も僕(小林薫)と鼠(巻上公一)と女の子(真行寺君江)、それに馴染みのバーの店主ジェイ(坂田明)と、基本的には設定も会話も原作に忠実だ。

先に紹介した二作品よりも、格段に原作に沿っている。だが、それでも上っ面だけの乾いた会話劇にならないよう、追加カットや実験的な取り組みなど工夫をほどこし、原作の世界観を壊さず100分の作品に仕上げていると感じた。

大森一樹監督の工夫

映画は村上春樹が創出した架空の作家であるデレク・ハートフィールドの引用から始まり、高速夜行バス・ドリーム号で東京から神戸に向かった<僕>は、ジェイの店で友人の<鼠>と再会の祝杯をあげる。

40年以上前の映画だから、小林薫は勿論、ヒカシューの巻上公一も坂田明もみな若い。ジェイズ・バーにはピンボール台。

自分が金持ちの家の息子であることが耐えられず8ミリ映画を撮る<鼠>、二人の良き理解者である人生の先輩ジェイ、そしてこの店で泥酔したのが縁で<僕>と親しくなる<女の子>。このメンバーを中心に話は進んでいく。

例えば<僕>が過去に付き合った女の子たち(自主映画界の女王・室井滋!)の話を回想するシーンや、クルマの運転中にラジオのDJが語るシーンなど、原作では話の急転換に混乱しそうになるところが、映画は比較的わかりやすく繋がっていく。

会話劇が無味乾燥なものにならなかったのは、例えば「ねえ、人間はうまれつき不公平に作られてる」のように、唐突に誰かの言葉を引用するような台詞を減らし、より自然な会話にしているためか。

一方で、原作では数少ない、熱い言葉だった、ラジオDJの「僕は・君たちが・好きだ」がカットされたのは残念。

あのDJは阿藤快だったそうだが(気づかなかった)、耳障りにまくし立てる感じが、原作イメージとはやや違ったかな。複数個所で台詞を噛んで言い直すのも、録り直せばよかったのに。

低予算の中で高額の使用料を捻出した、リクエスト曲のビーチボーイズの「カリフォルニア・ガールズ」は、さすがに本作では欠かせないものねえ。

なお、ラジオ番組賞品のTシャツのデザインは、原作より洗練。キネ旬で似顔絵イラストを描いてる宮崎裕治の作品と思われる。

時代考証と次作への繋がり

低予算のなかで細かい時代考証は気にならない。元町の協和銀行、阪急西宮スタジアムなんかが懐かしい感じなのだろうか。ビーチボーイズのLPを買いに行くのは日本楽器・神戸元町店かな。うっすらと見覚えがある。

1970年代の神戸の町並みは知らないが、原作の1970年には神戸行きのドリーム号が登場していないことから、数年後の設定ということらしい。駅前に1973年に合併の太陽神戸銀行の看板があったのは、そのためか。

映画の公開時には、原作『風の歌を聴け』の続編的な要素の強い『1973年のピンボール』が出版されている。そう考えると、映画の設定は1973年なのかもしれない。

映画の冒頭には、<僕>の部屋に、ジェイの店を畳んだ際に譲り受けたと思しきピンボール台と、鼠の映画を観るための8ミリ映写機がある。

小指のない<女の子>には小指のある双子の姉がいるが、映画ではその姉が明示的に姿を見せる。それどころか<僕>と寝る。これも次作に繋がるエピソードだ。

◇

<鼠>が撮った8ミリ映画は自分の足下の土を掘ることに挑戦する映画。

これは大森一樹監督のオリジナル部分だが、のちに村上春樹が『ダンス・ダンス・ダンス』の中で、文章を書く作業を「文化的雪かき」と表現するのに、何かインスピレーションを与えていたのかもと考えるのは楽しい。

村上春樹の著作では<鼠>は本作のほか、『1973年のピンボール』、『羊をめぐる冒険』に登場し、鼠三部作と呼ばれるが、映像化はこれのみだ。このメンバーによる三部作を観てみたかった気もする。

『1973年のピンボール』は映画的に映える作品だと思うが、真行寺君江をずっと双子姉妹で出演させるだけの特撮予算が厳しいか。

いずれにしても、大森一樹監督が次に撮るのは、<ネズミ>の巻上公一ではなく、<モニカ>の吉川晃司の三部作であるわけだが。