『ロストケア』

それは殺人か救済か。松ケンと長澤まさみが世に問う、介護家族の絆と呪縛。

公開:2023年 時間:114分

製作国:日本

スタッフ 監督・脚本: 前田哲 脚本: 龍居由佳里 原作: 葉真中顕 『ロスト・ケア』 キャスト 斯波宗典: 松山ケンイチ 大友秀美: 長澤まさみ 椎名幸太: 鈴鹿央士 団元晴: 井上肇 猪口真理子: 峯村リエ 足立由紀: 加藤菜津 梅田美絵: 戸田菜穂 羽村洋子: 坂井真紀 春山登: やす(ずん) 柊誠一郎: 岩谷健司 沢登保志: 梶原善 大友加代: 藤田弓子 斯波正作: 柄本明

勝手に評点:

(悪くはないけど)

コンテンツ

あらすじ

ある早朝、民家で老人と訪問介護センター所長の死体が発見された。死んだ所長が勤める介護センターの介護士・斯波宗典(松山ケンイチ)が犯人として浮上するが、彼は介護家族からも慕われる心優しい青年だった。

検事の大友秀美(長澤まさみ)は、斯波が働く介護センターで老人の死亡率が異様に高いことを突き止める。

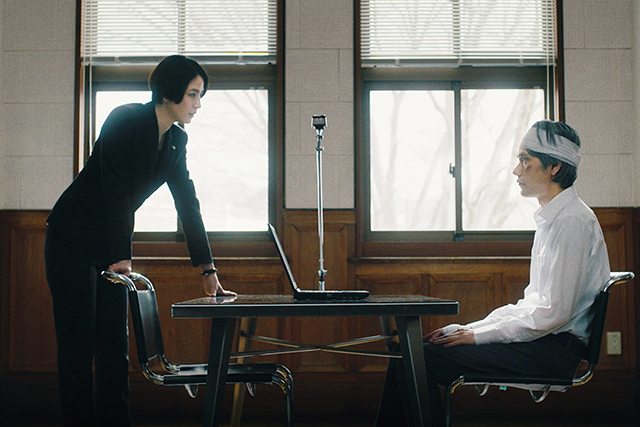

取調室で斯波は多くの老人の命を奪ったことを認めるが、自分がした行為は「殺人」ではなく「救い」であると主張。大友は事件の真相に迫る中で、心を激しく揺さぶられる。

レビュー(まずはネタバレなし)

松山ケンイチと長澤まさみ

『ブタがいた教室』の前田哲監督による「オオカミがいた介護施設」とでもいおうか。「殺人」か「救い」かという、高齢者人口の高まりと介護負担を巡る社会問題に大胆なメスを入れた葉真中顕の原作小説を映画化。

監督とは一緒に10年近くも本作の映画化について議論を重ねてきた松山ケンイチが、主人公の訪問介護職員・斯波宗典を演じる。そして、介護老人の大量殺人の容疑者として浮上した斯波に対峙する検事・大友秀美役には長澤まさみ。

◇

意外なことに初共演だというこの二人は、それを活かして撮影期間中もあえて距離を置き、緊張感のある空気を醸出したという。その甲斐はあった。この二人の対決は圧巻だ。

勿論、対決といっても形勢には大きく差がある。公式サイト情報なのでネタバレ扱いにしないが、斯波はあっさりと介護老人の大量殺人を認める。その数42人。

だが、それは喪失の介護だという。介護負担で壊れそうになっている、国が見捨てた家族たちを、僕が救済してあげたのだ、と。

この国は尊厳死も安楽死も軽視し、延命措置だけが発達していく。殺人は罪だと正論を貫く大友検事。

「大切な家族の絆をあなたに断ち切る権利はないわ」

「なんですか、絆って?その絆で、どれだけ家族が苦しめられているのか」

静かに淡々と、理路整然とした主張を繰り返す斯波。白髪と乾いた肌、その奥にギラリと光る眼。一瞬ニヤリとした顔に『デスノート』(2006、金子修介監督)のエルの面影を見る。

だが、今回松山ケンイチが演じているのは、サイコパスでも優性思想の殺人鬼でもなく、家族のためのロストケアに人生を捧げた男。

残念だった点は二つ

さて、本作はこの二人の実力派俳優のぶつかり合いを堪能する分には満足のいく作品だと思う。

かなりシリアスな社会問題を採り上げながら、軽めの演出で必要以上に重苦しくもない。介護に苦しむ家族(戸田菜穂や坂井真紀)の生活を、直接的な映像表現を避けて見せているのもいい。

◇

だが、私は大きく二点にひっかかりを感じたので、素直には楽しめなかった。ひとつは、原作にあったミステリー要素をはじめから放棄してしまったことだ。

原作未読の方には気にならないかもしれないが、斯波の勤務する介護センターの老人の自宅死亡率が突出しているという手がかりから、犯人逮捕までのプロセスがファスト映画なみの速さで、味気ない。

原作にあった、斯波が犯人と分かるまでの興奮が、本作は皆無に等しく勿体ない。

もう一つの難点は、映画全体が分かりやすさ重視の親切設計すぎることだ。

前田哲監督は『老後の資金がありません!』や『そして、バトンは渡された』、近作の『大名倒産』など、分かりやすい映画が好きな監督なのかもしれない。

いずれも劇場予告だけで観終わった気になれるほど分かりやすい(予告編は監督の仕事ではないが)。

だが、コメディならいざ知らず、本作は内容的にも、家事をしながら観る連ドラのような過剰説明は不要だろう。これらについては次のネタバレの項でもう少し書かせていただきたい。

レビュー(ここからネタバレ)

ここからネタバレしている部分がありますので、未見・未読の方はご留意ください。

原作との違い

まずは葉真中顕の原作との比較。私が原作を読んだのは数か月前なので、若干うろ覚えだが、確か、老人介護ビジネスの補助金が政府から打ち切られ、破綻する大手企業があり、その上位顧客リストを使いオレオレ詐欺で儲ける男というのが出てきたはずだ。

映画では、その人物はまるっと割愛されている。時間の制約からなのだろうが、原作のもつ社会的なメッセージ性がやや希薄になりスケールダウンした感は否めない。

原作では、偽善者のような正義をふりかざし、父を高級介護施設に入れている検事の男を、映画では長澤まさみと藤田弓子と両方女性に設定変更している。これは奏功している。

◇

斯波はかつて、痴呆が進む父(柄本明)の介護に追われ仕事にも就けず、苦渋の決断で生活保護を申請するも「あなたは働けますよねえ。はい、次の方」と市役所でむげに扱われた。

この場面は、『護れなかった者たちへ』(2021、瀬々敬久監督)を思わせる。同作で原作の性別を替え清原果耶を起用したのには無理があったが、本作の長澤まさみ起用には破綻がなく、むしろ男女バランスがいい。

分かり易すぎるのも罪

次に分かりやすさに関してだが、前田哲監督はそれを重視していると長澤まさみも語っている。顕著な例を挙げたい。

斯波が逮捕されるまでのステップ。センター所長(井上肇)が介護老人宅で深夜にともに死亡。近隣の監視カメラが近所を運転中の斯波をとらえており、大友検事が問い詰め偽証がバレて自白。

更にトントン拍子で捜査が進む。勤務先訪問介護センターの老人自宅死亡率の高さや、死亡時刻・曜日の集中から、斯波の余罪が追及される。

助手・椎名(鈴鹿央士)が検事にデータ分析結果を見せて説明するのだが、その内容があまりに分かり易く、小学校低学年の算数の問題のようだ(笑)。これならグラフ化せずとも一目で不自然な集中度合いが分かる。

◇

単純化の犠牲になったか、被害者の生活リズムに合わせて怪しまれない時間帯に、ニコチン注射で殺すという設定は消えてしまったようだ。

そもそも検事がこの手の犯罪捜査をどう進めるものかよく知らないが、助手の椎名(鈴鹿央士)や上司(岩谷健司)、そして使い走りのような刑事(梶原善)、大友検事の周囲のメンバーは、あまりリアリティがあるようには見えなかった。

スタッフ号泣はどうでもいい

42人を殺したと供述する斯波。だが被害者リストより1名多い。この差分ももう少し解明に盛り上げようがありそうだが、それは最初に殺めた父親だとすぐに明かしてしまう。

ミステリー性はないが、その代わりに、柄本明が演じるこの父親を殺めるまでの回想シーンは魅せる。

痴呆症でしだいに自分を失っていく父親が、自分の介護で苦労している息子を見かねて、そして我が子を覚えているうちに、親として死にたいと切に願う気もち。最後にはそれに応えてしまう斯波。このシーンは見応えがあった。

ただ、「スタッフも撮影の板倉陽子も号泣でした」と前田監督が自慢げに語っちゃうのはちょっと興ざめ。現場が泣けばいい映画というものでもないだろう。

それに、柄本明の演技はさすがだが、最期に残した折り鶴を息子が開くと、乱れた字でメッセージが書いてあるのはあざとすぎ(原作にはない)。それも手書き文字だけならまだしも、柄本明朗読ときた。

これは分かり易すぎるくどさ。ユニバーサルデザインの履き違えだ。

絆という名の呪縛

「この社会には、穴が開いているんです。一度落ちたら、そう簡単には這い上がれない」

法律家として綺麗ごとの正論で彼に断罪するしかない大友検事に、斯波は言い放つ。

「そう言えるのは、あなたが絶対に穴に落ちない安全地帯にいるからですよ」

斯波の言葉はずっしりと重たい。観る者の多くは、彼に賛同してしまうだろう。

殺人は殺人だと言い張る検事は、被害者遺族のひとり(坂井真紀)から「(斯波のおかげで)救われました」という声を聞く。彼女は介護から解放され、連れ子で再婚する機会をつかむ。

だが、同じように斯波に同情的だった遺族(戸田菜穂)が、法廷の席で「父さんを返せ!」と彼に罵声を浴びせる。これもまた真実だと思った。救済のための殺人が、簡単に世間に受け容れられてはいけない。

斯波を理想の上司だと慕っていた新人職員(加藤菜津)が絶望して反動で風俗嬢になってしまうのも、極端な話ではないのかもしれない。人の心情は複雑だ。

「検事さんは絆が大切だと言いますが、絆は呪縛でもあるんです」

法廷で斯波はそう語る。

しっくりこない終盤展開

はたして、斯波のやったことの功罪は。それは救済といえるのか。明確には語られないが、判決後に収監されている斯波を大友が訪ねる。

大友検事には、何年も前に母と離婚し疎遠となった父親がいる。映画の冒頭に登場した老人の孤独死現場。そこに大友が呼ばれたのは、検事としてではなく、娘としてだったのだ。

多くのミステリー要素を惜しげなく放棄しながら、なぜか原作にはないこの場面の種明かしを、前田監督はラストまで温存する。

◇

「父は最近、何度も私に連絡してきたけれど、私はいろいろな理由を作って、一度も返事をしなかった」

父の孤独死は避けられたと後悔を口にする大友だが、公判後に被告人に面談して吐露する話でもなかろうと不思議に思って見ていた。

「今更、僕に何の用ですか」

その通りだ。それにしても、この手の面会シーンとなると映画監督はなぜか判で押したように、収監者とガラスに映る面会者の顔を並べたカットにする。収まりはよいが、面白味も新鮮味も、もはやない。

わかりやすさを前面に出した本作で、少女が朗読する本の内容だけは、観ている最中には分からなかった。

『ハチドリのひとしずく いま、私にできること』という南米エクアドルの先住民族の言い伝えを本にしたものらしい。知らなかった。森が火事になったときに、水を一滴ずつ運ぶという行為の尊さを、斯波に重ねているのだろう。

こういう引き出しが、もう少しあったらよかったのに、本作は基本的にオープン収納なのだった。