『帰らない日曜日』

Mothering Sunday

英国のメイドたちが年に一度、里帰りで母に会いに行くマザリング・サンデー。その日に運命は訪れる。

公開:2022 年 時間:104分

製作国:イギリス

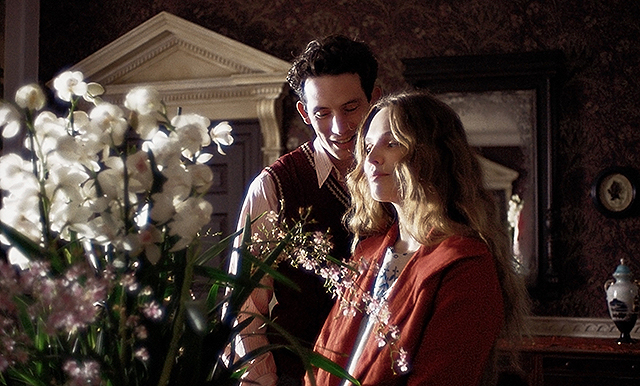

スタッフ 監督: エヴァ・ユッソン 脚本: アリス・バーチ 原作: グレアム・スウィフト 『マザリング・サンデー』 キャスト ジェーン・フェアチャイルド: オデッサ・ヤング (老年期) グレンダ・ジャクソン ポール・シェリンガム: ジョシュ・オコナー ゴッドフリー・ニヴン:コリン・ファース クレア・ニヴン:オリヴィア・コールマン エマ・ホブデイ: エマ・ダーシー ドナルド: ショペ・ディリス ミリー: パッツィ・フェラン エセル: チャーリー・オスカー

勝手に評点:

(悪くはないけど)

コンテンツ

あらすじ

1924年、初夏のように暖かな三月の日曜日。その日は、イギリス中のメイドが年に一度の里帰りを許される〈母の日〉。だが、ニヴン家で働く孤児院育ちのジェーン(オデッサ・ヤング)に帰る家はなかった。

そんな彼女のもとへ、秘密の関係を続ける近隣のシェリンガム家の跡継ぎであるポール(ジョシュ・オコナー)から、誘いが舞い込む。

幼馴染のエマ(エマ・ダーシー)との結婚を控えるポールは、前祝いの昼食会への遅刻を決め込み、邸の寝室でジェーンと愛し合う。

やがてポールは昼食会へと向かい、ジェーンは一人、広大な無人の邸を一糸まとわぬ姿で探索する。だが、ニヴン家に戻ったジェーンを、思わぬ知らせが待っていた。

レビュー(まずはネタバレなし)

カズオは関係ないっしょ

『最後の注文』でブッカー賞を獲った英国人作家グレアム・スウィフトの『マザリング・サンデー』の映画化。監督はエヴァ・ユッソン。前作『バハールの涙』は是枝の『万引き家族』と同年のカンヌに出品されている。

◇

マザリング・サンデーとは英国のメイドたちに許された年に一度の里帰りの日のことをいうらしい。母の日ともちょっと違う。

そのままのタイトルでは日本では意味不明なので、『帰らない日曜日』という邦題はなかなかいい。何せ、その日に実家には帰らない、主人公のメイドの物語なのだから。

ただ、邦題は良かったが、宣伝コピーがいただけない。「カズオ・イシグロ絶賛の原作を映画化」だよ。

これはさすがに、ろくに名前も出していない原作者のスウィフトに失礼では? そりゃ、ブッカー賞よりノーベル文学賞の方が、日本では馴染みがあるのは分かるけど…。

裸でじゃれあう二人

さて本作の舞台は1924年3月の英国。主人公のジェーン・フェアチャイルド(オデッサ・ヤング)はニヴン夫妻(コリン・ファースとオリヴィア・コールマン)の屋敷に仕えるメイドである。

マザリング・サンデー当日、同僚のミリー(パッツィ・フェラン)は汽車に乗って実家に向かうが、孤児院育ちのジェーンは会うべき母がいない。

だが、彼女にはもっと甘く危険な計画があった。二ヴン夫妻が親密にしているシェリンガム家の跡継ぎポール(ジョシュ・オコナー)と密会しようというのだ。それも両親の留守中の彼の屋敷で。

ジェーンとポールが大きな屋敷の中で裸でじゃれあい、濃厚な愛の営み。

どちらかというと、ジェーンの裸身よりも、ブラブラさせているポール(これは名前です)の下半身の方が目立つような気がするのだが、女性監督ゆえか。まあ、ピントは一応ずらしているのだが、わざわざフレームインさせているな、絶対。

◇

とはいえ、原作の表現はもっと露骨であり、映画の方が性描写は上品だ。シーツの染みやオランダ帽(ペッサリーのこと?)は登場するが、表面的な台詞のやりとりだけで、原作にある二人の親密な関係が伝わったかは微妙なところ。

そして男女のことが終わると、ポールはすぐに出かける。

彼の両親は二ヴン夫妻とともに、彼の婚約者であるエマ・ホブデイ(エマ・ダーシー)と食事会の最中であり、ポールも当然そこに行かなければならない。だが、彼はわざと遅刻して、大胆にもこうして自宅でメイドと寝ているのだ。

裸で屋敷を彷徨うメイド

本作は不倫の愛憎のドラマではない。ジェーンはポールに愛情を感じてはいるが、結婚したらもう会えない覚悟はある。束の間の悦びに浸っているのだ。ひとり、誰もいない彼の屋敷の中を全裸で徘徊するジェーン。

一方のポールもただの女好きな放蕩息子というわけではない。彼の二人の兄、そして二ヴン家の二人の息子はみな、戦争に出兵し、命を落としている。両夫婦にとって、唯一残った男子のポールは期待の星だが、その政略結婚の相手がエマなのだ。

しかも彼女は、かつて二ヴン家の息子とつきあっていた。ポールもエマも、好き合って結婚するのではない。だから、ポールにとって、気楽に何でも話せるジェーンは大切な存在なのだった。

◇

そして、幸福をかみしめながら自転車で二ヴン家に戻ってきたジェーンを、ある知らせが待ち受けていた。

レビュー(ここからネタバレ)

ここからネタバレしている部分がありますので、未見・未読の方はご留意願います。

青天の霹靂

さて、この知らせというのは、悲報である。家の前でジェーンを待っていた二ヴン氏が、ポールが交通事故で亡くなったという。

幸福のあとに突然の喪失感。その伝え方があまりに静かで淡泊なのは物足りないが、これは原作でも同様だ。

このショッキングな知らせから、いよいよドラマがどう展開していくのか気になるところだが、不思議なことに、ここから先に話はほとんど進まない。

いや厳密には時代を越えて話は進むが、ポールの死については、これ以上ほとんど扱われないのだ。

ポールのいた屋敷に遺書などが残されていないか、二ヴンが彼の屋敷を検証する流れとなり、いつジェーンとの密会が発覚するのかヒヤヒヤする展開なのかと思った。

だが、「手紙などはどこにもありませんでした」と、ポールの家に仕えるメイドのエセル(チャーリー・オスカー)がきっぱりと答える。

エセルはしみのついたシーツを始末したはずなのに、ポールの名誉のために何も語らない。その辺の心理描写は、映画では原作ほどに表現できていない。

◇

些細な話だが、公式サイトに掲載された人物相関図では、戦死した四人の息子たちと同様にエセルまで顔のないシルエット扱いになっている。これでは彼女まで死んだように見える。ちゃんとエセルの顔写真くらい載せてほしいものだ。

その後の人生の描き方がなあ

正直にいうと、私は原作の良さが理解できなかった。悲報を聞くあたりまでは興味深く読んだが、そこから作家になるジェーンが、70歳、80歳、90歳とインタビューを受ける形式になっていく流れにうまくのれない。

これがもっと超長編で、この一日の出来事のほか多くの人生のドラマが描かれていればまだバランスも良いが、ポールが死んだ日以降は、結婚後の人生と数行の人生後半のインタビューの挿入だけという斬新なスタイルで、あまり機能しているとは思えなかった。

その印象は、映画でも同じだ。1948年に、作家になりたてのジェーンと黒人男性のドナルド(ショペ・ディリス)との出会いと恋愛を描いている。だが、彼はあっという間に脳腫瘍で亡くなる。実にチグハグなバランスだ。

ついでにいうと、原作ではこのドナルドはポールと見た目が似ている設定だったはずなのに、映画では時代先取りで人種の壁を軽々と超えてしまった。

◇

「私の愛する男たちは、私に傑作を書かせるために死んでいくわ」

そしてラストは1980年代まで進み、高齢になったジェーン(グレンダ・ジャクソン)がまた一つなにか著作で受賞する。

コンラッドはどこに行った?

「あなたは生まれた時にすべてを失っているから、何も失うものがない。これから手にいれるだけよ」

かつて二人の息子を戦争で失った二ヴン夫人がジェーンにそう語った。私には書くしかない。だから彼女は書く人生を選んだ。

それは分からなくはないのだけれど、やはり私はとってつけたようなラストも、ドナルドとの愛のエピソードも、映画の中でうまく消化できているとは思えない。

それに、原作ではあんなにコンラッドに魅了されていたジェーンが、なんとヴァージニア・ウルフ推し?

◇

「ファンダンゴの四本目の脚は私のものよ」

ラストで笑顔のジェーンは、多くの男たちが戦死し、ポールが事故死し、ドナルドが病死するなか、ひとりで執筆を続け女流作家として成功を収める。そこがどうも共感できない、というか釈然としない。

ただ、映像は美しい。いかにもスノッブな英国映画の雰囲気。でも、同じメイドでもカズオ・イシグロの『日の名残り』とは違う世界なのだ。