『エルヴィス』

Elvis

エルヴィス・プレスリーの栄光と苦悩を、彼の理解者でありながら彼を搾取してきた悪徳マネージャーを通して描き出す。

公開:2022 年 時間:159分

製作国:アメリカ

スタッフ

監督・脚本: バズ・ラーマン

キャスト

エルヴィス・プレスリー:

オースティン・バトラー

トム・パーカー大佐: トム・ハンクス

プリシラ・プレスリー:

オリヴィア・デヨング

ジェリー・シリング:

ルーク・ブレイシー

B.B.キング: ケルヴィン・ハリソンJr

グラディス・プレスリー:

ヘレン・トンプソン

ヴァーノン・プレスリー:

リチャード・ロクスバーグ

スティーヴ・ビンダー:

デイカー・モンゴメリー

ジミー・ロジャーズ・スノウ:

コディ・スミット=マクフィー

ハンク・スノウ︰ デビッド・ウェナム

勝手に評点:

(一見の価値はあり)

コンテンツ

あらすじ

多くのアーティストたちに影響を与え、「世界で最も売れたソロアーティスト」としてギネス認定もされているエルヴィス・プレスリー。

腰を小刻みに揺らし、つま先立ちする独特でセクシーなダンスを交えたパフォーマンスでロックを熱唱するエルヴィス(オースティン・バトラー)の姿に、女性客を中心とした若者たちは興奮し、小さなライブハウスから始まった熱狂はたちまち全米に広がっていった。

しかし、瞬く間にスターとなった一方で、保守的な価値観しか受け入れられなかった時代に、ブラックカルチャーを取り入れたパフォーマンスは世間から非難を浴びてしまう。

やがて故郷メンフィスのラスウッド・パークスタジアムでライブを行うことになったエルヴィスだったが、会場は警察に監視され、強欲なマネージャーのトム・パーカー大佐(トム・ハンクス)は、逮捕を恐れて過激なパフォーマンスを阻止しようとする。

それでも自分の心に素直に従ったエルヴィスのライブはさらなる熱狂を生み、語り継がれるライブのひとつとなるが…。

レビュー(まずはネタバレなし)

ただの伝記映画ではない

エルヴィス・プレスリー。当然名前と顔と曲は思い浮かぶが、どこまで知っているかとなると、さしたる知識はない。なにせ、親の世代が夢中になったロックスターだ。

なので本作も当初はあまり関心を抱かなかった。エルヴィス本人の出演作は多いが、人気に便乗しただけの駄作ばかりの印象がぬぐえないからかもしれない。

◇

ところが、本作は予告編から相当気合が入っている。ただのスターの伝記映画ではなさそうだ。

謎の死を遂げた若きスーパースター。誰がレジェンドを殺したのか。まるでミステリーかのような謳い文句。ってことは、ノン・フィクションではないのか。いったい、どんな映画なのだろう。

青の時代のはじまり

小さなライブハウスで、ステージで歌い出すのに緊張で震えていた無名のミュージシャンから、世界のロックスターの頂点に立つまでに成長するエルヴィス・プレスリー(オースティン・バトラー)。

そして彼の才能に誰よりも早く気づき、次々と仕事の場を拡大させていく、正体不明の強欲なプロモーターのトム・パーカー大佐(トム・ハンクス)。

本作は二人の不思議な関係を描いた作品だ。エルヴィスに悪徳マネージャーのパーカー大佐が付いていたことは世間的にはよく知られた話らしい。私は初耳だったが、この知識はあった方が、話の理解がしやすい。

史実に基づくストーリーであるが、けしてそれに囚われて、説明的な内容で慌ただしく進む映画ではない。

監督のバズ・ラーマンといえば、『ダンシング・ヒーロー』(1992)、『ロミオ+ジュリエット』(1996)、『ムーラン・ルージュ』(2001)の<レッド・カーテン三部作>で知られる。

だが、本作では意識的にそこから離れ、現実的なスタイルを貫いたという。いわば<青の時代>の始まりだそうだ。

歓声をあげて、熱狂しろ

いくらリアルとはいっても、相手はエルヴィスだ。ステージでは夢のような煌びやかで熱狂的な世界が繰り広げられる。

最初のステージ。しっとり静かに歌い始める、リーゼントに女性のようなメイクをした若者に、客席の男からヤジが飛ぶ。だが、そこから曲調が変わり、歌も振付も一転する。

腰を小刻みに揺らし、つま先立ちする独特なスタイルで歌うスターの誕生だ。そのセクシーさに、それまで客席で静かに聴いていた女性たちが(年齢を問わず)つい立ち上がり、興奮して黄色い声で叫び出す。新しい時代が幕を開けた。

エルヴィスは父ヴァーノン(リチャード・ロクスバーグ)が不渡小切手で服役したことで貧しい幼少時代を過ごす。メンフィスは貧しい黒人の労働者階級が多く、そのような環境の中でエルヴィスは黒人の音楽を聴いて育った。

こうして彼の音楽は人種の壁を越えて融合し、腰を振りながらではないと歌えないという独特なスタイルとともに、彼の人気を決定づけるものとなる。

キャスティングについて

保守派への影響を恐れた政治家は、ステージで下半身を動かしたら彼を即逮捕する態勢までつくるほど警戒した。

「ハートブレイク・ホテル」「ハウンド・ドッグ」「監獄ロック」など、ファンでなくても知っているメジャーなナンバーの数々が、彼のダンスとともに披露される。

最近の音楽映画では『リスペクト』のアレサ・フランクリンのように、ライブのように一曲しっかり聴かせる映画もあるが、本作はそうではない。どちらかといえば、『ボヘミアン・ラプソディ』のノリに近いか。

◇

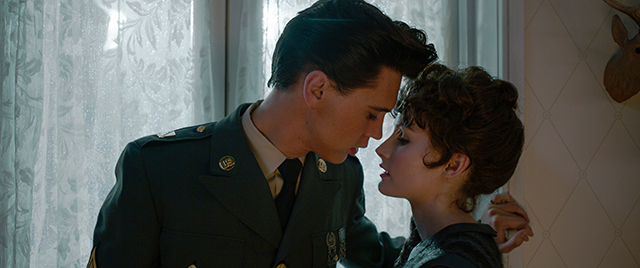

『ボヘミアン・ラプソディ』で独自路線でフレディ・マーキュリーを演じたラミ・マレックに比べると、本作でエルヴィスを演じたオースティン・バトラーは、かなり見た目では、いい線行ってる。

本物に雰囲気が似ているというのも勿論あるが、彼のずぶ濡れの犬っころみたいな瞳と、ナイーブさとセックスアピールのバランスがいい。

彼の抜擢で、本作は輝いた。オースティン・バトラー。『DUNE』(ドゥニ・ヴィルヌーブ監督)の続編では、かつてスティングが演じたフェイド・ラウサ役を演じる。イケメン封印だったけど。

◇

さて、本作においてはヒーローのエルヴィスの執事役のようであり、実はヴィランであるトム・パーカー大佐にトム・ハンクス。善人代表みたいな名優だ。

日本では、西田敏行や小日向文世をはじめ、基本善人タイプの俳優が時おり正体不明の役を怪演するが、トム・ハンクスでそういう前例があまり思い出せない。『レディ・キラーズ』(コーエン兄弟監督)では殺人を企む教授だったけど、あれはコメディだし。

そんな彼が、今回は悪徳マネージャーを演じるものだから、どうしても根はいいヤツに見えてしまう。これは、意図したものか、弊害なのか。いずれにしても、彼をこの役に据えたことで、解釈の幅が広がった。

エルヴィスはただのギークか

序盤、怪しげな興行師のパーカー大佐が、地方巡業の遊園地で寂しそうに佇む若者をみつけ、彼を観覧車に誘い、自分と仕事をしないかと口説く。

ここから、一心同体の二人の快進撃が始まるわけだが、がめついパーカーの口車にのって、奴隷のように働かされることになるエルヴィス。悪魔に魂を売り渡した瞬間なのかもしれない。

◇

この場末の遊園地のフリークショーや鏡の部屋といった舞台設定は、まるで『ナイトメア・アリ―』(ギレルモ・デル・トロ監督)の世界そのものだ。エルヴィスとパーカーが会話をする背景には、獣人と書かれたポスターがみえる。

そうか、本作のエルヴィスも『ナイトメア・アリ―』の主人公と同様に、自分の気づかぬうちに、興行師にギークとして飼い慣らされていく物語なのだ。

レビュー(ここからネタバレ)

ここからネタバレしている部分がありますので、未見の方はご留意願います。

誰がレジェンドを殺したのか

エルヴィスを殺したのは誰か。分かりやすい答えでいえば、パーカー大佐ということになるか。

パーカーはアメリカへの密入国者でパスポートを持たない。再入国不可となるのを恐れ、海外遠征を熱望するエルヴィスをあの手この手で改心させ、米国内に留まらせる。

大スターのエルヴィスが、ハワイからの衛星生中継でのコンサート配信を除き海外で活動していないのは、そのせいなのだ。

専属契約で5年間、ラスヴェガスの巨大ホテルのステージにエルヴィスを縛り付けることでパーカー大佐は巨万の富を得る。そんな背景を知らず、エルヴィスはマンネリ化したステージを繰り返し、ドラッグ漬けとなっていく。

死のきっかけを作ったのはパーカー大佐だとしても、熱烈な大勢の女性ファンの愛を求め、そしてそのために自分を追い込んでいったエルヴィスは、ファンのために生き、ファンに殺されたといえる。

異常な忙しさで心身ともに疲弊し、妻のプリシラ(オリヴィア・デヨング)からも別居を言い渡される。愛し合っていながら別れる羽目になる二人。俺が50歳になったら、また一緒に暮らせないか。

だが、彼は42歳で人生を全うする。

若い頃にビールストリートを闊歩し、黒人社会に溶け込み、その音楽性の豊かさに感化された白人の若者が、腰フリダンスとともに、全世界をその歌と踊りで魅了する。

エルヴィスのスター人生に、こんな人種問題への挑戦と、悪徳商人との奴隷契約という、光と影があったことを本作で初めて知った。力作だったと思う。バズ・ラーマン監督の<青の時代>の到来を歓迎したい。