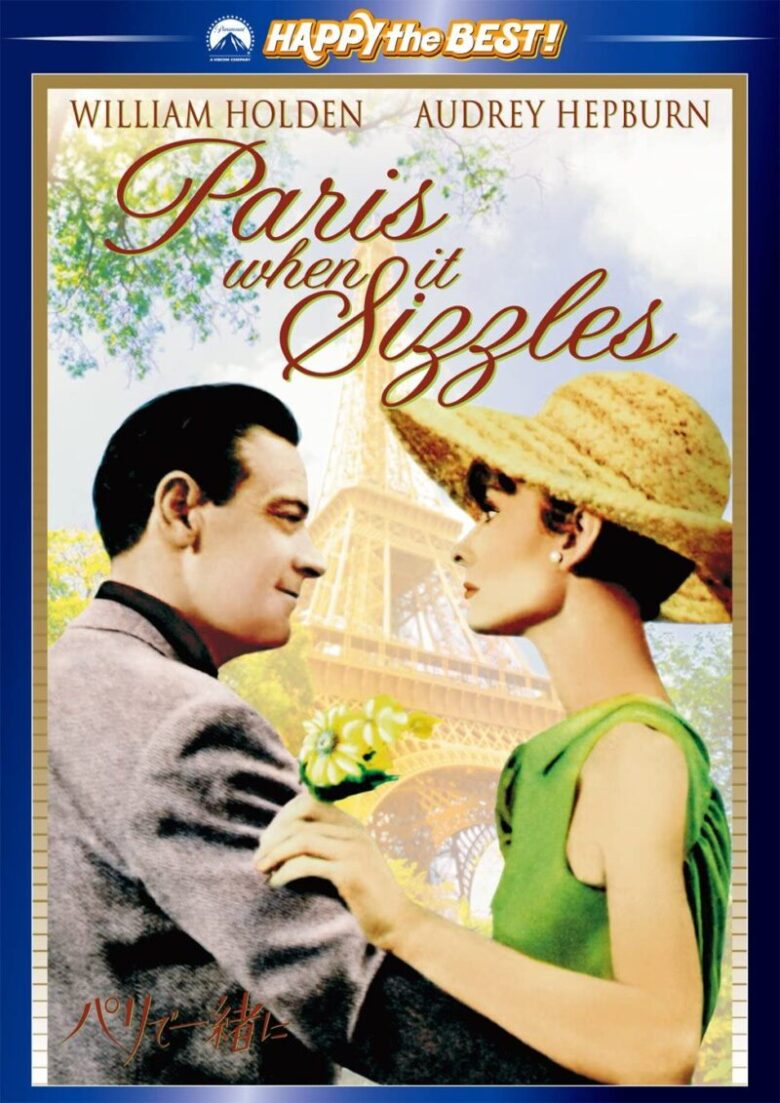

『パリで一緒に』

Paris When It Sizzles

オードリー・ヘプバーンとウィリアム・ホールデンの巴里祭を舞台にした能天気なロマンティック・コメディ。

公開:1964 年 時間:110分

製作国:アメリカ

スタッフ

監督: リチャード・クワイン

脚本: ジョージ・アクセルロッド

原作: ジュリアン・デュヴィヴィエ

アンリ・ジャンソン

キャスト

ガブリエル・シンプソン/ギャビー:

オードリー・ヘプバーン

リチャード・ベンソン/リック:

ウィリアム・ホールデン

アレグザンダー・マイヤハイム:

ノエル・カワード

ジレー警視: グレゴワール・アスラン

フィリップ: トニー・カーティス

勝手に評点:

(悪くはないけど)

コンテンツ

あらすじ

著名な脚本家であるリチャード・ベンソン(ウィリアム・ホールデン)は、プロデューサーのマイヤハイム(ノエル・カワード)からの依頼を受け、映画『エッフェル塔を盗んだ娘』の脚本に取り組んでいる。とはいえ、決まっているのはタイトルだけで、パリのホテルに滞在しながら遊び呆ける毎日。

締切まであと二日となったある日、タイピストのガブリエル・シンプソン(オードリー・ヘプバーン)がホテルの部屋にやってくる。ガブリエルは脚本が1ページもできていないことに驚く。

リチャードはようやく脚本の執筆にとりかかり、ガブリエルをモデルにしてギャビーというキャラを立ち上げ、自分をモデルにした嘘つきで泥棒のリックの、巴里祭を舞台にしたラブ・ストーリーを描き始める。

今更レビュー(ネタバレあり)

飛んで火にいる夏の巴里

オードリー・ヘプバーンが、『麗しのサブリナ』でも一緒だったウィリアム・ホールデンとの共演で撮ったロマコメ。

監督は『逢う時はいつも他人』のリチャード・クワイン。元ネタは1952年のフランスの映画『アンリエットの巴里祭』。

売れっ子だが遊び呆けるばかりの脚本家が、彼の脚本のタイピストとしてやってきた女性にインスパイアされて、二人を主人公に仕立てて巴里祭を楽しむ一組のカップルの話を仕上げるストーリー。

◇

ウィリアム・ホールデンが演じる人気脚本家のリチャード・ベンソンの自信過剰なキャラ設定が暑苦しい。ろくに仕事もせずに飲んだくれて、女にもモテる。

ホテルのバルコニーで仕事もせずに日光浴する彼は、上半身裸で登場し、厚い胸板に豊富な胸毛と腕毛の密生具合が、時代を感じさせる。

ウィリアム・ホールデンといい、ジェームズ・ボンドのショーン・コネリーといい、厚い胸板と濃い体毛は、マッチョな男の必須アイテムだったのだよ。

◇

そこに登場するタイピストがオードリー・ヘプバーン扮する可憐な妖精・ガブリエル・シンプソン。何日間か缶詰仕事になるのを覚悟で、飼っている鳥かご持参なのがユニークだ。

こんな肉食系の男の部屋に、オードリーが数日間住み込みで密着仕事に付き合うなどという設定は、今ならBPOが倫理的に黙っていないような内容だが、当時は当たり前のように恋愛に繋がっていく。

楽しむべき点はたった一つ

リチャード・ベンソンの書く脚本は、男が盗賊だったり女が警察のスパイだったりと、コロコロと設定が変わっていく。

はじめは真面目に観ていたが、途中からはドラキュラが出てきたり、馬に乗ってのチェイスになったりと、何でもありの状態になっていき、付き合いきれなくなっていく。ロマンティック・コメディとしての面白味はイマイチ。

◇

だが、ずばぬけて面白い点がひとつだけある。

リチャードが書いているのは、『エッフェル塔を盗んだ娘』という作品の脚本だが、アイデアを思いつき口にすると、劇中映画のシーンとなって現れる。

例えば、「エッフェル塔にズームインすると女が立っている」と言うと、そのシーンが出てくるといった具合に。

「いや、エッフェル塔はやめだ、サクレクールにしよう、グランパレにしよう」と気が変わるたびに映像が変わるところまでは想定内だが、だんだんエスカレートしてくる。

「そこにやってきた一台のベンツ。いや、ベンツやめてベントレー」

ここで車が変わる。

「降りてくるのはマレーネ・ディートリヒだ。かかる曲はそうだな、シナトラだ」

いずれも本物がカメオ出演したり歌ったり。何とも贅沢なものである。

トニー・カーティス似の恋人役に、本人を出演させる発想は、その後にソダーバーグ監督が『オーシャンズ12』でジュリア・ロバーツに本人(女優)に変装する役をやらせたアイデアの原型かもしれない。

劇中映画の想像のなかで、リチャードが演じるリックが米国の諜報部員で敵に追われている設定になる。

気がつけば周囲は敵のスパイだか警察に囲まれていて、二人が逃げると町中からトレンチコート姿で銃を構えた男たちがわんさか現れて追いかけてくる。

それを見て、やめたやめたとシーンの逆再生でアイデア修正となるのだが、この同じ格好の男が大量発生する不気味な光景は、のちの『マトリックス・リローデッド』に影響を与えていたりして。

エッフェル塔を盗んだ娘を盗む

途中、脚本のアイデアに行き詰ったリチャードはプロデューサーのマイヤハイム(ノエル・カワード)に仕事のキャンセルを伝えようとするが、寝室から鳥かごを取りに現れたガブリエルに優しい言葉をかけられ、気を取り直す。

隣室から青いネグリジェ姿で現れたオードリーはチャーミングだが、恋人でもない男を相手に無警戒すぎる。

◇

翌朝、徹夜仕事をしたリチャードがフレッド・アステアの歌うレコードに合わせてガブリエルとダンスを踊り、筋書きを伝える。

せっかくの盛り上がりだが、「ミュージカルじゃないんだ」とレコードを止めてしまうのは興ざめ。

最終的に劇中映画で、リックは公開前の映画『エッフェル塔を盗んだ娘』のフィルムを盗み出して大金をせしめようとする大盗賊となり、警察の手先としてリックの動向を探るギャビーの犯罪と恋の駆け引きが展開される。

◇

そこにジレー警視(グレゴワール・アスラン)や端役扱いの新米刑事フィリップ(トニー・カーティス)の追跡が加わる。

この活劇の展開は、熱烈なオードリーファンを除けば、峰不二子や銭形警部とからむ上質な盗賊活劇を見慣れた日本人にとって、さほど観るべきものはない。

ただ、クレジットにも出ていない、刑事C扱いだったトニー・カーティスが、終盤で活躍しだすのはわりと面白い。

彼の役名のフィリップを、リックが何度もモーリスと言い間違えるのだが、久方ぶりに観直すと、タバコの会社フィリップ・モリスからくるジョークだったのかと気づく。日本市場には80年代に進出だから、公開当時は分からなかっただろう。

灼熱の夏には巴里祭でバカ騒ぎだ

結局、劇中映画でリックは、伏兵のフィリップの銃弾を受けて、逃亡直前のオルリー空港で死んでしまう。60年代までは国際空港といっても、実に簡素な造りなのだと新鮮な驚き。

劇中映画では恋人が死んでしまうが、ハリウッドのロマコメに悲しい結末があるはずもなく、現実社会のリチャードとガブリエルは、巴里祭のエッフェル塔の下、噴水の中で激しく抱き合って結ばれる。Kiss…Fade out. The end.

◇

ところで、パリの街中でバカ騒ぎしている7月14日のイベントを巴里祭というのは日本だけで、本作でも<Bastille day>と言っている。バスティーユ襲撃の歴史を重視して、英語圏ではそう呼ぶようだ。

Paris When It Sizzles. ジュージュー肉が焼けるような暑さの真夏には、パリでバカ騒ぎしようぜ。原題はそんな意味合いなのだろうか。

◇

ウィリアム・ホールデンは10年も前になる『麗しのサブリナ』でオードリーと共演時に噂になっている。

だが、本作撮影時のホールデンはアルコール依存症もひどくなっており、おまけに多くの女優たちと浮名を流し別居中の妻もいる身でも、オードリーに迫ってきたとか。

『スージー・ウォンの世界』でも彼と組んだリチャード・クワイン監督だったが、本作の撮影は苦労が絶えなかったようだ。

諸般の事情で撮影監督を名門ルノワール一族のクロード・ルノワールから、『麗しのサブリナ』のチャールズ・ラング・ジュニアに交代させたことも、フランス人スタッフとの軋轢を呼んでしまう。

そんなゴタゴタが、映画の出来にも影響を与えてしまったのかもしれない。