『大病人』

もしも伊丹十三監督が『生きる』を撮ったらこうなりそうな、ちょっと不謹慎なコメディ。

公開:1993 年 時間:116分

製作国:日本

スタッフ 監督・脚本: 伊丹十三 キャスト 向井武平: 三國連太郎 向井万里子: 宮本信子 緒方洪一郎: 津川雅彦 看護婦: 木内みどり 神島彩: 高瀬春奈 小道具係: 熊谷真実 プロデューサー: 田中明夫 入院患者: 三谷昇 瀕死の患者: 高橋長英

勝手に評点:

(悪くはないけど)

コンテンツ

あらすじ

癌で余命いくばくもない指揮者が最後のコンサートに挑むという映画を、向井武平(三國連太郎)は監督・主演していた。

しかし、撮影中に倒れて入院。やがて自身も同じ病に冒されているのではないかと疑い出す。

癌の患者と、癌と闘う医師(津川雅彦)。人格同士の激しいぶつかり合いはどのような結末を迎えるのか。

今更レビュー(ネタバレあり)

病院で死なぬということ

伊丹十三監督作品のレビューの最後を飾るのが本作となった。けして遺作ではないのだが、偶然にせよ見納めに相応しい作品だったように思う。

三國連太郎演じる老齢の人気俳優が、宣告こそされないが薄々自分は胃ガンではないかと気づき、妻や医師と向き合いながら、残り少ない人生をどう生きていくかを探っていくドラマ。

こう書くとシリアスで重苦しい作品に思えるが、実際は従来の伊丹作品の流れを汲むエンタメ作品だ。

死生観を題材にしたのは、前作『ミンボーの女』の内容のせいで暴力団の襲撃を受けたことが少なからず影響しているのか。そして本作の次には、今までとは全く異なる落ち着いた家族ドラマ『静かな生活』を撮っている。

本作は公開時に観ておらず今回が初見だった。原作とは随分違うなと感じたのだが、そもそもクレジットのどこにも原作という文字が出てこない。

そう思ったら、山崎章郎医師のベストセラー『病院で死ぬということ』と勘違いしていた。

伊丹十三監督も同著に触発されたらしいが、この原作は市川準監督が同じ1993年に映画化しているのだ。何とも紛らわしい。当時は、日本中でこの病院ものが流行っていたのだろうか。疑わしいものだ。

実際のところは知らないが、本作はヒットを連発した伊丹監督作品の中では、観客動員が厳しい作品だったのではないかと想像する。

題材的にもそうだし、宮本信子が主人公の妻役で出演しているとはいえ、<〇〇の女>シリーズに比べれば、そのインパクトは弱い。

結局、本作と続く『静かな生活』ではスマッシュヒットにはならず、『スーパーの女』でやっと回復基調になったといったところか。

襲撃事件で護衛をされた自身の経験から生まれた『マルタイの女』が、遺作になってしまったのは皮肉な結果だが、存命ならもっと多くの作品で我々を魅了してくれたに違いなく、日本映画界の失った才能の大きさを改めて感じる。

伊丹版『生きる』

本作は冒頭、病室で激しく咳き込む主人公(三國連太郎)が、看取っている妻(高瀬春奈)と愛を語らうシーンから入る。

夫を看取っていたら妻もガンだったというメロドラマ展開はさすがにベタすぎて、「これは萎えるわ」と途方に暮れていたら、どうやらそれは映画の撮影。

つまり、三國連太郎扮する向井武平は大物俳優で映画監督、そして高瀬春奈は共演女優で愛人なのだ。おお、いかにも伊丹作品らしい、好き勝手にやりたい放題で生きるおっさんたちの世界。

◇

そして家に帰れば離婚直前の険悪な雰囲気で妻・万里子(宮本信子)が登場。

酒好きで胃薬を常用している向井は、腹上死こそしなかったが愛人といる時に体調に異変を感じ、妻の旧友だという外科医・緒方(津川雅彦)の病院を訪ねる。

そこから先の展開は、『白い巨塔』をはじめ数多ある病院ドラマにある典型パターンなので、ほぼ誰もが思う通り。ガンの告知はしないが、本人は薄々察知するというやつだ。

◇

病院の待合にいる常連が、「胃潰瘍と言われたら、まず間違いないな」と脅かされた通りになっていく展開は、黒澤明監督の『生きる』のまるパクリだが、これはオマージュなのだろうな。

だって、残り少ない人生をどう生きるかを考える終盤だって、伊丹版『生きる』みたいなものだし。

笑っていいのか、これ

本作はどちらかというと、私には相性が悪かった。苦手な点がいくつかある。

三國連太郎が演じる主人公の向井は、我儘な暴走老人だ。映画界においては大物のようだが、暴飲暴食のヘビースモーカーで、古いポルシェを乗り回し、女とみれば誰彼ともなく口説きまくるタイプ。

病気で入院しても緒方医師(津川雅彦)や看護婦(木内みどり)に対して高圧的で、「手術で絶対治るんだろうな。失敗したら金返せ」と凄んだり、離婚直前の妻に欲情して襲いかかったり。

こんな憎たらしい輩は、痛い目に遭えばうさが晴れるところだが、末期のガンで余命いくばくもないとなると、ちょっと事情が違う。いつもの<〇〇の女>なら笑い飛ばせるシーンでも、本作では不謹慎に感じてしまう。

ブラックなジョーク満載だったり、深刻な場面にアフロキューバン調な曲が流れたり、監督は笑かす気十分のようだが、どうもそこまで乗り切れない。そうこうするうちに、病状は進んでいく。

◇

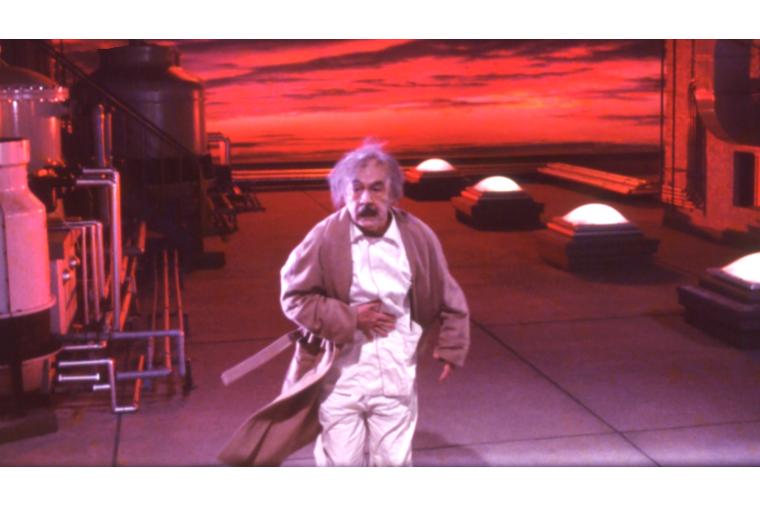

途中、ついに緒方医師が口を滑らせて末期ガンだと知った向井は、絶望して自殺を図る。どうにか一命を取り留めるが、臨死体験を味わうシーンにデジタル合成が使われる。

今見れば粗末なものだが、日本映画としては初のデジタル合成ということらしい。その先駆的な取り組みを評価するか、違和感を覚えるかは、観るひとによるところが大きい。

夕空をとぶ三國連太郎に、大林宣彦監督の『あの、夏の日 とんでろ じいちゃん』のフライング小林桂樹に比肩する衝撃を受けた。本作の合成は「白組」の仕事というから、大林作品が思い浮かんだのは自然な流れか。

死を前にした向井は、延命治療を進める緒方に、「延命措置したってせいぜい一か月だろう?やりたいことをやり遂げさせて、安らかに死なせろ」と言う。

医師にとって治療を断念することは敗北ではなく、死ぬまでいちばん良く生かす方策なのだと考えろ。この、終末医療の考え方は、当時は今よりももっと斬新なメッセージだったのではないか。

ラストダンスは私に

これまで散々憎まれ口を叩いてきた向井が、臨死体験を経て、緒方と心を通じ合わせるこのシーンは、本作の白眉であり、これまでの向井の不遜なキャラを曲げることなく、両者が和解に至るところはいい。

その結果、向井が成し遂げたいのは、映画のクライマックスシーンを撮りきることだ。

その流れ自体は悪くないのだが、ここで彼が撮るのが、オーケストラの演奏と僧侶たちの読経が混然一体になる、黛敏郎作曲のカンタータ『般若心経』の朗唱演奏なのである。

まるでカラオケの映像のように、読みがな付きで般若心経の字幕が出て、それが演奏とともに歌われる。アイデアは面白い。だが、これをしばらく見せられる者は、まるで宗教映画で洗脳されているような気分になる。

いや、苦しみから解放してくれるありがたい経典であることは承知しているが、映画に取り込むことにはやや抵抗がある。

でも面白いことに、本作は拒絶反応を抱えたまま終わるのかと思いきや、冒頭の<365>からカウントダウンしてきた向井の余命がついに<1>となり、最期の日を迎えたシーンがほんわか温かく、思いのほか胸に残る。

離婚するはずだった妻(宮本信子)とは、まさに「ラストダンスは私に」のような復縁、そして看護婦(木内みどり)の献身ぶりも良かった。『お葬式』以来、愛人役といえばこの女優の高瀬春奈もひっそりと見守っている。

◇

映画のスタッフをはじめ、大勢が病床の向井を取り囲む。まだ死なないでと祈りながらも、ご臨終を待っているような不思議な間の悪さ。

そこに向井が軽口を叩いて場を和ます。けして感動的な台詞を残すわけでもないが、この死に際の親しい空気がとても優しくて良い。

かつて『お葬式』で山崎努が「俺は桜の花が舞う春に死ぬことにしよう」と呟いたが、本作はまさにそんなのどかな雰囲気で幕を閉じる。

観た順番のせいでもあるが、私の脳は勝手に本作を伊丹監督の遺作として記憶してしまいそうだ。

「また、会えるさ」