『気狂いピエロ』

Pierrot Le Fou

2022年9月に逝去したジャン=リュック・ゴダールに哀悼。今や、口にするのが憚られる邦題になってしまったが。

公開:1965 年 時間:110分

製作国:フランス

スタッフ

監督・脚本:ジャン=リュック・ゴダール

撮影: ラウール・クタール

音楽: アントワーヌ・デュアメル

キャスト

フェルディナン・グリフォン:

ジャン=ポール・ベルモンド

マリアンヌ・ルノワール:

アンナ・カリーナ

マリア(フェルディナンの妻):

グラッツィラ・ガルヴァーニ

フレッド(マリアンヌの兄):

ダーク・サンダース

小男: ジミー・カルービ

映画監督: サミュエル・フラー

映画館の客: ジャン=ピエール・レオ

政治亡命者: ラズロ・サボ

港の男: レイモン・ドボス

ギャング: ロジェ・デュトワ

ハンス・メイヤー勝手に評点:

(一見の価値はあり)

コンテンツ

あらすじ

パリで金持ちの妻との生活に辟易している男フェルディナン(ジャン=ポール・ベルモンド)。偶然ベビーシッターにやって来たかつての恋人マリアンヌ(アンナ・カリーナ)。

彼女を家に送り一夜を共にするも、翌朝知らない男の死体が転がっていた。事情の分からぬまま、彼女の兄がいるという南仏に向かう。

今更レビュー(ネタバレあり)

さらば、ヌーヴェルヴァーグの旗手

ジャン=リュック・ゴダール監督が2022年9月に91歳で亡くなった。ヌーヴェルヴァーグの旗手として世界的に注目を集め、保守的だった映像表現の世界に革命をもたらした人物の代表格といえる。

ただ、その独創的な映画表現は難解ともいえ、「コダールの映画は難しい」という声は、広く流布していたように思う。若い頃から理解できない映画を敬遠しがちな私にとって、この巨匠の作品は鬼門、というか食わず嫌いの最たるものといえた。

なので、改めて思い返してみると、私はゴダール作品というものに、かつて一度も向き合ったことがない。いつかそのうちにと思い続けているうちに、訃報が届いてしまったのだ。だから、遅れ馳せながら、作品を観て追悼の意を表したいと思う。

ゴダールの長編10作目となる本作は、ヌーヴェルヴァーグの代名詞ともいえる自由奔放で冒険心と遊び心に溢れる作品だ。

資産家の娘だが退屈な妻との結婚生活から抜け出したい主人公のフェルディナン(ジャン=ポール・ベルモンド)が、文化人やセレブの集まるパーティから退散し家に戻る。

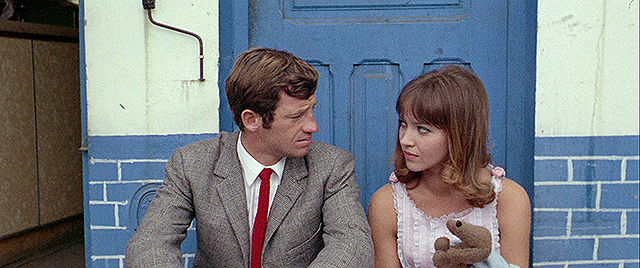

そこには娘のシッターをするマリアンヌ(アンナ・カリーナ)がいる。彼女を部屋までクルマで送る道すがら、観客は二人がかつての恋人同士だと知る。

なんとも強引な導入部分だが、翌朝、マリアンヌの部屋でくつろぐ二人のシーンの中で、とんでもないものがさりげなく映る。リビングに転がる男の死体だ。

はじめのうちは、二人とも全く無関心なので、見間違えかと思うほどに、この死体の扱いは小さいのだが、そこからようやく物語は動き出す。要は、この死体を巡ってのトラブルを避けようと、二人は逃亡劇を始めるのだ。

考えるな、感じろ

そこから先の話は、細かい点を省けば、ひたすら逃げ回って、彼女の兄フレッドの住む南仏を目指す物語ということになる。筋書きを追いかけてあれこれ考察する映画ではないのだろう。

フェルディナンの妻マリア(グラッツィラ・ガルヴァーニ)や娘も冒頭に登場するだけのスターター扱いだし、ガソリンスタンドの従業員に重傷を負わせたり、盗んだクルマを海に沈めたりと、勝手気ままに生きる二人の生き様も褒められたものではない。

◇

でも、そういう理屈や道徳を越えたところに、本作の存在意義がある。理解するのではなく、感じる映画なのだ。

数々の芸術作品からの引用、そしてフランス映画らしい大胆な色彩感覚と最先端のファッション、そして男を惑わす挑発的な女と、それに振り回されてやがては身を亡ぼす男。1960年代の輝きと絶望がここにある。

敢えてメッセージ性を探すとすれば、ベトナム戦争を引き合いに、米国の存在を辛辣に叩いているのは伝わってくる。主人公は英語を解さないし、米兵を模した寸劇でも相当に彼らをコケにしている。

ベルモンドとアンナ・カリーナ

主人公のフェルディナン役にはジャン=ポール・ベルモンド。フランス映画界を代表する大物俳優だが、彼もゴダールに先立ち2021年に亡くなった。

ジャン=ポール・ベルモンドはゴダールの『勝手にしやがれ』(1960)で人気に火が付き、以降も監督作に出演を続けるが、シナリオを使わないゴダールのやり方を批判し、本作を最後に訣別宣言している。

一方、マリアンヌ役には、ゴダール作品のミューズであるアンナ・カリーナ。彼女も2019年に他界している。本作は当時25歳頃のアンナ・カリーナの、眩しい美しさと躍動感だけでも観る価値がある。

彼女のお色気やカネと男に対する行動原理から、まるで峰不二子に見えてしまうのは、ルパン三世のモデルとなったのがベルモンドという経緯と無縁ではないように思う。

ちなみに、アンナ・カリーナはゴダールと本作公開前に離婚している。二人の関係が、作品に何かしら影響しているのだろうか。

「ねえ、ピエロ」「フェルディナンだ」

邦題の『気狂いピエロ』は、原題’ Pierrot Le Fou’の直訳に近いと思うが、今では『気ちがい』は表現が不適切だそうなので、「ピエロ・ル・フ」と変更する例まであるそうだ。『ちびくろサンボ』絶版問題を思い出す。

簡単にバカげた話だとは言いづらい。

本作に登場する、二人が米兵に見せるベトナム戦争の寸劇だって、ゴダールに差別意識はないのだろうが、顔を黄色く塗って笠をかぶったマリアンヌがベトナム女性を模倣している姿は、結構キワドイ線だ。

まあ、メガネと出っ歯でカメラをぶら下げた日本人ビジネスマンも、散々ハリウッドでは使われてきたが。

◇

話がそれた。このタイトルのピエロというのは、マリアンヌによる彼の呼称だ。都度「フェルディナンだ」と本人に正されるやりとりが繰り返される。

もっとも、追っ手から逃げ回っている最中にピエロ呼ばわりされるのも、どこかバカにされているようで彼が受け容れないのも分かるが。

「あんたは所詮、最後に私に裏切られる哀れなピエロなのよ」とでもいいたいのか、その後の運命の暗示のように。

ピエロらしい幕切れ

結局、奪ったカネで隠遁生活に入るも、そんな暮らしに満足するはずがないマリアンヌはフェルディナンに嫌気がさし、ギャングと通じて彼を裏切る。そんな愛する彼女を、フェンディナンは自らの手で葬る。

その後、自分の顔を青ペンキで塗り、赤と黄色の何やら爆竹風のものを顔の周りに巻くフェルディナン。まさかそれがダイナマイトだとは。

あまりに大胆な色使いと、コミカルな絵柄の中で、ピエロは自ら人生にけじめをつける。ラストに主人公が自害する映画は数あれど、ここまで唐突に、マヌケに、そして色鮮やかに散っていく作品は類を見ない。

これが脚本なしの思い付きだとすれば、そりゃベルモンドも怒るわなと同情するが、皮肉なことに、作品は伝説となった。