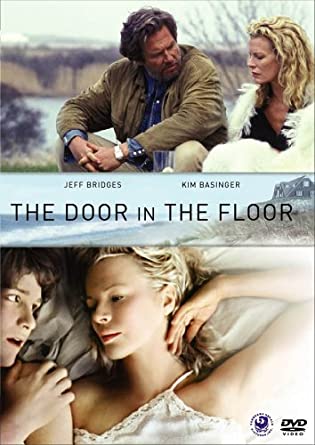

『ドア・イン・ザ・フロア』

The Door in the Floor

ジョン・アーヴィングの原作『未亡人の一年』を新進気鋭のトッド・ウィリアムズ監督が映画化。大胆な作風が、かつてないほどに原作の個性を引き出す。

公開:2004 年 時間:112分

製作国:アメリカ

スタッフ 監督: トッド・ウィリアムズ 原作: ジョン・アーヴィング 『未亡人の一年』 キャスト エディ・オヘア: ジョン・フォスター テッド・コール: ジェフ・ブリッジス マリアン・コール: キム・ベイシンガー ルース・コール: エル・ファニング イヴリン・ヴォーン: ミミ・ロジャース

勝手に評点:

(一見の価値はあり)

コンテンツ

あらすじ

海辺の家に住む著名な児童文学作家テッド・コール(ジェフ・ブリッジス)とその妻マリアン(キム・ベイシンガー)。四歳の一人娘ルース(エル・ファニング)とともに裕福で何不自由ない生活を送り、幸せに見える二人。

だが、マリアンは数年前の或る事件以来、心を閉ざしていた。そして夫婦はダウンタウンに新しく部屋を借り、その部屋と自宅を一日おきに交代で寝泊まりするという奇妙な別居生活を始めるのだった。

その夏、テッドは作家志望の高校生エディ(ジョン・フォスター)を助手として雇う。憧れの作家に会えると期待に胸を膨らませてやって来たエディは、出迎えた美しいマリアンに一目惚れするとともに、少しずつ一家の悲しい過去を知っていくのだった。

レビュー(ネタバレあり)

派手さはないが手堅い演出

ジョン・アーヴィングの小説の映画化作品をずっと「今更レビュー」してきたが、本作をもって完遂となる。原作は『未亡人の一年』(1998年刊行、日本語訳は2000年)。

アーヴィング作品の例にもれず、上下巻の大長編であるが、毎度お馴染みの熊やレスリングといった要素は出てこないし、上巻で思い切り膨らませた大風呂敷が、下巻の最終章で奇跡のように収束するといった構成でもない。

お約束である大団円でエンディングを迎えないという点では、保守本流からはずれた作品といえるように思う。

◇

映画化にあたっても、これまでの映画化作品とはやや勝手が違う部分が多い。

これは、本作以前には『The Adventures of Sebastian Cole』という日本未公開の作品しか撮っていない、新進気鋭のトッド・ウィリアムズ監督が、自分のスタイルを貫いたことによるのだろう。

興行的には、いまひとつ恵まれなかったのではないかと思う。世間的にも、すっかり忘れられてしまった作品のように思える。アーヴィングの映画化作品と言われて、本作を挙げる人は余程の通だ。

◇

主演の夫婦には、ジェフ・ブリッジスとキム・ベイシンガーという大物俳優を起用し、けして話題性がなかったとは思わない。

だが、原作とは異なるタイトル『ドア・イン・ザ・フロア』を付けたせいもあるのか、今では、アーヴィングのファン以外には、なかなか記憶に残っていないのかもしれない。

映画化作品としては出色の出来

だが、本作を18年ぶりに観てみると、実は過去のアーヴィング映画化作品の中では、出色の出来なのではないかと思える。

原作に忠実というわけではない。舞台は、絵本作家で女ったらしのテッド・コール(ジェフ・ブリッジス)と、美しい妻マリアン(キム・ベイシンガー)、そして幼い娘ルース(エル・ファニング)の暮らすロングアイランドの屋敷。

そこに、作家助手としてバイトにやってくる高校生エディ(ジョン・フォスター)のひと夏の物語として描かれている。

エディは年の離れた女性であるマリアンにすぐに惹かれ、二人は愛欲に溺れる日々を過ごすことになる。原作は、この1958年のひと夏が終わったあとも、それから30年後、更に5年後と続く三部構成になっている。

だが映画はその最初のひと夏部分だけを、何の未練もなくすっぱり切り出している。原作では上巻の途中までだ。それゆえに、原作と同じタイトルをつけることをためらったのかもしれないが、この切り出しは英断だったと思う。

一本の映画の尺ですべてを描こうと思うと、『ガープの世界』や『ホテル・ニューハンプシャー』のように、思いきり駆け足で物語をなぞるしかなく、慌ただしいだけの作品になってしまうからだ。

また、『サイダーハウス・ルール』のように奇妙な切り取り方をすると、原作の良さが台無しになってしまう恐れもある。その点、物語の中核となる1958年のひと夏だけにフォーカスしたのは正解だった。

本作には映画化オファーが多く、原作にあった、1990年にアムステルダムで起きた殺人事件を中心に脚本を広げていく企画が多かったという。

それではイメージと違うと映画化を断り続けたジョン・アーヴィングが、トッド・ウィリアムズが持ち込んだ本企画に惚れこんで、ただ同然で映画化権を与えたらしい。

その気持ちはよく分かる。アーヴィング原作に殺人事件のミステリー要素やサスペンスが合うはずもない。

それに、ひと夏を終えて30年後に、テッドや作家志望のエディのみならず、幼かったルースや、家を出たきり行方知れずのマリアンまで、全員が作家になり、朗読会で明け暮れる展開である後半部分を映画化したら、おそろしく映画的な躍動感に欠ける作品になっていただろう。

その意味でも、ひと夏に限定した作品で良かったのだ。

キャスティングについて

本作もジョン・アーヴィングの作風の例にもれず、下ネタの描写は相当にえげつなく、そのまま映画化すると相当品のない作品になるところだった。

バイトでひと夏住み込みで働く家で、美しい妻との性愛に溺れていく高校生男子。これだって、その気になればかなりエロ路線で撮れるところだが、だいぶ格調が高い。トッド・ウィリアムズ監督の好みなのだろうか。

◇

エディ役のジョン・フォスターも初々しい好青年だし、マリアン役のキム・ベイシンガーだって、『ナインハーフ』(1986)の頃とはだいぶ違うイメージ。

この役にキム・ベイシンガーは、美しさと年の差のバランスからも、うまい配役だと思った。ここに『サイモンバーチ』のアシュレイ・ジャッドや『サイダーハウス・ルール』のシャーリーズ・セロンでは、おそらくこの若者はセックスにのめり込み過ぎてしまうのだ。

そして、エディとマリアンの関係の品の良さと対照的に、お下劣が似合うテッド・コール役のジェフ・ブリッジスのワイルドさとだらしなさもいい。母親世代の愛読者をたくみに絵のモデルに誘っては、ヌードデッサンを繰り返す。

その餌食になるヴォーン夫人(ミミ・ロジャース)のデッサンのエピソードは、原作をうまく映像化している。彼女の股間のデッサン画がクルマのフロントウィンドウに張り付くカットは笑えた。

◇

忘れてならないキャスティングは、四歳の少女ルースを演じたエル・ファニング。姉のダコタ・ファニングとともに、天才子役の名をほしいままにしてきた彼女。

『アイ・アム・サム』(2001)でショーン・ペンの娘を演じた姉ダコタの二歳の頃の役でデビュー、そして四歳になった本作では周囲を圧倒する存在感を見せる。

感情移入のしにくさが足を引っ張る

ネタバレになるが、うまいなと思ったのは、序盤でさりげなくインサートする、クルマのダッシュボードで点滅するウィンカー。

ルースが日課のように眺めている、廊下にたくさん飾られている二人の兄弟の写真。だが、いつまでたっても、この兄弟は登場してこないし、会話でも語られない。アーヴィング原作でなければ、ホラーかと思うような不気味さだ。

だが、話が進むにつれ、この兄弟はどのような運命をたどったのか、そしてウィンカーの意味は何かが分かってくる。けして過剰にならず、原作忠実に抑制を利かせた演出が胸に沁みる。

◇

本作は登場人物になかなか感情移入しにくい。

テッドは娘思いではあるが、女にだらしない父親だし、マリアンは、息子を亡くした喪失感から立ち直れないのは分かるが、息子のような年齢のエディをセックス漬けにして、娘を置いて去っていく。

エディはこの母親のような年齢の女性を愛し、(映画では語られないが)その後何十年もマリアンを想い続ける。

個性的なキャラ揃いのためか、アーヴィングの愛読者以外には、作品が評価されにくかったのかもしれない。

出来は悪くないのに、トッド・ウィリアムズ監督は、その後、『パラノーマル・アクティビティ2』(2010)に『セル』(2016)と、超常現象系のキワモノ作品しか撮っていない。

アーヴィング作品も、本作の興行成績が災いしたか、その後映画化に至っていない。

床の下のドア

映画のラストはテッドが自室の屋根裏を改造して作ったスカッシュコートだ。

原作でもスカッシュはテッドの(そして大人になったルースも)愛好するスポーツとして描かれているのだが、ラストシーンは、マリアンが夫のもとを去ったあと、人生に少し疲れたようなテッドがコートを出るシーンで終わる。

屋根裏なので、扉が床下にある。つまり<ドア・イン・ザ・フロア>だ。このカットは見事に決まったと思う。劇中で『床の下のドア』とは、テッドが劇中で書いた絵本のタイトルのことだ。

その扉の向こうには怖いものがあり、だから開けてはいけないと母は子供に言い聞かせる。そのドアはヴァギナの隠喩であるという台詞もある。

テッドがコートからドアの外にでるのは、現実社会の荒波にさらされるということなのか。そう思わせる不吉な空気が、このラストには漂っている。実際、原作で終盤、テッドが自殺するのは、このコートの中なのである。

「ただのエディとママじゃない」

二人が裸でもつれる姿をルースに目撃されたマリアンが、娘に言った台詞だ。原作では、35年ぶりに娘と再会したマリアンが、この台詞を再び言って、一応ハッピーエンドで終わる。

それに比べると、映画ではエンディングは不穏だし、マリアンは姿を消したまま終わるので、原作未読だと解釈に戸惑うかもしれない。

それでも、ジョージ・ロイ・ヒルをはじめ、手練れの名監督たちにも難しいジョン・アーヴィング原作の映画化としては、ひとつの成功例だと思う。