『勝手にしやがれ』

À bout de souffle

2022年9月に逝去したジャン=リュック・ゴダールに哀悼。「俺は最低だ…」とベルモンド。でも映画は最高かよ。

公開:1960 年 時間:90分

製作国:フランス

スタッフ 監督・脚本: ジャン=リュック・ゴダール 原案: フランソワ・トリュフォー 撮影: ラウール・クタール 音楽: マルシャル・ソラル キャスト ミシェル・ポワカール: ジャン=ポール・ベルモンド パトリシア・フランキーニ: ジーン・セバーグ ヴィタル刑事: ダニエル・ブーランジェ パルベレスコ: ジャン=ピエール・メルヴィル アントニオ: アンリ=ジャック・ユエ

勝手に評点:

(一見の価値はあり)

コンテンツ

あらすじ

警官を殺してパリに逃げてきた自動車泥棒のミシェル(ジャン=ポール・ベルモンド)は、新聞売りのアメリカ留学生パトリシア(ジーン・セバーグ)との自由な関係を楽しんでいた。

パトリシアはミシェルの愛を確かめるために、彼の居場所を警察に伝え、そのことをミシェルにも教えるが…。

今更レビュー(ネタバレあり)

ゴダールの長編デビュー作

「しやがれ」といっても<嵐>ではない。先日亡くなったジャン=リュック・ゴダール監督の撮った初の長編映画であり、最大の代表作といってもよいヌーヴェルヴァーグの礎となる一本。

『勝手にしやがれ』という邦題が、何ともふさわしい作品だ。沢田研二の曲名に付けたくなるのも分かるカッコよさ。 ”ネタバレ してる間に 出て行ってくれ~”

原題の“À bout de soufflé”は英語では『ブレスレス』。1983年にリチャード・ギア主演でハリウッドリメイクされた作品と同名となる(未見だが)。

日本語に意訳すると『息もできない』。これだと、まるで内容の異なるヤン・イクチュン監督の韓国映画になってしまう。

批評家として映画界に接していたジャン=リュック・ゴダールは、名物プロデューサーのジョルジュ・ド・ボールガールの支えによって、28歳にして初の長編映画を世に出すこととなる。

その作品はこれまでの映画のスタイルを大きくぶち破る斬新さに満ちていた。

手持ちカメラで役者を追いかけるカメラワークや、短いショットを多く用いた頻繁な場面転換、或いは途中をブッタ切ってカットを繋げる大胆な編集。新しい波というにふさわしい、見たことのない自由奔放な映画作り。

今でも斬新に感じるかはあなた次第

後に世界中の映画界で活躍するようになる多くの若き才能が、『勝手にしやがれ』に夢中になった。そして、この作品の生み出したスタイルは、その後多くの作品にも採用され、広く映画ファンにはお馴染みのものとなっていく。

その影響の副作用として、公開当時を知らず今の世に初めて本作を観る人々には、一体これのどこが目新しいのだろう、と拍子抜けしてしまうかもしれない。

何を隠そう、私はそうだった。言うなれば、令和の時代に初めて『市民ケーン』を観て、パン・フォーカスや長回しといった技術に新鮮な驚きを感じられるか、というのに似ている。

それに物語も実にゴダールらしい即興に満ちている。前述のあらすじで、ほぼ全編の展開を語り尽くしてしまっているのだ。

自動車泥棒のミシェル(ジャン=ポール・ベルモンド)が、クルマにあった拳銃で追っ手の警官を射殺し、指名手配になっていくのをよそに、新聞売りのアメリカ留学生パトリシア(ジーン・セバーグ)と楽しく愛を語らう。

90分という長さの作品の中で、その大半がミシェルとパトリシアの仲睦まじくも、とりたてて意味のないやりとりに割かれている。そんな自由な会話は、これまでの映画では考えられなかったのだろう。

だから新鮮にみえるのだという意見があるとすれば、一理あるとは思う。だが、カッチリとした会話劇が好きな身としては、ちょっと途中から気もそぞろになってくる。

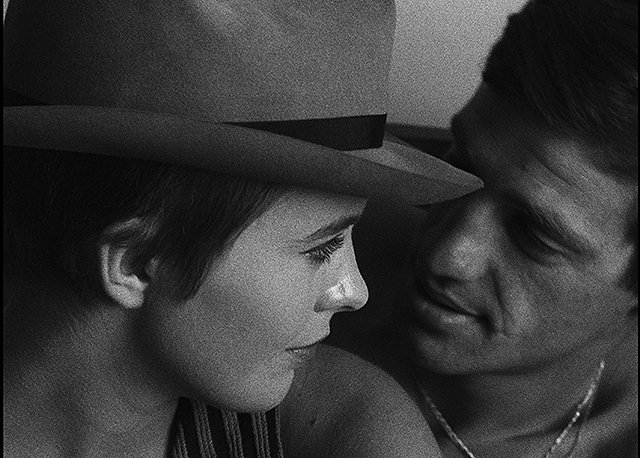

主演のふたり

ただ、主演のふたりはいい。主人公のミシェルを演じるジャン=ポール・ベルモンド。ゴダールとの付き合いはここから始まり、彼自身、本作で一躍スターダムにのし上がる。

本作はまだ若すぎるからか、ベルモンドおなじみの、あのどこかふてぶてしい感じのむくれ顔は出来上がっておらず、普通に二枚目の俳優なのが意外。

ゴダールの即興演出に嫌気がさして訣別した『気狂いピエロ』の頃の彼は、さすがに歳月を経て、自分の顔になっている。この顔つきがいつ頃に完成したのか、作品を追いかけてみたくなる。

一方、アメリカ留学生パトリシアを演じたジーン・セバーグは、ベリーショートのヘアスタイルが良く似合う。さすが、『悲しみよこんにちは』(1958、オットー・プレミンジャー監督)の役にちなんで、セシルカットを流行させただけの女性である。

本作以降は、あまり出演作に恵まれなかったのは不遇だが、その分、パトリシアを演じる彼女は輝いてみえる。ゴダールは当初、その後に妻となるアンナ・カリーナをこの役に起用したかったそうだが、本人に断られた結果がこの配役だそうだ。

今にして思えば、この役はジーン・セバーグで良かったように思う。本作のヒットで、ゴダールがアンナ・カリーナに認められるようになるのだから、人生は面白い。

最低って何のこと?

本作の終盤は、愛していながら、ミシェルの所在を警察に通報するパトリシア。彼女に裏切られたと知りながらも、惚れた弱味で嫌いになれないミシェル。

警察の追っ手が近づき、友人のアントニオ(アンリ=ジャック・ユエ)が路上に放り投げた拳銃を拾い上げ、応戦しようとしたところを撃たれてしまう。

「まったく最低だ」

死ぬ間際にミシェルがつぶやく。駆け寄ったパトリシアが警官に尋ねる。

「何て言ったの?」

「あなたは本当に最低な女だと」

「最低って何のこと?」

そして彼女の顔のアップでFINが出る。こんな唐突かつ不明瞭な終わらせ方というのも、当時の映画では珍しかったのかもしれない。だからこそ、これは、本作を代表する決め台詞となる。

ミシェルの最期の言葉は、彼女のことを指したのではなく、自虐したのではないのか。字幕ではそうなっていなかったが、確か、大昔に私が持っていた本作のチラシには「俺は最低だ」という台詞が書かれていたと記憶する。

原語はフランス語なのでお手上げだが、映画の収まりの良さを考えると、そういう意味であってほしい。