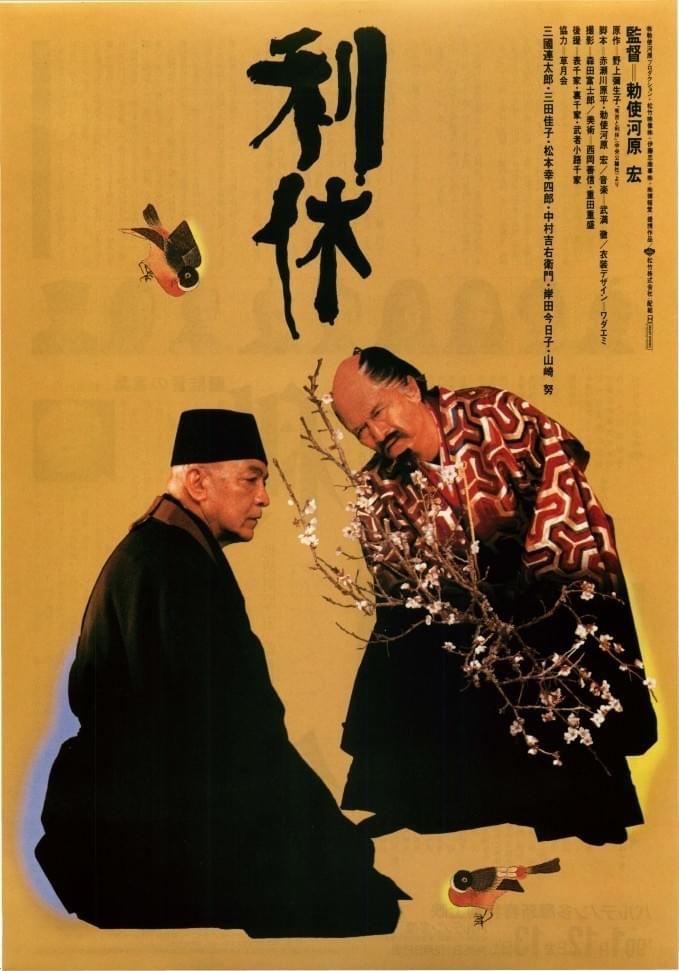

『利休』

勅使河原宏監督が長年の沈黙を破り、三國連太郎と山崎努の共演で描く、利休と秀吉。

公開:1989年 時間:135分

製作国:日本

スタッフ

監督・脚本: 勅使河原宏

脚本: 赤瀬川原平

原作: 野上彌生子

『秀吉と利休』

キャスト

千利休: 三國連太郎

りき: 三田佳子

豊臣秀吉: 山﨑努

織田信長: 松本幸四郎

徳川家康: 中村吉右衛門

山上宗二: 井川比佐志

北政所: 岸田今日子

大政所: 北林谷栄

茶々: 山口小夜子

石田三成: 坂東八十助

古田織部: 嵐圭史

細川忠興: 中村橋之助

古渓和尚: 財津一郎

高山右近: 青山裕一

勝手に評点:

(一見の価値はあり)

コンテンツ

あらすじ

織田信長に茶頭として仕えていた利休(三國連太郎)だが、本能寺の変によって信長は明智光秀に殺されてしまう。

その数年後、千利休は豊臣秀吉(山崎努)の下で茶頭として取り立てられ、全国の武将たちを魅了しながら、独自の侘茶の世界を築き上げていた。

だが石田三成(坂東八十助)が台頭した影響で、秀吉と利休の関係に変化が生じる。秀吉が朝鮮出兵を思い描くようになると、利休はそれに異を唱え、秀吉や三成と激しく対立。怒り狂った秀吉は利休に切腹を命じる。

今更ビュー(ネタバレあり)

華道の家元が撮る茶道

勅使河原宏監督が『サマーソルジャー』(1972)以来17年ぶりに撮った劇映画。原作は野上彌生子『秀吉と利休』。

本業の華道は勿論、陶芸にも打ち込んでいた勅使河原監督が、久々の新作の題材に時代劇、それも千利休を選んだことは、さほど不思議なことではないのかもしれない。

本作に続く、勅使河原宏監督の遺作となった『豪姫』も、利休に師事する弟子の物語になるわけで、監督の茶道に向けた情熱は相当なものだったと思われる。

◇

映画に登場する茶器や掛け軸、屏風などは全て、美術館から借り受けるような、国宝級の本物だったという。緊張を強いられた俳優陣にはお気の毒だが、なるほど画面からは、ただならぬ本物感が漂ってくる。

映画は冒頭、未明の庭の垣根に咲く朝顔から一輪を選んで切り取った利休(三國連太郎)が、「残りの花は全て摘んでおきなさい」と弟子に命じるところから始まる。

殺風景になった垣根を通り、利休を訪ねてきた秀吉(山崎努)は、刀を置き、腰をかがめて狭い入口から茶室に入ると、活けられた朝顔に驚かされる。これは実際にあったエピソードとして知られるものだ。

◇

利休は秀吉に仕える身だが、狭い茶室の中では主客が転倒するようにみえる。互いに茶をたて合うものの、洗練された利休の振る舞いに、秀吉は圧倒されている。三國連太郎の身のこなしが、堂に入っているのはさすが。

松本幸四郎が演じる織田信長が回想シーンに登場するものの、即座に本能寺の変によるナレ死となり、時代は秀吉の天下となる。

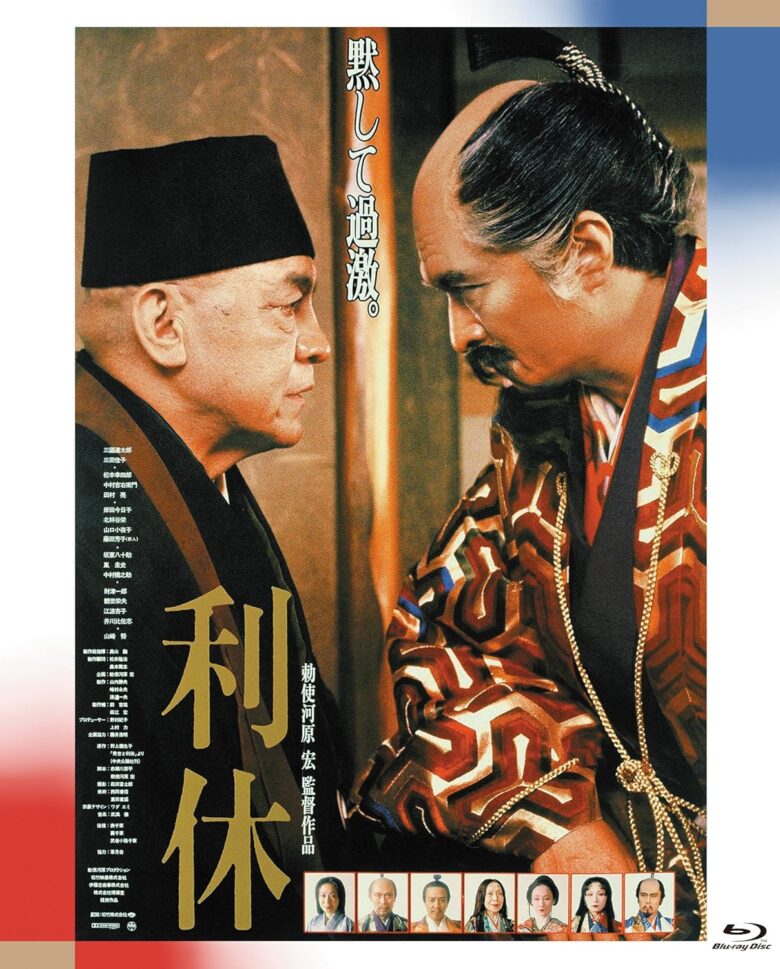

三國連太郎と山崎努

秀吉は利休に命じて金箔の茶室や金の茶器を揃えさせる。まるで『ゴールドフィンガー』のようだ。茶道には不似合いな華美さであるが、利休は渋々それに従う。

利休はただの茶人ではなく、秀吉の右腕として政治的な調整事も任せられ、一目置かれている。だが、力をつけた茶人を妬む者は城中にもおり、何より秀吉自身も、時に自分を見下すような態度をとる利休が目障りに感じ始めている。

三國連太郎演じる利休と、山崎努による秀吉との、静と動の緊迫した関係が面白い。

興味深いことに、1989年には松竹が本作、東宝が井上靖原作の『千利休 本覺坊遺文』(熊井啓監督)を公開。あちらの利休役は三船敏郎というのだから、豪華な利休対決である。

三國連太郎は利休役よりも、次作『豪姫』で演じていた山で隠遁生活する豪傑の方がイメージに近いのだが、そんな先入観などはねのけるような熱演だった。

本作の原作である野上彌生子の『秀吉と利休』も読んでみたが、女流文学賞に輝いただけあって、なるほど文章や描写が美しく、たおやかだ。だがどうも、この手の文章に慣れない身には、物語が頭に入りにくい。

その点、勅使河原宏と赤瀬川原平による共同脚本は理解しやすく、何より、素人にはイメージしにくい茶道の動きをビジュアルで見せてくれるのは有難かった。

茶の湯の道は深く険しい

「師匠は秀吉様に媚びているようだ」と利休に愛想を尽かして、小田原に出て行った頑固者の弟子・山上宗二(井川比佐志)は、危険を冒して一時帰国した際に、秀吉の逆鱗に触れて首を刎ねられる。

宗二に秀吉に挨拶するよう勧めたのは利休だったが、鼻と耳を削がれた愛弟子の生首に心を痛める。

◇

秀吉は利休に、「茶会に家康を招いて、唐出兵参加の意思を尋ねよ。拒絶なら殺せ」と毒を授ける。だが、利休は家康(中村吉右衛門)に何も聞かず、茶の湯に毒を混入することも、茶人としてできなかった。

また、「唐出兵は、明智討ちのように容易ではない」とうっかり漏らした言葉が、石田三成(坂東八十助)を通じ秀吉の耳に入り、殿を愚弄していると誤解されてしまう。

更には、寺が半ば強引に利休に頼んでこしらえた利休の木像が見つかってしまい、秀吉には「わしにお前の木像の足下をくぐらせるつもりか」と反逆罪を問われる。

このように、悪い情報が次々と重なり、利休は島流しとなる。秀吉に詫びの手紙を書けば、救われる余地があったものの、妻・りき(三田佳子)の懇願も虚しく、利休は非を認めることをよしとせず、茶人としての矜持を貫く。

最後は秀吉の命により、竹藪の中で自刃。前後して利休の姿を模した木像も処刑されるが、木像の足の下に利休の生首が置かれ、晒しものにされる情景は、本作には登場せず、次作『豪姫』に譲られる。

◇

茶の湯の道は深く、利休の生涯は凡人の私には理解が及ばない点も多い。

茶の湯の道具立ての良さや生け花の見事さなど、本作に勅使河原宏監督らしい部分は勿論あるが、なぜ時代劇に軸足を移してしまったのかも依然理解が追い付いていない。「利休にたずねよ」ということなのか。