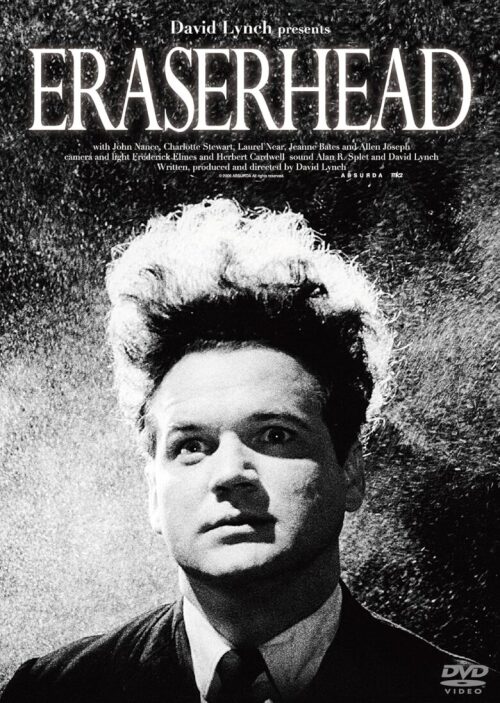

『イレイザーヘッド』

Eraserhead

鬼才デヴィッド・リンチ監督の長編デビュー作にしてカルトムービーの代表格。

公開:1977年 時間:89分

製作国:アメリカ

スタッフ

監督・脚本: デヴィッド・リンチ

キャスト

ヘンリー・スペンサー:ジャック・ナンス

メアリー X:シャーロット・スチュアート

ミスター X: アレン・ジョゼフ

ミセス X: ジーン・ベイツ

向かいの部屋の女:

ジュディス・アンナ・ロバーツ

ラジエーターの中の女: ローレル・ニア

惑星の男: ジャック・フィスク

勝手に評点:

(一見の価値はあり)

コンテンツ

あらすじ

フィラデルフィアの工業地帯。個性的な髪形の冴えない印刷工ヘンリー(ジャック・ナンス)はある日、恋人のメアリー(シャーロット・スチュアート)から家族一緒の晩餐会に招待され、そこで彼女が奇怪な赤ん坊を産んだと聞かされる。

ヘンリーは結婚して赤ん坊の世話をする決意を固めるが、彼女の方は一日中不気味に泣きわめく赤ん坊に耐え切れず、不意に家を出ていく。

残されたヘンリーはなおもひとり黙々と赤ん坊の世話をし続けるが、次第にその生活に耐え切れなくなる。

今更レビュー(ネタバレあり)

鬼才デヴィッド・リンチのデビュー作

2025年1月、デヴィッド・リンチ監督が78歳で亡くなった。スピルバーグの『フェイブルマンズ』(2022)でジョン・フォード役を演じたのを見たのが最後だった。

鬼才という名がふさわしい監督だった。その作品の多くは難解だったが、けして観客を突き放すのではなく、シュールなのに妙な温かみのある世界に誘ってくれた。

『イレイザーヘッド』はデヴィッド・リンチ監督が自主製作した長篇映画デビュー作であり、今ではカルトムービーを代表する一本に位置付けられている。

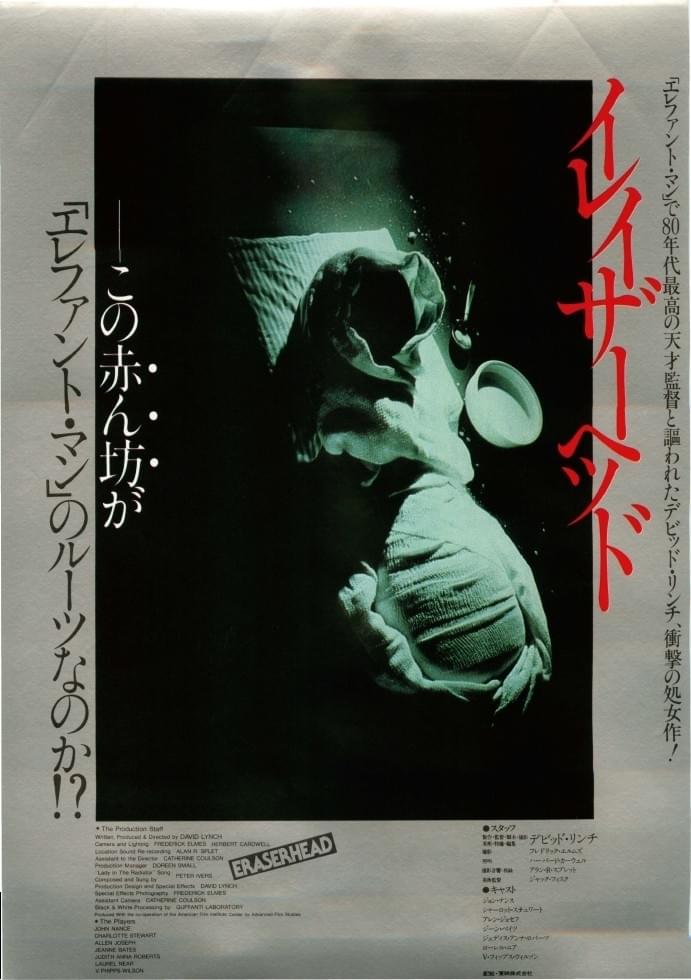

当然、無名な監督の気味の悪い実験的作品など日本で公開されるはずもないが、次作『エレファント・マン』(1980)が大ヒットしたおかげで、本作も劇場公開された。

「NYの深夜上映初日には25人しか客は来ず、リンチは落胆するが、翌日来た24人は全員リピーターだった」というエピソードは、本作がいかにカルトムービーになり得たかを物語っている。

確かに、ろくな予備知識もなくこの映画にレイトショーで遭遇したら、あれは悪夢だったのではと再確認したくなる気もする。

何もかもが不気味な映画

カチッとしたストーリーのある『エレファント・マン』に感銘した後にこの作品を初めて見た時には、愕然としたものだ。

映画は冒頭、主人公ヘンリー(ジャック・ナンス)の姿と重なるように、岩のような惑星のそばで何やら活動しているケロイドの男(ジャック・フィスク)。レバーを引くと生み出される、胎児のようなクネクネする生物。

初めから難解な展開。だが、ようやくドラマらしきものが始まり、ヘンリーは恋人のメアリー(シャーロット・スチュアート)に家に招かれ、彼女の両親と食事をする流れとなる。

◇

そこまでの話自体はありふれたものだが、目や耳に入ってくる情報はすべて不気味なものといってよい。

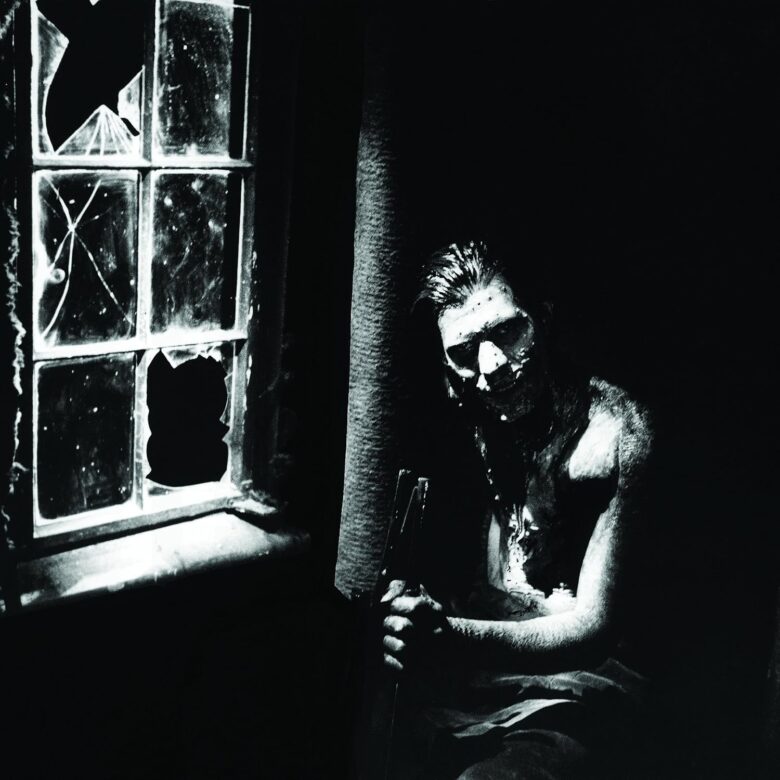

モノクロのざらついた映像に、殺風景な工場風景。ホーンテッドマンションのようなアパートに、眼光の鋭い向かいの部屋の女(ジュディス・アンナ・ロバーツ)。

ぬかるみで濡れた靴下をラジエーターに載せ、上下に破れたメアリーの写真を貼り合わせる。全てに意味があるようで、実は思いつきで撮っているようにも思えるのがデヴィッド・リンチの世界。

そして、不穏さを増幅させるのが、途切れることなく流れている、工場の機械音のような環境ノイズ。この独自世界は斬新だった。特に音響効果は、以降の多くの作品に影響を与えたと思う。

胸騒ぎの晩餐会

「彼は優秀な印刷工なのよ」とヘンリーを紹介するメアリーだが、歓迎する様子もない母親(ジーン・ベイツ)と、ローストチキンを用意する配管工の父(アレン・ジョゼフ)。

半ば死にかけた祖母もおり、一家のディナーは実に気まずい雰囲気。最近の映画だと『胸騒ぎ』なんかに匹敵するイヤな感じの晩餐会。

ここでヘンリーが切ったチキンが血を噴いて動きだし、母がひきつけを起こしたように動揺する。この不思議なシーンは伏線となっている。

この直後に母がヘンリーに「娘と寝たの?」と詰問するのだが、メアリーは彼に内緒で赤ちゃんを出産していたのだ、それも畸形の。

その赤ん坊の姿がチキンとオーバーラップして、母は叫んだに違いない。

◇

晩餐の次の場面で、メアリーはもう、赤ん坊を抱いてヘンリーの部屋で暮らしている。包帯を巻いた体から長い首が伸び、E.T.のような顔の赤ん坊が、動物の赤ちゃんみたいな泣き声をあげ続ける。

育児ノイローゼでメアリーは子どもと夫を残し、実家に戻ってしまう。メアリーが恐ろしい形相でベッドを揺らすのが、ベッド下のトランクを取り出すためだったのには笑。

赤ちゃんが泣き止まないのは熱があるせいで、やがて体中に発疹が。これは相当気持ち悪い映像だ。

どうやって撮ったのか

そもそも、低予算の映画で一体どうやってこの畸形児を作り上げたのか、業界では興味津々だったが、デヴィッド・リンチは徹底して沈黙を貫いた。

「撮影にあたり動物には一切の危害を加えていません」なんてメッセージが出ないから、知りたくない類の撮影方法だったのかもなあ。結局、監督はそのネタを墓場まで持っていってしまった。

中盤以降は、この畸形の赤ん坊の子守に疲弊するヘンリーが、ラジエーターの中にお多福顔の女(ローレル・ニア)の歌うステージをみつけたり、「鍵を忘れたから泊めて」とやってきた、向かいの部屋の女と寝てみたり。

どこまでヘンリーの妄想世界が入り混じっているのか分からない展開になる。

◇

ヘンリーの特徴的な巨大な四角い頭が、<消しゴム頭>なのだと思っていたが、この妄想の中で彼は首をもがれ、それが鉛筆生産ラインに載せられ、鉛筆についているイレイザーヘッドに生まれ変わる。タイトルはどちらに由来しているのだろう。

Eraserhead irl pic.twitter.com/LkP3uSCMFu

— BAKED BEANZ (@BakedBean7201) February 3, 2025

天国なら すべてがうまくいく

終盤、悪夢に苛まれたヘンリーは赤ん坊の包帯を切ったハサミで、そのまま我が子を刺し殺してしまう。

映画の舞台がリンチの住んでいたフィラデルフィアであること、ヘンリーの四角い頭がリンチをイメージさせること、リンチも学生時代に同棲相手が妊娠し娘を生んだことなど、本作が彼自身を題材にして書かれたものだというのが通説だ。

そうであるなら、我が娘を畸形にして刺殺してしまう映画を撮るというのは、相当変わり者の父親なのだろう。

その実の娘で今は映画監督のジェニファー・リンチは、本作で少女役としてクレジットされているのだが、出演シーンが見当たらない。

LAの映画祭で初公開された版が20分長く、少年少女が登場する場面がカットされたようなので、そこに出ていたのかもしれない。

フィラデルフィアをいつも舞台にするのはM・ナイト・シャマラン監督だが、私もかつて暮らしたことがある。『シックス・センス』の頃だ。景気のそう悪くない当時でさえ、ちょっと郊外に行くと、街は荒んでおり治安も悪かった。

デヴィッド・リンチは60年代後半の不景気真っ只中に、刑務所やら廃工場やらが立ち並ぶエリアに住んでいた。相当スラム化したような環境だったはずだ。クリームチーズの町なんかじゃない。

そのフィラデルフィアの殺伐とした雰囲気が、本作には濃厚に出ている。

「天国なら すべてがうまくいく」