『ダーク・ウォーターズ 巨大企業が恐れた男』

Dark Waters

デュポン社の廃棄物による環境汚染被害にマーク・ラファロ扮する熱血弁護士が立ち上がる、実話ベースの物語。

公開:2021 年 時間:126分

製作国:アメリカ

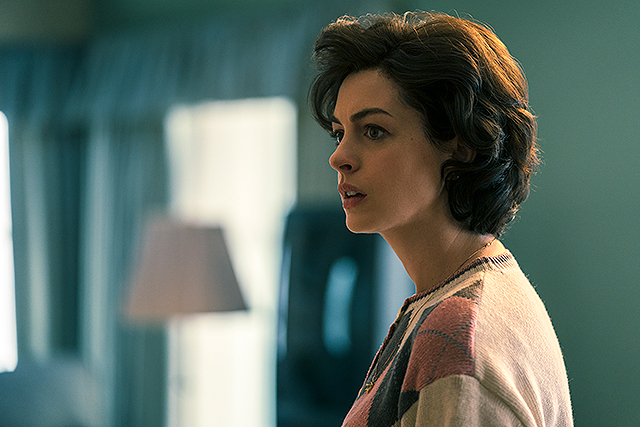

スタッフ 監督: トッド・ヘインズ 脚本: マリオ・コレア マシュー・マイケル・カーナハン キャスト ロブ・ビロット: マーク・ラファロ サラ・ビロット: アン・ハサウェイ トム・タープ: ティム・ロビンス ウィルバー・テナント: ビル・キャンプ フィル・ドネリー: ヴィクター・ガーバー ダーリーン・カイガー:メア・ウィニンガム

勝手に評点:

(一見の価値はあり)

コンテンツ

あらすじ

1998年、オハイオ州の名門法律事務所で働く弁護士ロブ・ビロット(マーク・ラファロ)が受けた思いがけない調査依頼。

それはウェストバージニア州の農場が、大手化学メーカー・デュポン社の工場からの廃棄物によって土地が汚され、190頭もの牛が病死したというものだった。

ロブの調査により、デュポン社が発ガン性のある有害物質の危険性を40年間も隠蔽し、その物質を大気中や土壌に垂れ流し続けた疑いが判明する。

ロブは7万人の住民を原告団とする一大集団訴訟に踏み切るが、巨大企業を相手にする法廷闘争は、真実を追い求めるロブを窮地に陥れていく。

レビュー(まずはネタバレなし)

トッド・ヘインズ監督の新境地

大手化学メーカー・デュポン社の工場廃棄物による環境被害の調査依頼から始まった、ひとりの企業弁護士の闘争の物語。

実際に2016年年初のニューヨーク・タイムズ紙に掲載された記事を読み、環境活動家でもあるマーク・ラファロが心を動かされた。企画をトッド・ヘインズ監督に持ちこみ、自らも主演のほかプロデューサーに名を連ねる。

二人がどれほど親しい仲だったのかは存じ上げないが、トッド・ヘインズ監督が、事実を淡々と積み上げて追い詰めていく企業告発ものの作品を撮るというのは、やや意外な感じではある。

そこにはロックミュージックもなければ、同性愛もない。だが、冒頭の数分を観ただけでも、その落ち着いた仕事ぶりで、監督とドキュメンタリータッチの社会派ドラマの相性の良さが窺える。

舞台はウェストバージニア州のデュポンの化学工場の近辺の町、そして企業弁護士のロブ・ビロット(マーク・ラファロ)の住むオハイオ州。

おそらく、全編にわたって明るく晴れ渡った青空は一度も登場していない。勿論、昼間のシーンはあるが、いずれも曇天か朝方近くのような薄暗さが続く。それは主人公をはじめ、環境汚染に苦しむ被害者たちの深層心理を映しているかのようだ。

薄暗さに加え、画面の色調も抑えられている。『大統領の陰謀』(1976)や『パララックス・ビュー』(1974)などの社会派作品で知られるアラン・J・パクラ監督作品のオマージュなのか、70年代のフィルム質感を再現。

どうみても2000年前後の時代設定にはみえない。ロブが質素に古びた国産車に乗っていることも拍車をかける。『キャロル』でも見られた、50年代頃の映像を作るトッド・ヘインズ監督の巧さは本作でも形を変えて健在だ。

大手企業による環境汚染被害

事の発端は、ロブがパートナーに出世したばかりの法律事務所に、突然ウェストバージニアの酪農家ウィルバー・テナント(ビル・キャンプ)が依頼してきたデュポンの産業廃棄物の影響調査。

そこは祖母の地元であり、行きがかり上、簡単な調査を始めたロブだったが、すぐに深刻な事態を察知する。

飼っている牛が畸形になり、川底の石は白く変色し、190頭の牛が死に、或いは凶暴化する。次々と異常な状況証拠が積みあがっていく過程が恐ろしい。

本来であれば、デュポン側の弁護士につくべき立場のロブは、持ち前の正義感でいつしか大企業相手に勇猛果敢に勝負を挑む熱血弁護士になっている。『白い巨塔』にもそんな弁護士先生がいたっけ。

マーク・ラファロはここ何年もハルクに変身する役ばかりだが、たまにはこういう社会派の役を演じたくなるのだろうか。『スポットライト 世紀のスクープ』(2015)でも、聖職者のスキャンダル告発のジャーナリスト役だったし。

妻のサラ(アン・ハサウェイ)や子供たちをほったらかしで、昼夜を問わず弁護士仕事に明け暮れるロブ。世渡りが下手そうな朴訥な人物像にマーク・ラファロが似合う。

そんな彼の暴走を本来は制止すべき立場の法律事務所経営者のトム・タープ(ティム・ロビンス)。

はじめは、企業側の立場に付く人物に見えたが、何度もロブのスタンドプレイを大目に見ているうちに、彼もまた法律家の良心が疼きだす。

事務所の生意気なパートナー相手に熱弁をふるい、不正に立ち向かえと鼓舞するタープがカッコいい。ティム・ロビンスが善人役だとなぜかホッとする。

事実に即しているのだとは思うが、ロブの妻役のアン・ハサウェイだけが、家庭を顧みない彼に文句をいうばかりで、最後になるまであまり見せ場がない。せっかくの配役なのに、ちょっと勿体ない気がした。

大手企業の環境破壊を描いた作品

デュポン社が不正に廃棄した化学物質が、川に流れ込み、飲料水となって周辺住民や家畜たちの健康被害を引き起こす。

それは企業の確信犯的な行為であり、何年も前から危険性を把握しているどころか、秘密裡に従業員を使った人体実験まで行っている。調査が進むにつれ、その不正実態の大きさにロブは驚愕する。

大企業による汚染水問題の映画といえば、思い出したのはマイケル・ムーア監督の『華氏119』。ミシガン州フリント市の、ゼネラルモーターズに忖度して放置した水質汚染問題が取り上げられていた。

もっとも、これはムーア監督ならではの軽口ドキュメンタリー形式。

告発ドラマとしては、ジョニー・デップ主演の『MINAMATA-ミナマタ-』が記憶に新しい。チッソ社による水俣病被害の話だ。被害者の住む町には、その大手企業に働く者もおり、住民が一枚岩ではない点も、本作に通じるところがあった。

『MINAMATA-ミナマタ-』は写真家が主人公であるが、本作は弁護士が主人公の法廷ドラマである。

その点でも、寄り道なしでストレートに大企業との法廷闘争を描くスタイルとなっており、観る者にも肩の力を抜く暇を与えない。ハードな作品といえる。

レビュー(ここからネタバレ)

ここからネタバレしている部分がありますので、未見の方はご留意ください。

PFOAの正体

「PFOAとは何だ?」

デュポンの転出資料に多数見られるこの記述にロブは目をとめるが、その意味が分からないし、ググっても出てこない。それに続きC-8という記述もみつかる。専門家との会話で、どうやら炭素を8つ並べた化学物質と推察する。

この疑問をしばらく引っ張った後に、新聞広告のスクラップなどから、ついにロブは答えをみつける。

それは<テフロン>。もともとは戦車の防水加工技術が、家庭用のフライパンに転用され、今やデュポンの屋台骨を支える売れ筋商品。だが、それが体内に入れば一生残ってしまう代物だ。分かっていても、衝撃的な演出。

映画ではそこまで語られなかったが、PFOAとはペルフルオロオクタン酸のことで、<テフロン>の製造過程で使われる発がん物質。

現在、デュポンをはじめ、主要メーカーではPFOAは使用していないということだが、2000年以降、欧米では使用規制が続いているというのに、日本では依然規制がない模様。性善説に頼るお国柄ということか。

戦いは続いている

この当時、PFOAは政府の規制対象外だったと主張するデュポン。危険性を認識していながら公表していない点を攻めるロブたち。

結果的に大勢の住民によるクラスアクションでデュポン社の多額の罰金を勝ち取ったロブ。だが、血液検査により、廃棄物との因果関係が確認されなければならない。

苦労の甲斐あって、何万という検査データが集まったものの、検査には7年の歳月を要した。その間、病状が進む被害者も多く、ロブは苦しい時期を過ごしたが、最後には因果関係が立証される。

これでようやく勝訴した。だがデュポン社はまたも姑息な手段に出る。全員に医療手当を払うのではなく、個別に裁判し時間稼ぎをしようというのだ。

映画は敵の作戦をロブが力技でねじ伏せて終わるが、戦いはまだ続いているという。

◇

映画には、実際に被害にあっている住民がカメオ出演している。告発して住民に総スカンを喰った夫婦や、畸形で生まれ成人した青年など。彼らも、本作の公開に意義を感じて協力しているのだろう。

米国では、大企業を相手にここまで攻める映画が撮れるのか。頼もしいものだ。はたしてアニメが上位を独占する日本の邦画界でも、このような作品が出来上がれば、配給する気概のある会社はどれほどあるだろうか。