『こおろぎ』

永年お蔵入りしていたという、青山真治監督が北九州三部作のはざまに撮った、独自の世界観の作品。

公開:2006年 時間:102分

製作国:日本

スタッフ

監督: 青山真治

脚本: 岩松了

原案: 畠中基博

キャスト

かおる: 鈴木京香

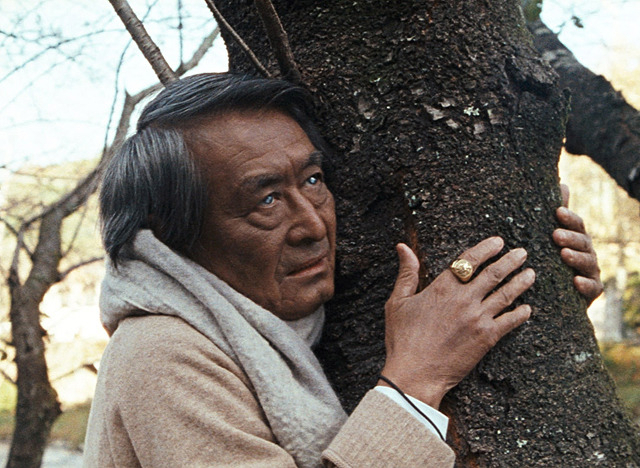

盲人: 山崎努

太一: 安藤政信

エイコ: 伊藤歩

勝手に評点:

(私は薦めない)

コンテンツ

あらすじ

西伊豆で、もう若くはなくなってきた女のかおる(鈴木京香)は、目が不自由で口も利けない男(山崎努)と暮らしているが、その実態は男を「飼っている」状態に近かった。

かおるには「私がいなければこの男は生きていけない」という優越感があったが、男は近頃ひとりで出歩き、深夜の海につかるといった不可解な行動を取るにようになっていた。

そんなある日、かおるは地元のバーで出会った若い男(安藤政信)と女(伊藤歩)から、その土地に伝わる謎めいた歴史を聞かされる。

今更レビュー(ネタバレあり)

お蔵入りが解かれた幻の作品

2022年3月に逝去した青山真治監督が2006年に撮った作品。一部の映画祭等で公開された以外は、劇場公開されずにお蔵入りしていたもの。幻の映画復刻レーベルDIGによって2020年にDVD化され、配信もされるようになった。

お蔵入りしている作品を掘り出して世に出すからDIGというレーベル名なのだろう。私も同じような理由でDagを名乗っている手前、少しは発掘に貢献したいものだ。

DIGレーベルから大林宣彦監督の幻の作品『四月の魚』(高橋幸宏主演)が登場した時にもレビューに、「このような作品を復刻して世に出してくれることはとても嬉しい。だが、作品は冴えない」といったことを書いた記憶がある。その感想は、まんま本作にもあてはまる。

◇

青山真治監督が鈴木京香と山崎努の共演で撮った幻の作品と聞けば、女房を質に入れてでも観たくなるのは無理もないが、いざ蓋を開けてみると、これをお蔵入りさせた映画会社の人たちの判断はよく分かる。

これは売れない。というよりまず、理解できない。

不快感が先行したせいでもある

別に、理解できる映画が良い映画だと短絡的に考えているわけではない。本作も理解するより感じる映画の類なのだと思うが、それでも、あまりに思わせぶりな演出の裏に、本当に青山真治監督の伝えたいものがあるのか、甚だ懐疑的になった。

これは理屈ではなく、老人と山荘で暮らす女が、手や顔をベタベタにしながら鶏肉(油淋鶏?)を素手で貪り食っているシーンだけで、不快感が先行してしまったせいでもある。

この食事シーンはエロチックに見せる意図を感じたものの、私は手をベタベタにしてものを食べるのは生理的に苦手なのだ。

◇

でも、私が苦手な『空に住む』(2020)を高く評価する方も大勢いるのだから、本作だって、評価は分かれるのだろう。

青山真治監督は北九州サーガの完結編となる傑作『サッドヴァケイション』(2007)を撮る前の、『エリ・エリ・レマ・サバクタニ』(2006)を世に出して迷走している最中に、本作を撮ったのかもしれない。凡人には踏み込めない、監督独自の世界だ。

老人といい女

西伊豆の別荘地で、目が不自由で口も利けない高齢の男(山崎努)と優雅に暮らしている女・かおる(鈴木京香)。かおるには、たまに電話で会話する夫がいるようだが、詳細は明かされない。

傍から見れば、男とかおるは年齢差のある恋人同士だ。彼女には、「私がいなければこの男は生きていけない」という優越感があり、また、男のサングラスの奥の空洞のような瞳に魅了されていた。

かおるは地元のバーで出会った、太一(安藤政信)とエイコ(伊藤歩)から、その土地に伝わる隠れキリシタンの話を聞かされる。そして目の見えない男は、いつのまにか姿を消してしまう。

◇

ストーリーらしきものはある。時折、はっと息をのむ奇跡のように美しいシーンもある。山中で銃声が聞こえて振り返る男と女、そこに蝶が舞うシーンは、絶品だ。ファーストテイクで偶然撮れたものだと、青山監督が語っていた。

だけど、この作品は思わせぶりに仕込まれたいろいろな手がかりから考察する気には、どうもなれない。そこに正解がある気がしないのだ。

◇

本作のプロデューサーでもある畠中基博が夫婦で海外旅行に出かけたときに、どう考えても釣り合いの取れない若い奥さんと爺さんのカップルがいたらしい。

一体どういう関係なのか、そこから着想を得て、企画が青山真治監督に持ち掛けられ、さらに岩松了が脚本を書くことになった。そんな経緯だという。

だから、正解などなく、ただ色っぽい女と爺さんが一緒に生活していれば、企画としては満足するのに違いない。

こおろぎとは何だったのか

かおるは盲人の男を「飼っている」つもりで優越感に浸っていたようだが、内実は「飼われていた」のだと分かってくる。

「こおろぎ」というタイトルはこの<飼う=虫>に因んでいるように思えるが、いま一つピンとこない。変に食用でもイケる昆虫名にするから、男が常に口に放り込んでいるのが“ひまわりの種”じゃなくて“これ”じゃないかと思ってしまう。

不具になった男を飼う女が支配欲求を満たす映画といえば、寺島しのぶの『キャタピラー』(若松孝二監督)という傑作があった。あれもタイトルは虫の名前だった(芋虫)。

かおると男との食事のシーンでは、目が見えないために手探りで食べる男の様子が特徴的だ。

食とエロチシズムを融合させる意図は分かるが、それは伊丹十三監督が『タンポポ』でやり尽くしているし、山崎努と山荘の組み合わせも『お葬式』の焼き直しに見える。

目玉焼きをチューチューするのは『家族ゲーム』(森田芳光監督)だが、これも演じていたのは伊丹十三と、オマージュが徹底している。

青山監督作品常連の撮影監督たむらまさきが、伊丹作品も撮っていたという縁から生まれたものなのだろうが、既視感は否めない。

キャスティングについて

青山真治監督は、永瀬正敏主演の伝説のテレビドラマ『私立探偵 濱マイク』の一本、「名前のない森」を監督している(ちなみに本作脚本の岩松了は、その次のエピソードを監督)。

「名前のない森」のゲストが鈴木京香であり、その縁で本作の主演となったそうだが、当の本人は、意味もよく分からずに演技をしていたというようなことを何かで語っていた。まあ、無理もない。

◇

本作には鈴木京香と山崎努のほか、共済組合が運営するバーで出会った美男美女のカップル(安藤政信、伊藤歩)くらいしかまともな役はない。

終盤の沈没船引き揚げあたりから、この数少ない登場人物の中でも、本当に実在するか疑わしい夢オチ的な展開になってくる。下手すると、半分くらいは想像の産物かもしれない。

名優山崎努の気迫の演技は、今回も圧倒された。こんなに不快で気色の悪い偏屈ジジイを演じるとすれば、やはり第一人者だろう。

カメオ出演的な脇役に、青山組常連の斎藤陽一郎と光石研、そして終盤にようやく登場する尾野真千子と小澤征悦。本編が難解だから、こういうサービスで、「次は誰が出てくるかな」と楽しむくらいしかない。

◇

幻の封印映画は、そのまま海に沈めておくべきだったのではないか。奇跡的に美しいショットも散見されるが、物語の迷走ぶりは、他の青山作品を凌駕する。

以上、世の中には、お蔵入りで幻の作品扱いされ、期待を膨らませているほうが幸福な映画もあるのだと認識できた。作品毎に好き嫌いの振れ幅が大きい青山真治監督作品。こういう出会いも覚悟のうえだ。次行ってみよう。