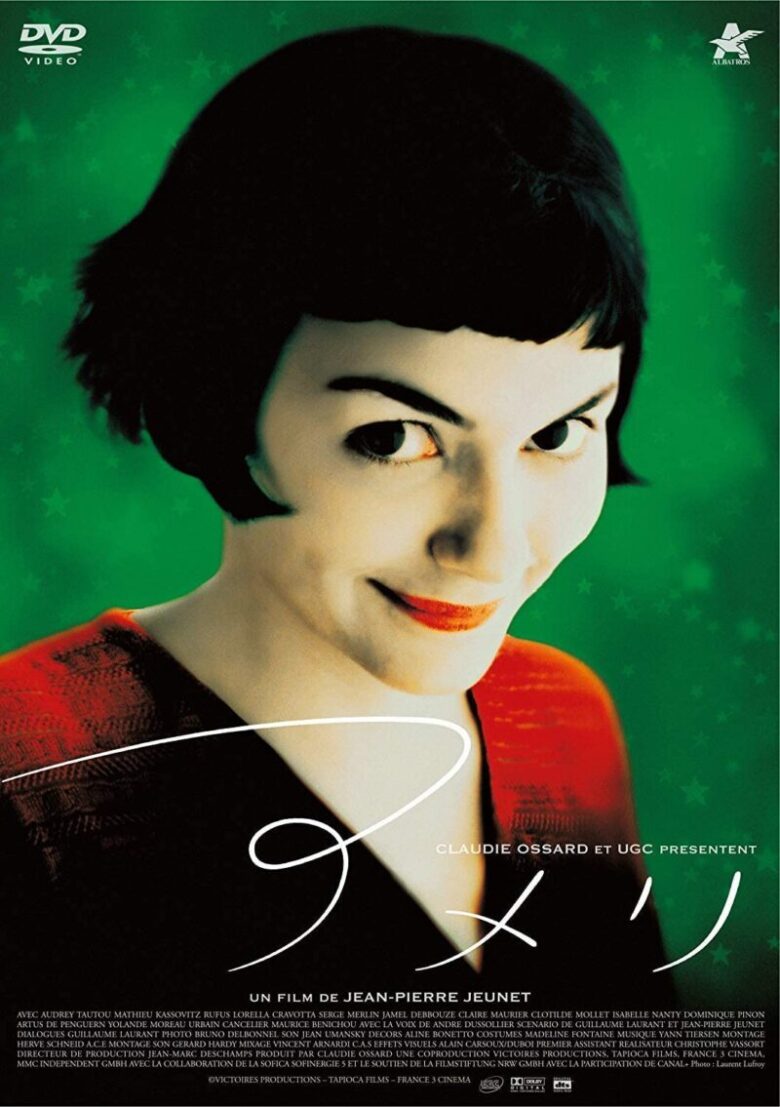

『アメリ』

Le Fabuleux Destin d’Amélie Poulain

ジャン=ピエール・ジュネ監督とオドレイ・トトゥの織りなすパリの小粋なロマンティックコメディ。

公開:2001年 時間:122分

製作国:フランス

スタッフ 監督・脚本: ジャン=ピエール・ジュネ 脚本: ギヨーム・ローラン 音楽: ヤン・ティルセン キャスト アメリ・プーラン: オドレイ・トトゥ ニノ: マチュー・カソヴィッツ レイモン(老人): セルジュ・メルラン マドレーヌ(大家): ヨランド・モロー シュザンヌ(店主): クレール・モーリエ ジーナ(店員): クロティルド・モレ ジョルジェット(〃):イザベル・ナンティ ジョゼフ(常連客): ドミニク・ピノン イポリト: アルチュス・ド・パンゲルン コリニョン(店主):ユルバン・カンセリエ リュシアン(店員):ジャメル・ドゥブーズ ブルトドー(宝箱):モーリス・ベニシュー ラファエル(アメリ父): リュファス アマンディーヌ: ロレーラ・クラヴォッタ エヴァ(ポルノ店同僚):クロード・ペロン フィロメーヌ(CA): アルメール

勝手に評点:

(オススメ!)

コンテンツ

あらすじ

幼い頃から空想の世界で過ごしてきたアメリ(オドレイ・トトゥ)は、そのまま大人になり、モンマルトルの古いアパートに一人で暮らしながらカフェで働いている。

他人とのコミュニケーションは苦手だったが、偶然発見した宝箱を持ち主に返したことをきっかけに、誰かを少しだけ幸せにすることに喜びを見出すように。

そんなある日、アメリは他人の証明写真を収集する不思議な青年ニノ(マチュー・カソヴィッツ)と出会い、恋心を抱く。

今更レビュー(ネタバレあり)

買い付けてくれて感謝!

シナリオ段階で本作を買い付けて日本に配給したアルバトロス・フィルムの担当が、『エイリアン4』でハリウッドデビューしたジャン=ピエール・ジュネ監督の新作だから、女が男をストーカーするホラー系サスペンスだと思っていたという有名な逸話がある。

読み間違えるのも無理はない。『デリカテッセン』から始まるジャン=ピエール・ジュネ監督のフィルモグラフィに、こんな小粋なロマンティック・コメディが登場するとは想像できないだろう。

だがご存知の通り、蓋を開けたら本作は本国フランスでも日本でも大ヒットを記録し、クレームブリュレの流行に一役買うほどの人気となる。

◇

大人になっても少女時代から変わらず空想の世界に浸るのが好きな主人公のアメリ(オドレイ・トトゥ)は、モンマルトルのカフェで働きながら独り暮らし。

周りの人たちの人生を今よりちょっとだけ幸せにする小さな悪戯をしかけることが好きな彼女だが、いざ自分に気になる相手が現れると、思うように会話することさえままならない。不器用な恋に必要な、ほんの少しの勇気が出ない。

奇跡的な組み合わせ

この作品は、冒頭のアメリの幼少期のパートから、ジャン=ピエール・ジュネによる独特の映像センスと、アンドレ・デュソリエによるナレーション、ヤン・ティルセンによるアコーディオンの優しい調べ、そしてウィットに富んだ大量の小ネタがテンポよく続く。

少女が大人になっても、この流れは変わらず、結局最後まで同じ調子で映画を撮りきってしまう。これは結構すごいことだ。

アメリの好きなものは、

- 店頭の豆袋にこっそり手を突っ込むこと

- クレームブリュレのカリカリの焼き目をスプーンで壊すこと

- サンマルタン運河に石を投げて水切りすること

みたいな、ちょっとクスリとする小ネタが延々と続く。

小ネタのゆるさとこだわりは、ハリウッドならウェス・アンダーソン監督、日本なら三木聡監督あたりの作風に近いかもしれない。ここまでハイセンスに仕立てるのは大したものだ。

部屋の置物やらスピード写真に写った人物やらが動いたり喋ったり、あるいは失意のアメリが水のように溶けて流れ出したりと、当時としては相当ハイレベルの特殊効果が施されている。

だがそれをひけらかすことをせず、徹底して緑と赤にこだわって青を排除したノスタルジックな映像とさりげなく融合させているのは、素晴らしい。

ジュネらしいシニカルな笑い

ジャン=ピエール・ジュネ監督らしからぬロマコメと書いたが、実は随所に彼らしいブラックな要素も詰まっている。

例えばアメリの母(ロレーラ・クラヴォッタ)はノートルダム大聖堂の出口で屋根からの飛び降り自殺者の巻き添えで死んでいる。

アメリが学校に通えず引っ込み思案のコミュ障になったのも、元軍医の父(リュファス)が、父親に抱きしめられたくて診察にドキドキする幼い娘を心臓疾患ありと誤診したからだ。

◇

大人になっても空想の世界に閉じこもっているアメリだったが、彼女の住む古いアパートの壁の奥から、少年のものと思われる宝箱を発見する。

あの手この手で40年前にそこに住んでいた少年を探そうとするアメリ。ついには、今は孫もいる年齢のブルトドー(モーリス・ベニシュー)を探し出し、電話ボックスに置いた宝箱を本人に発見させるよう仕向ける。

アメリはあくまで、表舞台に顔を出さない。奇跡が起きたと涙するブルトドー。初めて世界と調和が取れた気がしたアメリは、人を幸せにすることに喜びを見出すようになる。

ちょっとした幸福感

そこからのアメリの気まぐれな悪戯はどれも楽しい。

ひとりで自宅に引きこもりがちな父が庭に置いたドワーフ(赤い帽子と白ヒゲの人形)をこっそりCAの友人フィロメーヌ(アルメール)に預け、世界各地で撮った写真を父に郵送させる。

不倫相手と駆け落ちした亡夫を想い続ける管理人のマドレーヌ(ヨランド・モロー)には、アルプス山中から発見された40年前の手紙と偽って捏造した夫のラブレターで幸せな気持ちにさせる。

ちょっとしたきっかけを作ってやり、お互い何の関心もなかったカフェの常連客ジョゼフ(ドミニク・ピノン)と店員のジョルジェット(イザベル・ナンティ)をその気にさせてくっつける。カフェの常連役ドミニク・ピノンはジュネ作品でも常連。ベネックス監督の『ディーバ』が懐かしい。

幸福な悪戯も時には逆パターンがあり、いつも従業員のリュシアン(ジャメル・ドゥブーズ)に厳しい食料店主のコリニョン(ユルバン・カンセリエ)の部屋に侵入し、懲らしめるような悪戯を仕掛ける。

留守宅侵入の悪戯はウォン・カーウァイ監督『恋する惑星』のフェイ・ウォンみたいだ。

アメリの恋

自分は裏方に徹し、他人のささやかな幸福のために、ちょっとした悪戯を繰り返す内弁慶のアメリ。主演のオドレイ・トトゥが実にハマる。本作のヒットまで、日本では無名に近かった彼女だが、この配役は良かった。

当初はエミリー・ワトソンの起用案もあったようだが、ちょっと違う。今ではオドレイ・トトゥしか考えられない。あのルックスと前髪を短く切ったヘアスタイルと悪戯好きそうな表情は密接不可分なのだ。

さて、アメリにも気になる男性が現れる。スピード写真のボックス下に捨てられた他人の証明写真を収集する趣味を持つニノ(マチュー・カソヴィッツ)だ。

彼が忘れていった証明写真のコレクションアルバムが映画美術的にはすばらしい出来。マニアックな趣味を追究する二人。相性良さそうだ。

◇

アルバムを返却することで彼と会おうとするアメリだが、会話する勇気などない。そこで考えた策略は、モンマルトルの丘でニノを指示してあちこち動かし、その隙に彼のバイクにアルバムを戻すというもの。でもそれじゃ会話なしのままお別れだ。

それにしても、駅にあるスピード写真のボックスをめぐって、こんな奇想天外な話をよく思いつくものだ。

殻を破れるのか、アメリ

アルバムの中に頻繁に出てくる不気味な男は、死んだ後も忘れられる恐怖に脅える幽霊なのか。そんな話を聞かされるうちに、ニノもいつしかアメリのことを意識し始めている。

<死の恐怖男>の正体を突き止めたアメリは、ニノにもそれが分かるように仕向ける。彼にも小さな幸福を与えたのに、自分の想いを伝える勇気はでない。

◇

彼女が勤めているカフェまで訪ねてきたニノ。なのに、「君がアルバムを拾ってくれた人なの?」と話しかけてくる彼をアメリははぐらかしてしまう。

テーブルの彼の背後のガラス越しに近づくのが精一杯。それほど、心を開くのが怖いのだ。(メニューをガラスの裏側からスラスラ書いていたけど、欧米人ってああも簡単に反転文字が書けるものなの?)

はたして、アメリの恋は成就するのか。クレームブリュレとは違って、自分の殻は破れない彼女に、骨が脆く20年外出していない絵描きの老人レイモン(セルジュ・メルラン)が背中を押す。

「アメリ、お前の骨はガラスじゃない。人生にぶつかっても大丈夫だ」

ああ、まるでおとぎ話のようなフィナーレ。こうして彼女は自ら人生の扉を開け、幸福をつかむ。

◇

ラストには、カフェ常連の売れない作家イポリト(アルチュス・ド・パンゲルン)の文章を町の壁に落書きし、作家にささやかな幸福を与えるアメリ。

彼女の悪戯で、父はドワーフのように旅に出る決意をし、宝箱の持ち主の元少年は孫と会い、レイモンは永年続けたルノアールの模写をやめ自分の絵を描き始める。アメリの親切が、周囲の人々の殻をも砕いたのだ。