『ゲット・アウト』

Get out

鬼才ジョーダン・ピールの初監督作。人種差別問題への向きあい方も多種多様。深いソファに身を沈めて観たい。

公開:2017 年 時間:103分

製作国:アメリカ

スタッフ

監督・脚本: ジョーダン・ピール

キャスト

クリス・ワシントン: ダニエル・カルーヤ

<アーミテージ家>

ローズ: アリソン・ウィリアムズ

ミッシー: キャサリン・キーナー

ディーン:ブラッドリー・ウィットフォード

ジェレミー:

ケイレブ・ランドリー・ジョーンズ

<同家の使用人>

ジョージナ: ベティ・ガブリエル

ウォルター: マーカス・ヘンダーソン

<その他>

ロッド・ウィリアムス:

リル・レル・ハウリー

アンドリュー・ローガン・キング:

ラキース・スタンフィールド

ジム・ハドソン: スティーヴン・ルート

勝手に評点:

(一見の価値はあり)

コンテンツ

あらすじ

アフリカ系アメリカ人の写真家クリス(ダニエル・カルーヤ)は、白人の彼女ローズ(アリソン・ウィリアムズ)の実家へ招待される。

過剰なまでの歓迎を受けたクリスは、ローズの実家に黒人の使用人がいることに妙な違和感を覚えていた。その翌日、亡くなったローズの祖父を讃えるパーティに出席したクリスは、参加者がなぜか白人ばかりで気が滅入っていた。

そんな中、黒人の若者を発見したクリスは思わず彼にカメラを向ける。しかし、フラッシュがたかれたのと同時に若者は鼻から血を流し、態度を急変させて「出て行け!」とクリスに襲いかかってくる。

今更レビュー(まずはネタバレなし)

すごいな、ジョーダン・ピール

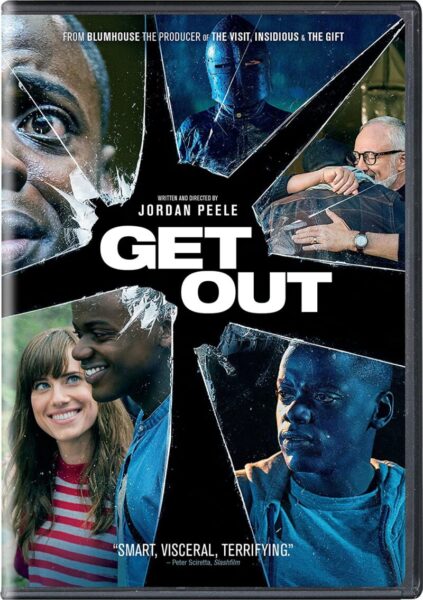

うかつにも、私はジョーダン・ピール監督のこの傑作を、公開時すっかり見過ごしていた。あまり興味を持ちにくい、というかチープなホラーっぽいポスタービジュアルにだまされ、無意識に関心の対象外にしてしまったらしい。

現在公開中のジョーダン・ピール監督の新作『NOPE/ノープ』を観て、2017年に作られた初監督作品の本作に立ち戻ってみた。そうしたら、これが実に面白いではないか。

◇

ジョーダン・ピールが監督としての評価も相応に得たうえで撮った『NOPE/ノープ』に比べると、目を瞠るような大迫力の映像もないし、製作費のかかっていそうな場面も少ない。ぶっちゃけ、低予算のアイデア勝負の作品だ。

だが、いやだからこそ、黒人の人種差別という今なお続くシリアスでセンシティブな問題を、思いもよらない手法で描き出す本作には、心底感服した。

これは鮮やかな手口だったと思う。アカデミー賞では脚本賞の獲得に留まったのが物足らないくらいだ。

俺が黒人だって伝えてある?

本作はぜひ、予備知識を極力得ずに観てほしい。ここでは、何とかネタバレせずに、本作の魅力をお伝えしたいと思う。

冒頭では、夜道を迷ったと思しきアフリカ系アメリカ人の男性が、誰もいない住宅街を一人歩いている。そこに現れたクルマが、男を追尾するように停車し、仮面姿の暴漢が襲い掛かる。話は一旦ここまでで、物語は主人公のエピソードに移る。

◇

本作の主人公はアフリカ系アメリカ人の写真家クリス。演じるダニエル・カルーヤは、本作で高い評価を得て、『NOPE/ノープ』にも主演。クリスは、部屋で白人女性のローズ(アリソン・ウィリアムズ)と仲良く話している。

二人は恋人同士のようだ。黒人男性と白人女性のカップルは、日本人が思うほど珍しいものではない(私にもそういう友人がいる)。

だから、普通に付き合っている二人なのだろうと思っていたが、どうやら、クリスはローズの実家に初めて顔を見せに行く計画のようで、「親に、俺が黒人って話してある?」と心配している様子。

「両親は差別主義者じゃないわよ。オバマ大統領に三期目があれば、父は投票してたわ」とローズは意に介さない。

なるほど、肌の色など気にせずに人物本位で恋人を選ぶ、若く美しい白人のカノジョの実家に、ドキドキしながら訪れる黒人男性の話なのだと理解した。誰だって、初めて恋人の実家に招待されれば、緊張するものだ。

でも、私の脳裏には、『もう終わりにしよう。』(2020、チャーリー・カウフマン監督)のホラーな世界がよぎる。

だって、あまりに不気味な雰囲気。クルマは山道を運転中に鹿に衝突してしまうし、ローズの実家で両親はクリスを歓待してくれるが、邸宅の黒人の使用人たちは、彼のことを無言でジーッと敵視しているし。

ソファーに沈んで観たい映画

「クリス、君が何を言いたいか分かるよ。白人の家に黒人の使用人だものな」

そう語るローズの父ディーン(ブラッドリー・ウィットフォード)は脳神経外科医。クリスにしてみれば、気まずい環境だ。使用人たちに好意を持たれるとも思えない。

そしてローズの母ミッシー(キャサリン・キーナー)は心理療法家。楽に禁煙できるからと、ミッシーに催眠療法を勧められるクリス。ここから、物語の不吉な予感は、確信に変わっていく。

◇

ミッシーがティースプーンでカップをかき回す音がトリガーになり、クリスは催眠術で異世界に入ってしまう。ソファに座ったまま、暗黒の宇宙空間の底に沈んだように動けなくなるクリス。

見上げれば上空に切り取られたような窓から、ミッシーが彼を見下ろしている。この空間デザインは、チープながらもよい出来栄え。

それにしても、この怪しい母親役をキャサリン・キーナーが演じるとはハマり過ぎる。『マルコヴィッチの穴』、『アダプテーション』、『脳内ニューヨーク』とチャーリー・カウフマンと組んでは脳内に入り込んで悪さばかりしているキャサリン・キーナー。本作でも本領発揮か。

アーミテージ家で開催されるガーデンパーティがまた怖い。ゲストのほとんどが白人で、アフリカ系なのはクリスと、もう一人だけみつけたゲストの男性ローガン(ラキース・スタンフィールド)。

だが、老齢の白人女性と一緒のこの若い黒人男性は、身のこなしも白人のようで、どこか様子がおかしい。異文化の人々の輪に飛び込んで、馴染めずにいる主人公の不安は、『ミッドサマー』(2019、アリ・アスター監督)を思わせる。

◇

ジョーダン・ピール監督はアイラ・レヴィンの小説「ステップフォードの妻たち」に触発されて本作の脚本を書いたそうだ。ニコール・キッドマンの『ステップフォード・ワイフ』なら昔観た記憶があるけれど、今度小説もトライしてみよう。

今更レビュー(ここからネタバレ)

ここからネタバレしている部分がありますので、未見の方はくれぐれもご注意ください。

開かずの納戸には何がある

本作で心強いのは、TSA(運輸保安庁)に勤務しているクリスの親友・ロッド・ウィリアムス(リル・レル・ハウリー)の存在だ。妙な催眠術をかけられたおかげで、どうも調子がおかしいと電話でロッドに相談するクリス。

「あいつらは、俺たち黒人を催眠術にかけて、性奴隷にするつもりなんだ!」

この時点では半ば冗談で言っていたのだろうが、やがてそれは(性奴隷ではないにせよ)真実味を帯びてくる。

- 夜の庭で全力疾走する男や、突如涙を流す女など、怪しさ一杯の黒人の使用人

- クリスの行動にのみ注目しているパーティ客の白人たち

- カメラのフラッシュで突如暴れ出した黒人のパーティ客・ローガン

- クリスの写真でオークションをしているようなそぶりの白人たち

こうした伏線が積みあがって、最後に結論を導き出す。

謎解きフェーズが始まるのは、クリスが屋敷にある禁断の納戸を開けた時からだ。

彼はそこで、恋人のローズの写真を発見する。奇妙なことに、どの写真でも、彼女はクリスではない黒人男性に寄り添っている。根っからの黒人好きの女性だっているだろうが、あまりに男性遍歴が多すぎる。

これって、次々に黒人男性を連れてきては、殺して庭に埋めているとか? いや、それではオークションのシーンが説明できない。

この写真を発見して、ローズに不信感を抱いたクリス。家から逃げようとする彼に「クルマの鍵は渡せないわ!」

ついに、ローズは本性を現わす。

まいりました、このオチには

白人たちは、凝固法という脳外科的な技術を編み出す。速さと強さ、クールの象徴である若き黒人を宿主として捕まえ、高齢化した白人たちを脳移植で寄生させようというのだ。

その結果、例の催眠術にかかったときのように、肉体を白人に譲り渡した黒人は、意識の海の底に沈んだまま動けずに、上空の窓から外界を眺めているような感覚になるらしい。

随分と奇想天外なアイデアで、人種差別問題を表現したものだ。セリでクリスを高値で落とした老齢の男性は、彼の身体を乗っ取ろうとする。

屋敷にいる使用人の男女も、同様に手術を受けて黒人に憑依している、ローズの祖父と祖母だったのだ。

角を生やした鹿の剥製、ソファからはみだしたクッションの綿毛、ケータイのフラッシュの効用、伏線が美しく収まっていくのは、ジョーダン・ピール監督の得意なスタイル。

冒頭に夜道で襲撃された黒人男性が、実は凝固法で移植手術されたローガンだったという事実も分かる。

最後に生き残るのは、クリスか、ローズか。これは着地が予想できない。健康美が売りの白人女性ローズの首を絞めているクリス。そこに折しも警察車両が登場する。無条件で撃たれそうなのはクリスじゃないか。

◇

結末をハッピーエンドにするか、監督も頭を悩ましたそうだ。ここまで来たら、最後までシビアな展開にするのも悪くないと思いながら私は観ていた。

でも、もっと辛辣で背筋が寒くなるのは、本作にコメディ部門として作品賞を授ける、ゴールデングローブ賞の配慮のなさではないのか。