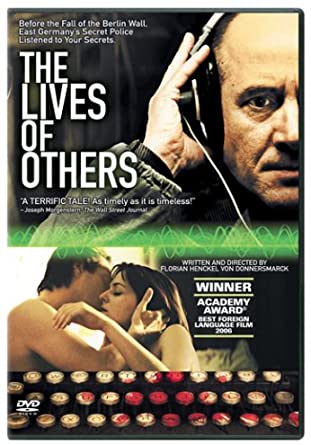

『善き人のためのソナタ』

Das Leben der Anderen

東ドイツのシュタージによる監視社会で、西側になびく標的を盗聴する局員に、良心が芽生えていく。

公開:2007 年 時間:137分

製作国:ドイツ

スタッフ 監督・脚本: フロリアン・ヘンケル・ フォン・ドナースマルク キャスト ヴィースラー大尉: ウルリッヒ・ミューエ ゲオルク・ドライマン: セバスチャン・コッホ クリスタ=マリア・ジーラント: マルティナ・ゲデック グルビッツ部長: ウルリッヒ・トゥクル ハムプフ大臣: トーマス・ティーメ ハウザー: ハンス=ウーヴェ・バウアー イェルスカ: フォルクマー・クライネルト ヴァルナー: マティアス・ブレンナー

勝手に評点:

(オススメ!)

コンテンツ

あらすじ

秘密警察による反体制派への監視が行われていた冷戦時代の旧・東ドイツ。秘密警察局員のヴィースラー大尉(ウルリッヒ・ミューエ)は、ある日<反体制派>と目される劇作家ドライマン(セバスチャン・コッホ)を監視するように命じられる。

ドライマンの家に盗聴器を仕掛けたヴィースラーだったが、彼の部屋から聞こえてきたピアノ曲「善き人のためのソナタ」に心を奪われてしまう。

今更レビュー(まずはネタバレなし)

東ドイツ・シュタージの監視社会

1984年の東ベルリン。国家保安省(シュタージ)による監視社会を舞台に、盗聴任務に従事するひとりの局員の心の揺らぎを描いた作品。

ナチスやゲシュタポを題材にした作品はドイツ映画以外にも数多くあるが、この時代の東ドイツのシュタージを描いた作品は珍しい。

しかも、市民が恐怖に震える監視社会をリアルに映し出すだけでなく、<善き人>を主人公に据えることで、静かながらも胸をうつヒューマンドラマに仕上がっている。公開当時以来久々に観たが、いかにもドイツ映画らしい、高品質でカッチリとした脚本の作品は何度観ても心地よい。

◇

こんな秀作を、当時33歳のフロリアン・ヘンケル・フォン・ドナースマルク監督(長い!)がデビュー作で撮るとは、当時大いに感心したものだ。アカデミー賞外国語映画賞の受賞も納得の作品。

本作の次にドナースマルク監督は、まったくテイストが異なる、ジョニー・デップとアンジェリーナ・ジョリーのビッグネーム共演の『ツーリスト』(2020)というトホホな作品を撮る。ちなみに8年ぶりの近作は『ある画家の数奇な運命』(2018)。

ターゲットを監視盗聴せよ

シュタージの局員である主人公のヴィースラー大尉(ウルリッヒ・ミューエ)は、国家に忠実で共産主義体制を盲信している。

「48時間眠らせず尋問を繰り返すのだ。真実を語る者は表現を変えて答えるが、嘘をつく者は同じ言葉にすがるのでわかる」

映画の冒頭で彼は、学生相手に反体制的な市民への取り調べについて、そう講義する。非人道的ではないかと質問する学生の名簿にXをつけるヴィースラーは、いかにもやり手の堅物そうな人物だ。

◇

そんな彼に盗聴監視の任務が与えられる。対象は、劇作家のゲオルク・ドライマン(セバスチャン・コッホ)。西側に通じているとの情報で、ハムプフ大臣(トーマス・ティーメ)からの監視指示。

ドライマンと他の芸術家連中との交流、恋人であり女優のクリスタ=マリア・ジーラント(マルティナ・ゲデック)との愛欲の日々、何もかもが徹底的に調査される。

◇

ヴィースラー大尉が構築する、いかにもドイツ的な雰囲気の、徹底した盗聴監視体制が目を引く。

ドライマンのアパートに侵入しては各部屋の壁に手際よく仕込む盗聴器群、それに気づく隣人には他言無用だと恫喝し、上階の部屋の床にはドライマンの部屋の間取りを描き、ハイテク機器を積み上げて、二交代制で盗聴し、逐一レポートをタイプライターで打つ。無骨なオーバーイヤーのヘッドフォンが、雰囲気を盛り上げる。

この曲を聴いた者は悪人にはなれない

ヴィースラーの上司のグルビッツ部長(ウルリッヒ・トゥクル)は、組織内でうまく立ち回って出世した人物。ドライマンを洗えと指示したハムプフ大臣の目的が、クリスタを自分の情婦にすることと気づき、大臣と女の関係を報告書には書けないが、証拠を集めて弱味を握ろうとする。「それでも党員か」とヴィースラーは軽蔑する。

食堂で評議会議長をこき下ろすジョークを言おうとしてた若手局員に、「構わないから言えよ」と促すグルビッツ部長。言わせたあとの対応が怖い。腹の中が読めないこのグルビッツに対して、ヴィースラーは冗談ひとつ言わず、仕事一筋の男とわかる。

◇

だが、そんな彼がある日、覚醒する。シュタージが目を付けていた演出家のイェルスカ(フォルクマー・クライネルト)が、友人であるドライマンに贈った楽譜<善き人のためのソナタ>。

イェルスカが自殺したと聞いたドライマンは、ピアノでその曲を演奏する。

「レーニンはベートーベンの<熱情ソナタ>を批判した。これを聴くと革命が達成できない。この曲を本気で聴いた者は、悪人にはなれない」

本作で演奏されるピアノ曲は、『イングリッシュ・ペイシェント』でアカデミー賞作曲賞を獲った巨匠ガブリエル・ヤレドに「<熱情ソナタ>のような影響力のある曲を」と監督がオーダーしたものだそうだ。

盗聴器越しにこの曲を本気で聴くヴィースラーは、静かに一筋の涙を流す。どこか宇宙人ジョーンズのCMを思い出すが、名場面である。ここから、彼の心は変化し始める。だが、すぐにあっさり善人になるのではなく、揺れ動く心情の描写がうまい。

ドライマンとクリスタの会話に親身になってヴィースラーが聴き入っているところに、セックスシーンの盗聴にしか興味がないガサツな交代要員がきたり、エレベーターに乗り合わせた小さな少年に「おじさん、シュタージなの? お父さんが悪い人だって」と言われたりと、時折ちょっとニヤリとする演出もはさまる。

今更レビュー(ここからネタバレ)

ここからネタバレしている部分がありますので、未見の方はご留意願います。

シュタージによる捜査が進む

ハムプフ大臣に会いに行こうとするクリスタの前に、女優である彼女のファンを装って接近しドライマンの元に帰るように薦める。

そうかと思えば、西側に逃亡しようとするドライマンの友人の計画を盗聴しながら、今回だけはと脱出を見逃してやる。ヴィースラーは、ドライマンとクリスタが捕まらないよう、人知れずいろいろと便宜を図る。

ただ、ヴィースラーが見逃した西側への脱出は、ドライマンが自室を盗聴されていないか試すための架空の計画だった。結果、皮肉にもドライマンたちは盗聴を疑うことをしなくなり、西側の新聞社に東ドイツの実情を投稿するという大胆な行動に出る。

これにより、ドライマンは大臣やグルビッツ部長に一層マークされるようになってしまう。

◇

投稿した原稿と同機種のタイプライターを保有していれば即逮捕だと血眼になって捜査するシュタージ。あらかじめ、シュタージは目を付けている文化人の保有するタイプライター機種をすべて把握しているのが怖い。ドライマンはタイプを部屋の床下に隠しているが、これを巡って悲劇が起こる。

タイプライターの隠し場所を、薬物保有で別件逮捕されたクリスタが尋問するヴィースラーに釈放と交換条件で自白する。ヴィースラーは映画の冒頭で厳しい尋問を行っていた時とは別人のように、優しく彼女を説得する。

壁が崩れた!

その後、シュタージの局員たちがドライマンのアパートに証拠押収に押しかけるシーンからエンディングまでは、一部の隙もない見事な展開だ。

シュタージの家宅捜査する部屋の床下にタイプライターはなく、秘かにヴィースラーが先回って移動させる。そんな奇策を知らず、恋人を彼らに売った罪悪感からクルマに身を投げるクリスタ。そして、自分を売ったクリスタを恨むのではなく、悪かったと彼女の亡骸を抱き慟哭するドライマン。

なんという悲恋。映画がここで終わっても、傑作だと評価したと思う。

◇

だが、更に名場面は続く。グルビッツ部長は、これはヴィースラーの証拠隠滅だと確信し、「お前は一生、地下室で手紙の開封仕事だ」と告げる。この男も、意外と優秀なのだ。そこに意味深なゴルバチョフ書記長就任の記事。

4年7か月後、手紙開封に明け暮れるヴィースラーの脇で同僚が、「壁が崩れた!」。1989年11月。こうして東西ドイツの分断は終わる。

HGW XX7に感謝をこめて

その二年後、ドライマンは当時自分が盗聴され情報が筒抜けだったとヘムプフ大臣から聞き、資料館で自分のファイルを調べる。現実にここまで情報が開示されているのか知らないが、彼は、HGW XX7というコード名の局員が、虚偽の報告書で自分たちを守ってくれていたことを知る。

その人物の所在を探しあてたドライマンは、だが,郵便配達をするヴィースラーに声をかけようとして思いとどまる。ここが素晴らしい。この場面で言葉を交わし、抱擁でもしようものなら、映画は台無しになってしまうところだ。

◇

そして更に二年後、今度はヴィースラーが、大型書店でドライマンの著書『善き人のためのソナタ』の出版を知り、平積みの著書を手に取る。すると何と、「HGW XX7に感謝をこめて」と献辞があるではないか。そのままレジへ。

「ギフト包装は?」

「いや、私のための本だ」

この味気ないやりとりと、店員の無愛想さが、静止画で終わるラストシーンを一層引き立たせる。ネット書店や電子書籍では、この粋なエンディングは生まれない。しばらく余韻に浸っていたい作品だ。