『モロッコ、彼女たちの朝』

Adam

カサブランカのパン屋に訪れた運命を変える出会い。二人の女性の絆は新しい人生へと動き出す。

公開:2021 年 時間:101分

製作国:モロッコ

スタッフ 監督: マリヤム・トゥザニ キャスト アブラ: ルブナ・アザバル サミア: ニスリン・エラディ ワルダ: ドゥア・ベルハウダ スリマニ: アジズ・ハッターブ

勝手に評点:

(一見の価値はあり)

コンテンツ

あらすじ

臨月のお腹を抱えてカサブランカの路地をさまようサミア(ニスリン・エラディ)。イスラム社会では未婚の母はタブーとされ、美容師の仕事も住居も失ってしまった。

ある日、彼女は小さなパン屋を営むアブラ(ルブナ・アザバル)と出会い、彼女の家に招き入れられる。アブラは夫を事故で亡くし、幼い娘との生活を守るため心を閉ざして働き続けていた。

パン作りが得意でおしゃれなサミアの存在は、孤独だった母子の日々に光を灯す。

レビュー(まずはネタバレなし)

未婚の妊婦というタブー

モロッコにちなむ映画はハンフリー・ボガートの時代からあるが、モロッコ映画というのは初めて観た。本作は日本で劇場公開される初めてのモロッコ映画だという。

日本ではみかけない伝統的なパンの数々、アラビアンなインテリアやファッション。そんな興味深い生活文化に気を取られてしまうが、作品の内容は想像以上に重たい。

◇

冒頭、美容師の仕事を求めて面接に行くも住み込みは不可と断られ、カサブランカの路地をさまようサミア(ニスリン・エラディ)。どうやら妊娠中のようだが、家政婦でも何でもやると職探しで家々をあたっても、誰も受け入れない。

途方に暮れて、夜更けに路上に座っているサミア。パン屋を女手一つで営むアブラ(ルブナ・アザバル)は彼女を一旦門前払いしたものの、娘のワルダ(ドゥア・ベルハウダ)が気にするので、数日家に泊めてあげることにする。

だが、仕事は手伝わせず、一目にもつかないようにと厳しく言い渡す。どういうことか。

予備知識がなくても次第に分かってきたが、イスラム社会では未婚の母は最大の禁忌なのだ。だから、町の人はサミアを受け容れないし、アブラも自分が巻き込まれることを恐れている。

本作の中でそれがはっきりと描かれるのは、サミアが店を手伝い始めて共用の窯に行き、男が妊婦を気遣って椅子を勧めてくれるシーン。周囲の女たちは、ふしだらな女になぜ親切にするのだと文句を言うのだ。

モロッコ母情

世間の目は冷たい。サミアが未婚女性だというのは、服装か何かで見分けがつくのだろうか。

それにしても、サミアを家に置きつつも厳しく監視するアブラの眼光が鋭い。化粧っ気がないので、一層厳しい印象を受ける。

演じるルブナ・アザバルは、ドゥニ・ヴィルヌーヴ監督の出世作『灼熱の魂』で数奇な運命の下、強い母を演じていたひとだ。本作のアブラも、過酷な人生を歩んできているのか。

◇

店を手伝わせないはずだったサミアだが、勝手に朝食用に作ったパンがなかなか上手で、いつの間にか店頭に並び、人気商品となる。

サミアが得意とする手延べ麺を丸めたようなパンの<ルジザ>、アブラが焼いているクレープのような<ムスンメン>など、町の人が並んで購入する人気商品はどれも美味しそう。

家の中に差し込む光の中で、ひも状のパン生地を毛糸のように巻いていく工程は、服装も相まってまるでフェルメールの西洋画のようだ。

監督が母に捧げたもの

心を閉ざして暮らしてきたアブラと娘のワルダとの家庭には、温かみが感じられなかったが、パン作りが得意でおしゃれで明るいサミアの存在により、少しずつ変化が生じ始める。

◇

本作は、マリヤム・トゥザニ監督が実母に捧げた作品であることが最後に示される。

実は、作品の中でアブラとワルダの仲を取り持ち、化学変化を起こさせる重要な存在である娘のワルダは、少女時代のマリヤム・トゥザニ監督がモデルということのようだ。

監督は両親とともに、サミアのような未婚の母を家庭に受け入れた経験があり、それが本作を撮ったきっかけとなっている。

アブラには、好意を寄せ親切にしてくれる男性・スリマニ(アジズ・ハッターブ)がいるが、彼女は全く寄せ付けない。「私が男性を必要にしている女に見える?」サミアがその気にさせようとしても、アブラは取り付く島もない。

アブラが心を閉ざしたのは、夫を亡くしたことが原因だった。娘に同じ名前を付けるほど好きだった歌手のワルダの音楽テープさえ、夫の死後は一度も聴いていない。

◇

本作をモロッコで公開することは、なかなか覚悟が必要だったのではないか。イスラムの結婚観、特に未婚の母に対する偏見・差別、そして男性に比して大きく制限された女性の権利について、静かながらも正面から問題提起をしている。

モロッコでは本作に勇気づけられたという声も多いと聞く。日本人には伝わりにくい感覚もあるが、文化の違いに思いをはせて、このようなドラマに向き合うことは新鮮な経験であり、感動を覚えた。

レビュー(ここからネタバレ)

ここからネタバレしている部分がありますので、未見の方はご留意願います。

心を閉ざしていたアブラの変化

封印していたワルダの歌の音楽テープを仕事中に流し続け、アブラが制するも決して屈せず強引に彼女の心の扉をこじ開けようとするサミア。音楽に合わせて二人でゆっくりと身体を揺らす二人。そこから、アブラには目に見える変化が現れる。

彼女は漁師だった夫を事故で亡くした。おそらくは誰かのヘマの解決に駆り出されたせいなのだが、まだぬくもりの残る夫の遺体に、彼女は触ることもキスすることも許されなかった。

女性は伝統的に、埋葬の場に同席することができない。その日から、アブラは心を閉ざした。

そんな彼女をサミアは変えてあげたい。パンの生地を手でこねる作業を、パン作りが上手なサミアがアブラの手を取って伝授する。触れ合いの大切さが、生地の感触と共に観る者にも伝わってくる。

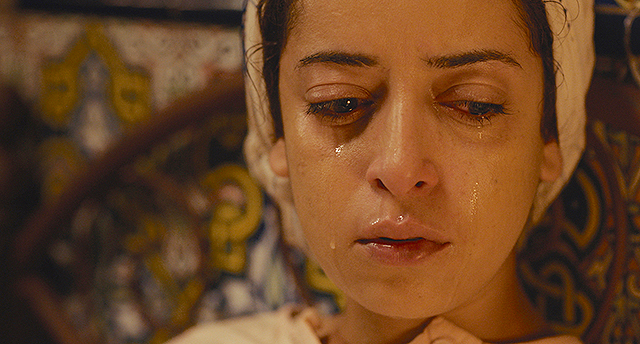

そこに明示的な台詞はない。だが、前半では化粧っ気なく、裸で立っていると性別さえ疑わしく思えるアブラが、アイラインを引きリップを塗り、みるみる女性的な華やかさを取り戻していく。表情も柔らかくなっている。

これも、マリヤム・トゥザニ監督が実父を亡くした際の、母親の実体験に基づくものだそうだ。

心を閉ざしていたサミアの変化

こうしてアブラは人生に光を取り戻すが、予定日の近くなったサミアはどうなのか。幼いワルダが彼女の大きくせり出したお腹に触らせてもらい、「ほら蹴ったよ」とサミアにも触らせるシーンがある。

普通なら笑顔の場面だが、サミアの表情は冴えない。モロッコでは中絶は違法であり、かといって未婚女性が出産すれば、その子供は<罪の子>のレッテルを貼られて生きていくことになる。

考え抜いたサミアの結論は、すぐに養子に出して実家に戻り、人生を再スタートすることだった。

◇

生まれてくる子供に情が湧かないように、名前も付けず、母乳も与えない。すぐに養子施設へ。それは、母子それぞれの幸福を考え抜いた末の苦渋の決断だ。

ここは見ていてつらい。無事に男の子が生まれるが、産婦には笑顔も安堵の表情もない。

出産したばかりの子供を、諸般の事情で手離す物語は、日本でも『朝が来る』(河瀨直美監督)やドラマ『コウノドリ』など多くの作品で登場する。だが、ここまで気丈にふるまう母親の姿は珍しい。

夜に子供が泣き続けても、毛布をかぶって耳をふさぐサミアの姿が涙を誘う。何も感じてはいけない、明日には別れるのだ。そう自分に言い聞かせてきたサミアの心の扉を、子供の泣き叫ぶ声は開けることができるか。

◇

俳優は、子役と動物には勝てないというが、赤ん坊はその最たるものかもしれない。この生まれたばかりの赤ん坊は、演技をしているわけはないが、実に可愛いし、いい動きを見せる。

名前をつけないはずの息子に、終盤でサミアは「アダムという名よ」とアブラに伝える。我々は、それが作品のタイトルなのだと気づく。

◇

映画の最後は、眠っているアブラとワルダを起こさぬように別れを告げ、アダムを抱いて家を出るサミア。この家にいては二人に迷惑がかかる。

彼女の向かう先は養子縁組の施設なのかどうかは明かされない。いずれの解釈も可能だとは思うが、母子の絆の強さを信じていたいというのは理想主義者すぎるだろうか。