『戦場のメリークリスマス』

Merry Christmas, Mr. Lawrence

公開:1983 年 時間:123分

製作国:日本・イギリス

スタッフ

監督: 大島渚

原作:ローレンス・ヴァン・デル・ポスト

『影の獄にて』

キャスト

ジャック・セリアズ陸軍少佐:

デヴィッド・ボウイ

ヨノイ大尉: 坂本龍一

ハラ・ゲンゴ軍曹: ビートたけし

ジョン・ロレンス陸軍中佐:

トム・コンティ

ヒックスリー俘虜長:

ジャック・トンプソン

カネモト朝鮮人軍属: ジョニー大倉

勝手に評点:

(一見の価値はあり)

コンテンツ

あらすじ (公式サイトより引用)

1942年戦時中のジャワ島、日本軍の俘虜収容所。収容所で起こった事件をきっかけに粗暴な日本軍軍曹ハラ(ビートたけし)と温厚なイギリス人捕虜ロレンス(トム・コンティ)が事件処理に奔走する。

一方、ハラの上官で、規律を厳格に守る収容所所長で陸軍大尉のヨノイ(坂本龍一)はある日、収容所に連行されてきた反抗的で美しいイギリス人俘虜のセリアズ(デヴィッド・ボウイ)に心を奪われてしまう。

クリスマスの日にハラは「ファーゼル・クリスマス」と叫んでロレンスとセリアズを釈放してしまう。それに激怒したヨノイは捕虜の全員を命じるのだが、周囲からの孤立を深める結果になり、葛藤に苦しむのだった。

今更レビュー(ネタバレあり)

ポスター盗難事件でも話題に

大島渚監督の代表作であり最大のヒット作。今年4月に4K修復版がリバイバル公開された。何十年ぶりに観直したが、40年近くが経過したというのに、今なお時代の先取り感さえ感じさせる芸術性に驚かされる。

世界に1枚しかないという、公開当時の貴重な海外用ポスターが新宿武蔵野館から展示中に盗まれた事件も話題を集めた。その後、ポスターは無事に返還されたと報道されている。

◇

時は1942年、舞台は日本統治下にあるジャワ島レバクセンバタの日本軍俘虜収容所。

所長のヨノイ陸軍大尉(坂本龍一)や粗暴なハラ軍曹(ビートたけし)によって運営されているこの施設には、多くの外国人俘虜が収容されている。

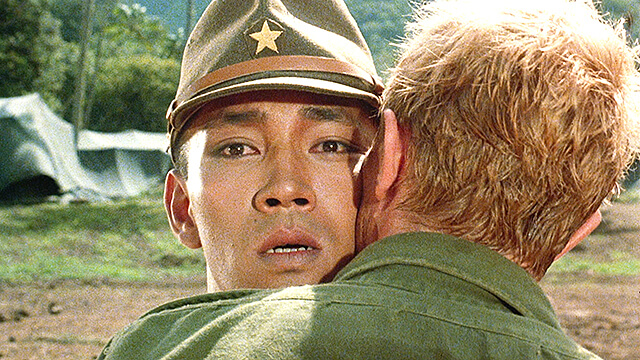

そこに、英国陸軍少佐ジャック・セリアズ(デヴィッド・ボウイ)が俘虜として担ぎ込まれ、ヨノイ大尉の内面の何かが目覚めていく。

それはハラキリに相当する罪

冒頭、朝鮮人軍属のカネモト(ジョニー大倉)がオランダ人捕虜のデ・ヨン(アリステア・ブラウニング)の独房に侵入して犯した事件が騒ぎになる。

ハラ軍曹は、「俺の眼前でもう一度カマを掘ってみろ。できないなら、介錯してやるから腹を斬れ」とカネモトをけしかける。

通訳を務めるジョン・ロレンス陸軍中佐(トム・コンティ)は、ハラの暴虐さに堪えかねる。

この騒動は、ヨノイ大尉の登場で一旦沙汰が持ち越されるが、結局カネモトは処刑される。そして被害者だったはずのデ・ヨンも舌を噛んで死ぬ。二人は愛し合っていたのだ。

◇

このように同性愛が腹切りの罪に値する時代に、そんな感情とは無縁と思っていたであろうヨノイ大尉は、俘虜となった英国陸軍少佐ジャック・セリアズの裁判に立ち会い、彼に惹かれていく。

軍律会議審判官(内藤剛志)の話す内容も、全く耳に届いていない。自覚はないが、恋に落ちた瞬間だ。

◇

そんな相手が瀕死の状態となって、自分の収容所にやってきたとあっては、ヨノイ大尉は気が気ではない。

ジャック・セリアズの体調は気になるし、心の乱れを正すかのように剣術の稽古には気合が入る。だが、心の平静は戻らない。

歌うたいを起用しろ

大島渚は「一に素人、二に歌うたい、三、四がなくて五に映画スター」とよく口にしていたという。確かに、彼の作品にはその手の起用は多く、望外の効果が得られることもある。

本作でいえば、坂本龍一とデヴィッド・ボウイはミュージシャン、たけしは芸人。

デヴィッド・ボウイには俳優としての実績もあり、ブロードウェイの舞台『エレファント・マン』での演技を見て大島監督がオファーを出したというから、映画スター枠かもしれない。だが、坂本とたけしは、演技はずぶの素人だ。

◇

出来上がりを観ると、たけしの演技はけしてうまくはないが、後の多くの出演作で発揮する暴力性とそこに滲ませる人情味といった、彼ならではの味わいが出ている。結果的には、うまい配役だったといえるだろう。

坂本龍一はろくに台詞も覚えずに撮影入りしたそうだが、棒読みと無表情がヨノイ大尉に独自の個性を与えたように思う。それを成功というかは観る人による。私は、もっと表情で語れる役者で観たかった。

◇

ただ、彼がやらせてくれと監督にかけあったという、本作の映画音楽については、称賛の言葉しかない。本作以降、坂本龍一は多くの映画音楽を手掛けるが、本作は劇伴音楽の枠を超えて存在している。

私は当初公開時からサントラばかり聴いていたので、映画を観直すと、この曲が流れる時には、こんな映像がセットされていたのかという、再確認作業になってしまった。

頬ずりだけで失神してしまう

ヨノイ大尉は2・26事件が起きた当時満州にいたために、死に損なった青年将校だった。高度な教育を受け、高い理念を持った知性豊かな人物だが、軍人としては死に場所を求めているような無益な日々を過ごす。

秩序と規律を重んじるヨノイ大尉に、男に惹かれる感情が芽生えるとは、思っていなかっただろう。だが、権力に屈せず抵抗と主張を続けるジャック・セリアズの存在は、彼の心に浸食していく。

◇

そして、ついには衆人環視の中でのキスシーン。厳密には、ただヨノイの両頬にジャックの軽く唇が触れるだけの、欧米人にはただの挨拶だが、彼の混乱は頂点に達し、膝を折り失神してしまう。

<コマ伸ばし>と呼ばれるスローモーションは、カメラの不具合による撮影ミスをごまかす苦肉の策だったが、知らぬ者には心理的描写を見事に表現したかのように映った。怪我の功名だ。このシーンは短いが、やはり本作の白眉といえる。

◇

同性愛色が強い映画と思われがちだが、昨今のLGBT映画の生々しさに比べれば、極めて淡泊な表現であるし、そもそもヨノイ大尉は相思相愛にはなっていない。

種子と蒔く者

ジャック・セリアズは、ひたすら俘虜の集団の中で、英雄的な行動をとり続けるだけだ。だが、彼が我が身を呈して誰かのためになろうとするのには理由があった。

パブリックスクールに通っていた頃に、歌が大好きだった弟に冷たい仕打ちをし、弟は二度と歌うことをしなくなる。ジャックの英雄的な行動は、贖罪のためだったのだ。長い回想シーンが、ジャックに人間的な深みを与える。

◇

デヴィッド・ボウイ、ヨノイでなくても惚れてしまう匂いたつような色気。ヨノイ大尉が更迭され、ジャックは首だけ残して生き埋めの刑に処される。

◇

ヨノイとジャックのエピソードは、ローレンス・ヴァン・デル・ポストの原作『影の獄にて』では第二部『種子と蒔く者』に含まれる。

映画では長いと思えた回想シーンは原作では更に長い。弟を傷つけたジャックは、弟が蒔いた種子により心を入れ替える。そして彼のとった行動は、ヨノイにも伝播していく。

ヨノイが大切に持ち帰ったジャックの遺髪は、日本で奉納される。原作ではヨノイは処刑を免れるのだが、そこに大きな差異はない。むしろ、映画以上に原作には同性愛色は薄いことが意外だった。

影さす牢格子

教養が高く上流階級に属していた二人とは対照的なのがハラ軍曹だ。典型的な鬼軍曹だが、自殺扱いだと遺族に恩給が出ないからと裏工作してくれる、不思議な気遣いも見せるあたり、もとは気立てのいい人物だったのかもしれない。

◇

ハラ軍曹はなぜ、自分はファーゼル・クリスマス(サンタクロース)だと言って、独房のロレンスとジャックを独断で釈放したのだろう。

酔っぱらって、人に善意を施してみたくなったのか、無線機を隠していた真犯人が見つかったので、クリスマスだからとうそぶいて誤認の処罰をもみ消したのか。

ハラとロレンスの間には、ヨノイのような恋愛感情があったとは思えなかったが、絶対的な上下関係のほかに、男同士の奇妙な友情のようなものがある。

生き恥をかくくらいなら、腹をかっ捌いて自決する。日本人の死を潔しとする文化は、この時代当たり前のように描かれている。

一方で、ロレンスやヒックスリー俘虜長(ジャック・トンプソン)ら西洋人は、俘虜になるのも時の運、自殺することは神の教えに背くことであり、生きて苦しむことが贖罪という考えだ。<生き恥>などという英語もないのかもしれない。

この文化の溝は最後まで埋まらないが、終戦後のハラとロレンスは、互いを認め合うことができていたようだ。

◇

ハラとロレンスのエピソードは、原作では第1部『影さす牢格子』に収録されているが、意外なことに、ハラは映画よりも腹の座った好人物として描かれている。ただの粗暴な人物ではない。ヨノイよりも人格者のように読める。

原作の発表当時は、ハラ軍曹の理解を巡って、戦後の傷跡もまだ生々しい英国内で大きな議論があったそうだ。こんな好人物に描かれてたまるかということだろう。

メリークリスマス、Mr. ロレンス

死刑執行を明日に控えたハラが、面会に来てくれたロレンスに、慣れない英語で会話をする。そして別れ際に、以前のような力強い口調で言葉を発する。

「メリークリスマス。メリークリスマス、ミスター・ロレンス」

あの、思い出深い一夜を懐かしむ台詞だろうか。これだけラストの台詞と人物の顔が鮮明に記憶に残る映画はそう多くない。

◇

あのラストにどんな意味があったか。明快な答えはない、というのが正解かもしれない。よく考えれば、意味不明なことが多いけれど、なぜか感動させる場面の多い、不思議な映画だった。そういう映画を、かつては傑作と呼んだ。

『戦メリ』は、分かりやすさ重視で一つの解釈しか認めないような昨今の製作委員会方式の映画では、なかなかお目にかかれない傑作なのだろう。