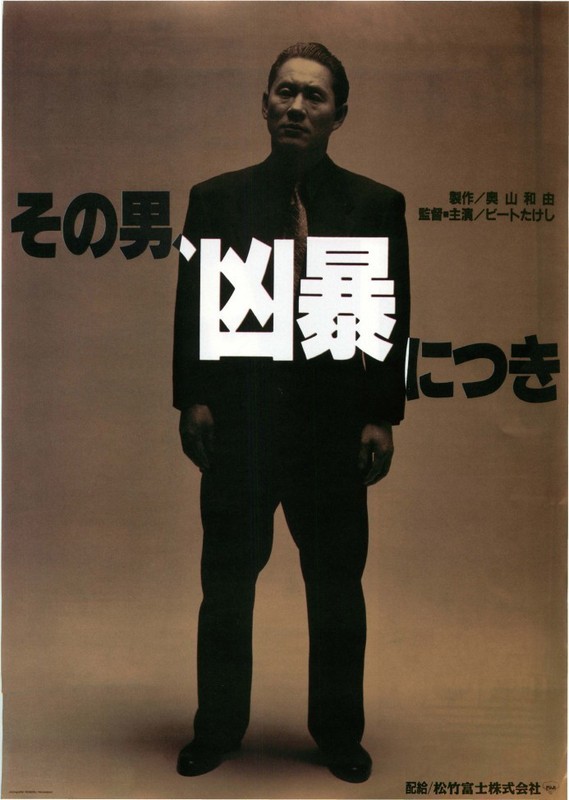

『その男、凶暴につき』

ビートたけしとして自ら主演した北野武の鮮烈な監督デビュー作。暴力の向こう側にある愛の姿。並の刑事ドラマではない。

公開:1989年 時間:103分

製作国:日本

スタッフ

監督: 北野武

脚本: 野沢尚

製作: 奥山和由

キャスト

我妻諒介: ビートたけし

清弘: 白竜

我妻灯: 川上麻衣子

吉成署長: 佐野史郎

菊地刑事: 芦川誠

岩城刑事: 平泉成

麻薬の売人: 遠藤憲一

清弘の手下: 寺島進、小沢一義、佐久間哲

仁藤: 岸部一徳

新開: 吉澤健

勝手に評点:

(一見の価値はあり)

コンテンツ

あらすじ

一匹狼の刑事・我妻諒介(ビートたけし)は凶暴なるがゆえに署内から異端視されていた。

ある晩、浮浪者を襲った少年の自宅へ押し入り、殴る蹴るの暴行を加えて無理矢理自白させた。暴力には暴力で対抗するのが彼のやり方だった。

麻薬売人の柄本が惨殺された事件を追ううち、青年実業家・仁藤(岸部一徳)と殺し屋・清弘(白竜)の存在にたどり着く。

今更レビュー(まずはネタバレなし)

世界のキタノの鮮烈デビュー

映画監督・北野武のデビュー作となる。主演のビートたけしとは別人格として撮っているのだろう。

公開時にはまだ、今のような<世界のキタノ>が通用する映画人としてのネームバリューはなく、売れっ子のお笑い芸人が調子に乗って監督業にも手を伸ばしたと世間は軽く考えていた。少なくとも私はそうだった。

だが、度肝を抜かれることになる。これは、一流のエンタメ作品として成立しているどころか、危険なほどの暴力性とカッコよさを備えている。

バブル経済の勢いに乗っかり安易にプログラムピクチャーばかり量産していた日本映画界に、冷や水をぶっかける作品だったのではないか。

『アウトレイジ』に見られるような過剰なバイオレンスや豪華な俳優陣と比べれば、処女作ゆえにこぢんまりとした規模で、暴力描写にも多少の遠慮や手さぐり感は感じられる。だが、それが却って本作の魅力にもなっている。

本作は久々に観返したが、キタノブルーは控えめでも、監督北野武のエッセンスがぎっしりと詰まった作品だと思った。本作を一番好きな北野作品に挙げる著名人も多いようだが、それも肯ける。

孤独で得体の知れない刑事

映画は冒頭、夜の公園でホームレスの男性を面白半分に襲う少年たち。帰宅した一人の家に、尾行していた男が警察手帳を見せて上がり込み、少年をビンタして「明日全員で出頭しろ」と凄む。

正義のために手段を選ばない刑事・我妻(ビートたけし)の強烈なキャラと得体の知れない不気味さを感じる。

翌朝、港南大橋を渡って警察署に出勤する我妻。映画全般で通奏低音のように流れるエリック・サティの「グノシエンヌ」のアレンジが渋い。

上司のいうことも聞かず動き回りそうな型破りな刑事の我妻に、バディのようにつく頼りない新入り刑事の菊地(芦川誠)。

「私の在任中はおとなしくしていてくれよ」と訳知り顔で言う港南署長(佐野史郎)や、人の良さそうな先輩刑事の岩城(平泉成)。精神疾患を抱える我妻の妹・灯(川上麻衣子)。

刑事ドラマ風に主人公の同僚はじめ周辺の登場人物が揃い始めるが、見慣れた刑事ものとは決定的な違いがある。

我妻は徹底的に孤独なのだ。バディや同僚にも心を開かず、また気にかけてくれる岩城刑事とも、捜査上でのからみはない。

例えば、型破りな敏腕刑事に若造がバディで付く映画なら、最近では『孤狼の血』の役所広司と松坂桃李のコンビを思い出す。だが、同作に見られたような刑事たちの仲間意識は本作にはまるでない。

それは、本作で唯一、菊地刑事以外の刑事も加わって麻薬常習者・塩田(井田國彦)を追うシーンでも顕著だ。

刑事同士はいがみ合ったすえ、追い詰めた塩田に逆にボコられ、攻撃を免れた我妻と菊地が逃げる男を追いまくる。全力疾走するたけしは、なかなかお目にかかれないショットだ。

そして途中から菊地の警察車両に乗った我妻は、東大井から北品川あたりの街中を、塩田を追いかけまわす。バックにはノリの良いサックスの調べ。この辺のジャジーな曲の使い方は、『マルサの女』(伊丹十三監督)に近い。

最後には、我妻が塩田を警察車両で轢いて身柄確保。シリアスなドラマにも、隠し味的に笑いを織り込むスタイルをすでに確立している。

今更レビュー(ここからネタバレ)

ここからネタバレしている部分がありますので、未見の方はご留意願います。

ポーカーフェイスの役者たち

さて、本作で我妻刑事が追いかける犯人は、麻薬の売人の清弘(白竜)と、さらにそのボスである黒幕の仁藤(岸部一徳)である。

我妻刑事もポーカーフェイスだが、さらに無表情で暴力性を際立たせる白竜の存在感、表向きはレストラン経営の実業家の岸部一徳のふてぶてしさ、ともに適材適所のキャスティングだ。

永遠に続くかと思われるような、我妻から麻薬売人・橋爪(川上泳)へのビンタ攻撃。押収麻薬を横流ししていた岩城刑事が、自殺偽装で運河にかかる橋の下に首を括って吊るされているロングショット。

ビルの屋上に橋爪を追い詰めた清弘が、落下寸前で縁にしがみつく橋爪の指をナイフで切っていく緊迫のアングル。

本作では、銃で撃たれて頭が破裂するようなスプラッター系な演出はないが、だからこそ余計にバイオレンスが沁みる。

◇

菊地刑事の行きつけのバーが、バブル時代を感じさせる。キャバクラではなく、美しい女性バーテンダーが何人も並んで、ただ接客している落ち着かないバー。

平成元年の作品だけに、撮影当時と今の風景はだいぶ異なっているのだろう。モノレールの高架周辺の景色も、レインボーブリッジやタワマン群の映り込みもない。

麻薬売人の男の住宅の裏口が運河に接し船が係留しているシーンは、神奈川新町近辺だろう。あの界隈はあまり変わっていない。

リミッターは解除された

自ら持ち込んだブツで、麻薬所持で清弘の身柄を拘束した我妻は、取調べ中に発砲して署長に辞表を書かされる。

妹の灯は清弘の子分たち(寺島進、小沢一義、佐久間哲)に麻薬を射たれ輪姦され、我妻も松竹セントラル前で清弘に襲われ、殺されかかる。

やられたら、やり返せ。我妻は馴染みの拳銃の密売人から銃を入手する。

ここからが、北野映画の真骨頂だ。刑事ドラマの主人公は普通、どんなに型破りでも、さすがに犯人の前にいきなり現れて射殺はしない。タカとユージも、そこまで<あぶない>刑事ではなかった。

◇

だが、我妻はもはや拳銃不法所持の一般人であり、理性のリミッターは解除されている。まずは、本性を現わさない黒幕の仁藤のオフィスに訪れ、派手に弾丸をお見舞いする。無駄な説明台詞はない。

そして、清弘や手下たち、それに軟禁された灯のいるアジトに乗り込む。ラスボスとの勝負。男同士の対決。

ここで終われば、並の復讐劇の域を脱しないが、我妻は最後に、麻薬を欲しがって半狂乱になっている灯にまで、悲しみの銃弾を撃ち込むのだ。

ここは理性も理屈も抜きにして、なぜかこれが正解と思った。宣伝コピーにある「暴力の崖っぷちに、愛が突っ立っている」というやつが感じ取れたと思いたい。

脚本にクレジットされている野沢尚は、自身の脚本が大幅に書き直されていることには不満を表明したが、作品そのものは傑作だと感じ、特に北野が「我妻が灯を撃ってしまう」案を出したときに天才だと評している。

野沢尚の『烈火の月』を読んでみた。原作なのかと思ったが、本作の脚本をベースに話を広げ、小説として書き上げたものだった。我妻が事件を追う構図は同じだが、マトリ(麻薬取締官)の女が相棒として登場したり、我妻に妻や娘がいたり。

映画には勿論、監督北野武の天賦の才を感じるが、この野沢尚の『烈火の月』も、映画に比肩する素晴らしさだった。普通の監督だったら、このまま映画化しただろう。

北野映画における暴力へのけじめ

北野武監督は映画で暴力性は表現するものの、拳銃を使った人間は幸せになれないようなストーリー性を意識しているそうだ。

我妻も例外ではなく、清弘と灯を射殺した直後、自らも仁藤の右腕・新開(吉澤健)に撃たれてしまう。

こうして世代交代が実現する。かつて我妻が歩いてきた橋を、今度は菊地が独りで渡ってくる。

仁藤の後釜に座り、裏稼業で麻薬ルートを牛耳ることになる新開と、岩城に代わり麻薬横流しを請け負うことになる菊地。

もはや顔つきは、頼りない新入り刑事のそれではない。新入り刑事が後釜に座る構図もまた、『孤狼の血』に受け継がれたパターンに思える。

本作の登場まで、国内ではこの才人をお笑いのひと<ビートたけし>と見てしまい、彼の作品を観るにもバイアスがかかってしまったのだろう。

そうした先入観がない、或いは芸人を色眼鏡でみない文化の海外の映画祭から、やがて監督北野武が注目されるようになり、浮世絵のようなその外国人の審美眼による評価に、多くの日本人は驚かされることになる。

その大きな流れは、本作から始まっている。