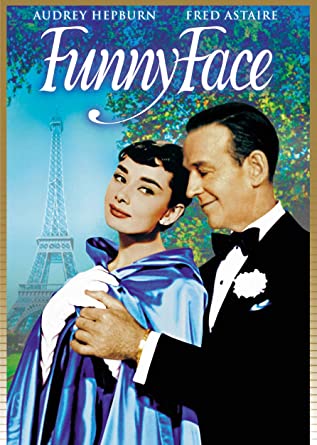

『パリの恋人』

Funny Face

オードリー・ヘプバーンとフレッド・アステアの歌って踊るロマンティック・コメディ。

公開:1957 年 時間:103分

製作国:アメリカ

スタッフ

監督: スタンリー・ドーネン

脚本: レナード・ガーシュ

キャスト

ジョー・ストックトン:

オードリー・ヘプバーン

ディック・エイブリー:

フレッド・アステア

マギー・プレスコット:

ケイ・トンプソン

エミール・フロストル:

ミシェル・オークレール

ポール・デュバル:

ロバート・フレミング

勝手に評点:

(一見の価値はあり)

コンテンツ

あらすじ

ニューヨークのファッション誌「クオリティ」の編集長マギー(ケイ・トンプソン)から新人モデルを探すよう命じられたカメラマンのディック(フレッド・アステア)は、本屋で働く女性ジョー(オードリー・ヘプバーン)をスカウトする。

ジョーは崇拝する哲学者フロストル教授(ミシェル・オークレール)が暮らすパリへ行けると聞き、モデルを引き受けることにするが。

今更レビュー(ネタバレあり)

オードリーがファニーフェイス?

ミュージカル映画の金字塔『雨に唄えば』で知られる名匠スタンリー・ドーネン監督が、オードリー・ヘプバーン主演で撮った最初の作品。

この二人のタッグは、その後に傑作『シャレード』や『いつも2人で』を生み出すことになる。彼女で三本撮っているのは、ウィリアム・ワイラー監督と並び最多になる。

本作で観るべきは、何といってもオードリーとフレッド・アステアの夢の共演だ。

二人はそれぞれパラマウントとMGMの契約の制約もあり、実現は危ぶまれたそうだが、何とかここまで漕ぎつけたという舞台裏の事情は良く知らない。

二人が仲睦まじく踊って歌う場面を眺めているだけで、幸福感に満たされる。

原題のFunny Face、変な顔といっても昨今の変顔とはちょっと違うが、これはオードリー演じる主人公のジョー・ストックトンの顔のことだ。

輪郭なしで彼女の目鼻だけが大写しされたポスターが冒頭に登場する。ここまで大きくプリントされると、福笑いじゃないが、確かにファニーにも見える。

だが、『変な顔』では客が入るとも思えず、日本ではロマンティックな邦題が付けられている。

◇

1927年にフレッド・アステアが出演した舞台『ファニーフェイス』で使われたガーシュウィンの曲が本作でも多用されている。

アステアの演じるカメラマンのディック・エイブリーがジョーと親しくなる暗室のシーンに「これじゃモデルなんかになれないわ。私、変な顔だもの」という台詞があり、そこから、ガーシュウィンの曲がぴったりじゃないかという話になったとか。

出来すぎエピソードな気もするが、<Funny Face>から、あの有名な<’S wonderful>へと繋がっていく曲は、歌詞も曲調も作品とよくマッチしている。

泣く子も黙るファッション誌編集部

冒頭、鬼編集長マギー(ケイ・トンプソン)が仕切るニューヨークのファッション誌「クオリティ」の様子が面白い。アメリカ人女性のために記事を書き、流行を作っているという自負。

今年はピンクよとマギーが閃いたら、街中の女性がピンクを着始める影響力。

ファッション誌の編集部とはこういうものと世間に知らしめた本作のおかげか、『ヴォーグ』の実在した名物編集長がモデルだからか、『プラダを着た悪魔』をはじめ数多くの作品で同様の描写が蔓延る。

◇

元々編集部が起用していたモデルをわざと派手目にしているせいか、古そうな小さな本屋で働くジョーの清楚な美しさと知性あふれるキャラクターが何とも魅力的。

彼女はどの主演作にも言えることだが、最初の登場シーンには目をみはる美しさのインパクトがある。

実際、このあとジョーは、プロによるメイクアップや衣装合わせなどが施され、モデルとして注目されていくわけだが、ぶっちゃけ最初の書店ガールの頃の彼女が一番魅力的だと思う。

それにしても、ジョーにモデルとして白羽の矢が立ち、パリまで連れていかれるまでは相当にこの「クオリティ」誌が強引なことをしている。

何せ、アポなしでジョーが店番をしている本屋に押しかけては、うるさく言う彼女を店から締め出して、店内でモデルの撮影を始めてしまうのだから。

しかもきちんと分類陳列されていた書籍はバラバラにシャッフルされ、終われば「店の名前出してあげるわよ」の一言で帰っていく。恐ろしい連中だ。

まあ、そうはいってもロマコメだから、ディックは本棚にかかる梯子を引き寄せてジョーにキスしてみたり、現像用の暗室に逃げ込んできたジョーを匿って、二人で赤い照明の下でダンスしてみたり、なんとも楽しい演出が随所にみられる。

踊る大巴里

共感主義に傾倒しているジョーは、パリに行ったら彼女の崇拝する共感主義の大家・フロストル教授(ミシェル・オークレール)に会えると期待する。

みんなで渡仏してからはお祭りムードに拍車がかかる。マギー、ディック、ジョーの三人がそれぞれ単独行動でパリの観光地を巡っては歌って踊るのだから、何とも能天気な展開である。

そのうちジョーはモデルとしてもその気になり始め、売れっ子デザイナーのポール・デュバル(ロバート・フレミング)の衣装を着てデビューを果たそうかという矢先に、憧れのフロストル教授と出会い、話があらぬ方向にこじれていく。

ジョーが教授の信奉者の集う店で黒のセーターとパンツで男たちと踊るシーンがある。オードリーにしては意外なアクティブなダンスだが、ソックスだけは白でというのはスタンリー・ドーネン監督のこだわりだった。

ファッションが台無しと撮影時には猛反発で不満顔のオードリーだったが、観客の視線がリズミカルな足の動きに注目できるようにとの監督の意図が後で映像からわかり、「監督が正解でした」と認めたそうだ。

◇

仕事を離れ、教授のもとに向かったジョーを奪還しようと教授の家の集会に潜入したマギーとディック。

身分詐称がばれぬようにひげ面の扮装でギターをかついだフレッド・アステアが、編集長役のケイ・トンプソンと二人で派手に歌って踊る様子は、実にノリがよくて好き。こんなコミカルなこともやってくれるのだ。

ここはアステアがひとりで闘牛士になったり、オードリーと二人で仲良く踊ったりするシーンよりも断然印象深い。

共感主義って実は身近にあるもの

意外なことに、フロストル教授とディックはジョーを取り合う三角関係にはならず、哲学者だと思っていた教授が自分を口説きだしたのに嫌気がさしたジョーは、教授の頭を花瓶で殴って逃げかえる。

『ローマの休日』のギターでぶん殴るシーンといい、オードリーは結構暴力的なのである。何せ、この後に教授は彼女のせいで頭を18針縫ったとディックに文句を言っている。過剰防衛といっていい。

◇

ジョーが傾倒していた共感主義のよき理解者は、フロストル教授ではなく実は編集長のマギーだった。マギーは終盤にはジョーのことを思いやり、彼女に共感するようになる。

一方、ジョーにはモデルに戻るよう説得できず、全てマギーに丸投げしてニューヨークに帰るといいだす大人げないディック。このままジョーとディックが喧嘩別れで終わるはずがなく、二人は最後には結ばれる。

◇

ロマコメのお約束通りの展開であるが、パリの教会の前に流れる川に、いかだに乗ったウェディングドレス姿のジョーと彼女を追いかけてきたディックが抱き合うという、あまりに出来過ぎた画にガーシュウィンの曲。

ピカピカのハッピーエンドが許された時代なのだ。