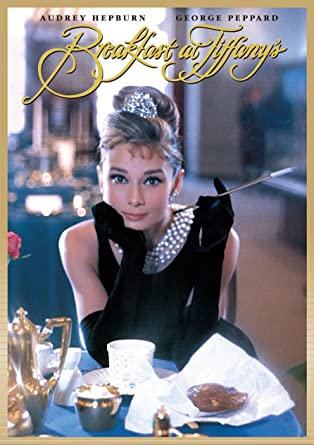

『ティファニーで朝食を』

Breakfast at Tiffany’s

ブレイク・エドワーズ監督がカポーティ原作を映画化。純真無垢な聖女から離れ、男漁りで渡り歩く女を演じるオードリー・ヘプバーン。

公開:1961 年 時間:115分

製作国:アメリカ

スタッフ

監督: ブレイク・エドワーズ

脚本: ジョージ・アクセルロッド

原作: トルーマン・カポーティ

『ティファニーで朝食を』

キャスト

ホリー・ゴライトリー:

オードリー・ヘプバーン

ポール・バージャク:ジョージ・ペパード

2E: パトリシア・ニール

ドク・ゴライトリー: バディ・イブセン

ユニオシ, I.Y.: ミッキー・ルーニー

O・J・バーマン: マーティン・バルサム

ホセ・ダ・シルヴァ・ペレイラ:

ホセ・ルイス・デ・ヴィラロンガ

メグ: ドロシー・ホイットニー

サリー・トマト: アラン・リード

勝手に評点:

(一見の価値はあり)

コンテンツ

あらすじ

ニューヨークのアパートで猫と暮らしているホリー・ゴライトリー(オードリー・ヘプバーン)の夢は、ティファニーのようなところで暮らすこと。

ある日、彼女のアパートに自称作家のポール・バージャク(ジョージ・ペパード)が引っ越してくる。彼が最後に出版したのは何年も前で、今は裕福なマダム「2E」(パトリシア・ニール)の愛人をしていた。

華やかな世界に憧れるホリーは、収監中のマフィア、サリー・トマト(アラン・リード)と面会し、彼の話す「天気予報」をある弁護士に伝えることで多額の報酬を受け取り、生計を立てていた。

アパルトマンには彼女の取り巻きの男達が訪れては騒動になっている。自由奔放で不思議な魅力を持つホリーに次第にひかれていくポール。ところが、テキサスからホリーの夫が彼女を連れ戻しにやって来る。

レビュー(ネタバレあり)

ミス・キャストもなんのその

30歳を過ぎて結婚出産もし、いつまでも純真無垢な少女のような役ばかりでは女優が務まらない。そう思ったオードリー・ヘプバーンは本作で勝負にでる。

彼女が演じる主人公のホリー・ゴライトリーは、ニューヨークのアパルトマンに住んで毎夜金持ちの男たちと付き合い、化粧室に行くと言っては50ドルのチップをせしめる。

そして、シンシン刑務所にマフィアのボスに姪と偽って毎週面会にいっては、『天気予報』を伝言するだけで高額の報酬をもらって暮らす。

身体を売って稼ぐ娼婦ではないが、原作者のトルーマン・カポーティによれば「アメリカン・ゲイシャ」というような女なのだ。

だが、どんなに汚れ役に挑戦してもオードリーはやはり永遠の妖精であり、ホリーのキャラクターとはだいぶギャップがある。

これを「ひどいミスキャストだ」と散々文句を言ったトルーマン・カポーティの心中は、彼の原作を読むと良く分かる。たしかに、彼が適役と考えたかどうかはともかく、マリリン・モンローの方が原作イメージには近そうだ。

だが、ブレイク・エドワーズ監督は、原作のどぎつい部分を一切なくして、ホリーを男漁りの女から、可愛くて軽薄なだけの愛人に変えてしまった。その結果、本作はオードリー・ヘプバーンの代表作のひとつになっている。

どんな役でも輝かせてしまうオードリーの魅力と、相手役ジョージ・ペパードと繰り広げるロマンティック・コメディとしての楽しさ、そして映画の中では実に気の利いた脇役となっている飼い猫のキャットと憧れの地ティファニーの存在。

冒頭の朝食シーンで、オードリーが身にまとっているジバンシィによるリトル・ブラックドレスや、劇中で本人が窓辺に腰かけて弾き語りする、ヘンリー・マンシーニによる不朽の名曲「ムーン・リバー」の効果も忘れてはいけない。

いつかティファニーで朝食を

ティファニーで朝食をとるのは、シェルブールで雨傘を買うより実現しやすいかもしれない。映画の冒頭でも、ホリーは宝飾店の店内で朝食をとるのではなく、ショーウィンドウを眺めながらドーナツとコーヒーで立ったままの朝食だ。

映画のヒットで実際に朝食を取ろうとした猛者がどのくらいいたのか知らないが、公開から50年以上経った近年、五番街のティファニー本店にはようやくカフェができて、朝食も取れるようになったとか。

気分が沈んでいるときにはティファニーに行くと生き返る。そんなホリーに何かをプレゼントしようとポールは二人で店に行くが、予算は10ドルしかない。正直に告げると、店員の男性は「電話のダイヤル回しなら予算内です」、と。

「もう少しロマンティックなものはない?」

そこでポールがポケットから、スナック菓子(クラッカー・ジャック。日本でもカバヤが一時期販売していたようだ)のおまけに入っていたおもちゃの指輪を取り出す。

「これに名前を彫ってもらえませんか」

ここで気持ちよく引き受けてくれる男性店員の接客が素晴らしいではないか。実際のサービスは知らないが、この映画によるティファニーの宣伝効果は相当なものだったろう。

実のところ、トルーマン・カポーティの原作には、このティファニー絡みのエピソードはほとんど登場しない。ホリーの憧れの場所として名前は出てくるが、朝食も指輪の名入れも映画オリジナルなのだ。

ブレイク・エドワーズ監督と、脚本家のジョージ・アクセルロッドがよい仕事をしたということか。トルーマン・カポーティが自身で脚本を書いていたら、こういうシーンはなかっただろうな。

見た目ほど清廉潔白な女ではない

ホリーは金持ちの男性との結婚を夢見る自由で気ままなパーティーガール、そういうとまだ聞こえはいいが、実態は金持ちのおじさま連中の間を際どく渡り歩いている。いけ好かない男ども(ネズミ連中)にもつきあいは多い。

そんな生活をしながら、故郷では14歳で嫁いだという医者のゴライトリー(バディ・イブセン)や子供たちがいることも判明する。

元亭主がはるばるやってきたのだ。正規の婚姻でも、自分が産んだ子供たちでもないのだが、とにかくホリーは破天荒な生き方をしてきている。

◇

原作の訳を手掛けた村上春樹曰く、「ホリーには型破りの奔放さや性的開放性、潔いいかがわしさみたいなところがある。」

男尊女卑的な古臭い関係性が強く感じられるのは確かだ。

それを意識しているのだろうが、<マトリックス>シリーズ最新作『マトリックス レザレクションズ』でキャリー=アン・モス演じる女性が、自分にティファニーという名を与えた男に激昂する場面があったのを思い出す。

◇

さて、主人公のホリーがゲイシャ的だと言われるのもつらいが、日本人として更に嫌な気分になるのが、彼女のアパートの最上階に住む日系人ユニオシ(ミッキー・ルーニー)である。

米国社会におけるステレオタイプな日本人像(黒ぶちの眼鏡、出っ歯、英語の発音)を差別的にデフォルメしており、ロマコメの本作の中で一人だけ浮いた存在になっている。品のない笑いだ。

公開当時には問題視されなかったのかもしれないが、オードリーの代表作の中にこのようなキャラが紛れ込んでいることは、大変残念である。

ユニオシは原作にも登場するキャラだが、ここまでひどい描写ではない。

キャットの名演技は効果絶大

現代ならば問題になるかもしれない点といえば、ほかにも、ホリーとポールが二人で<何か初めてのことをする>ゲームで、楽しそうにお面を万引きしたり、土砂降りの雨の中、タクシーからキャットを放り出して捨ててしまう行動も、ちょっとひっかかる。

◇

本作は雨の中そのキャットを放り出したあと、喧嘩別れしてタクシーを降りるポールと、自分の過ちに気づき彼を追いかけるホリーが仲直りして土砂降りの街の片隅で熱く抱擁するシーンで終わる。

原作では、捨てられたキャットはそれからだいぶ月日が流れた後に、ポールがひとりで見つけるのだが、映画ではすぐにみつかる。ここは、そうでなくっちゃいけない。

ずぶ濡れのキャットを抱きかかえてコートの中にむりやり包むホリー。そしてポールとの抱擁の真ん中に、押しくらまんじゅうのように挟まって苦しそうなキャット。

このシーンは何度みても愛くるしい。しかも、その場面に流れるのは本作でスタンダードとなった名曲<ムーンリバー>だ。

鉄板のエンディングの前に、不満もかき消される。ホリーの生き様にモヤモヤはあるが、終わりよければ、名画の気分。