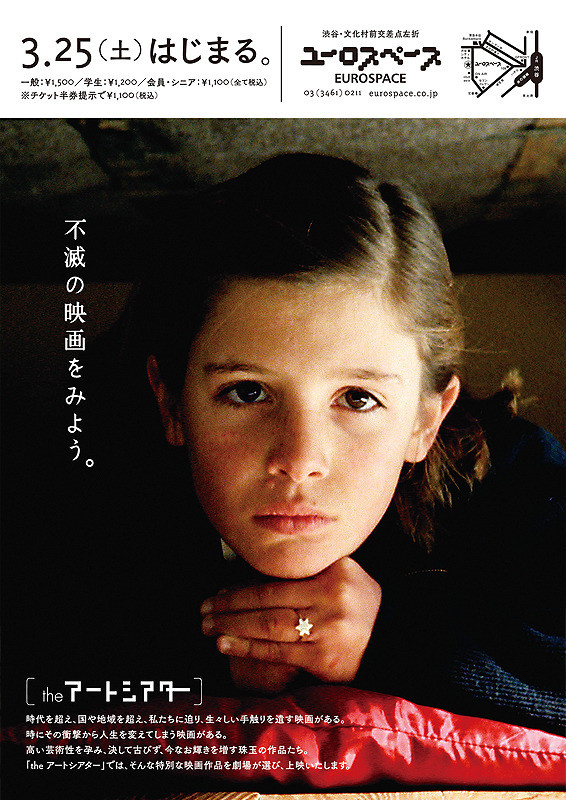

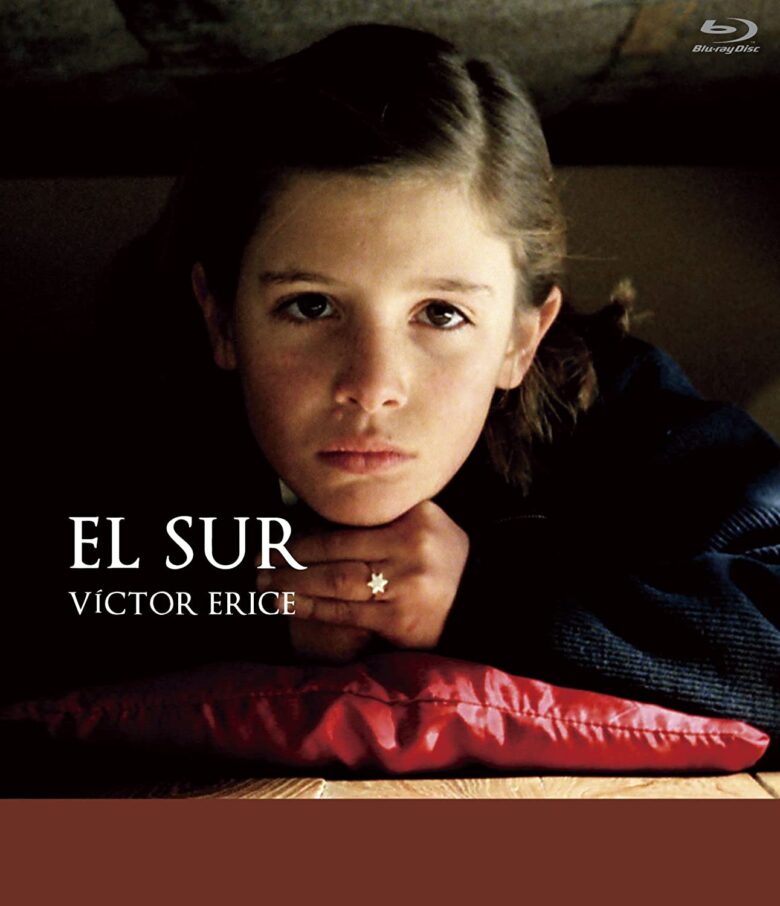

『エル・スール』

El Sur

寡作の巨匠ビクトル・エリセ監督の10年ぶり二作目作品。父の故郷・南部(エル・スール)に憧れる娘。

公開:1983 年 時間:95分

製作国:スペイン

スタッフ 監督・脚本: ビクトル・エリセ キャスト エストレーリャ (8歳): ソンソーレス・アラングレン (15歳) : イシアル・ボリャイン アグスティン(父): オメロ・アントヌッティ フリア(母): ローラ・カルドナ ロサリオ夫人(祖母): ヘルマイネ・モンテーロ ミラグロス(父の乳母): ラファエラ・アパリシオ イレーネ・リオス:オーロール・クレマン カシルダ(家政婦): マリア・カーロ

勝手に評点:

(一見の価値はあり)

コンテンツ

あらすじ

1957年、ある秋の日の朝、枕の下に父アグスティン(オメロ・アントヌッティ)の振り子を見つけた15歳の少女エストレリャ(イシアル・ボリャイン)は、父がもう帰ってこないことを予感する。

そこから少女は父と一緒に過ごした日々を、内戦にとらわれたスペインや、南の街から北の地へと引っ越した家族など過去を回想する。

今更レビュー(まずはネタバレなし)

父の失踪から始まる物語

寡作の大物監督の代表格であるスペインの巨匠ビクトル・エリセ監督の、処女作『ミツバチのささやき』(1973)から実に10年を経た第二作。<エル・スール>とは、スペイン語で<南部>のことだ。

スペイン北部の町で生まれ育った少女エストレーリャは、霊的能力のある謎めいた医師の父親アグスティン(オメロ・アントヌッティ)に懐いているパパっ子だが、父が若い頃に祖父と訣別して以来、足を向けていない「南部」の秘密に興味をそそられるようになる。

◇

冒頭、黒い背景にタイトルロールが表示され、気が付けば右隅に窓の明かりがみえる。さりげない導入部分にエリセのセンスを感じる。

そして、母フリア(ローラ・カルドナ)が何やら早朝から騒いでいるせいで、15歳のエストレーリャ(イシアル・ボリャイン)が目を覚ます。彼女の父アグスティンが失踪したのだ。

エストレーリャの枕元に、ペンダントのような、大事な振り子を置いていったことから、父はもう帰ってこないと悟り、彼女は涙する。

父と娘の絆

そこからは、8歳のエストレーリャ(ソンソーレス・アラングレン)と父アグスティンの物語に時代が遡る。

「かもめの家」と名付けた我が家の前の、「国境」と呼んでいる長い並木道。そこを父が仕事から戻るバイクの音を聞いただけで、庭の木にぶら下げられたブランコで遊ぶエストレーリャが迎えに飛び出す。父が大好きなのだ。

やがて彼女は、父から振り子を使った霊的能力の使い方を教わり始め、地下の水脈探しを手伝うようになる。この父と幼い娘の関係の描き方が、とても微笑ましい。母と娘の関係にあまり愛情を感じさせない分、父との絆が引き立つ。

10年の充電期間を経ての久々の作品ではあるが、ビクトル・エリセ監督の気負いはあまり感じさせない。

父アグスティンと祖父(登場しない)との訣別は、一家を二つに分断させたスペイン内戦の置き土産ではあるが、『ミツバチのささやき』で、分裂したスペインを暗喩したときのような大胆さはない。

8歳と15歳、いずれのエストレーリャも可愛いが、前作の幼いアナ・トレントのように、常人離れした美少女というのでもない。

そう書き連ねると、退屈な凡作のように思われるが、ある出来事から物語にはミステリアスな要素が絡んできて、少女の行動に目が離せなくなる。

見つけてしまった父の過去

エストレーリャはある日偶然に父の知らない一面をみつける。父が秘かに名前を書き綴った、イレーネ・リオスという名の女性の存在。

そこに、母に気づかれてはいけない背徳の匂いを嗅ぎ取るエストレーリャは、やがてそれが映画女優(オーロール・クレマン)であることを知り、謎めいた父の過去と、父の捨て去った故郷、南部(エル・スール)に大いなる関心を抱き始める。

◇

聖体拝受の儀式、父を尾行した映画館、女性からの手紙を読んで家出した父、すねてベッドの下に隠れる少女。父を慕っていた少女が、父の秘密を知ったことで少しだけ大人びてゆく。

本作に登場するキャラクターの中で、人間的な温かみが感じられるのは主人公のエストレーリャと、はるばる南部から、少女の聖体拝受のためにやってくる父の乳母のミラグロス(ラファエラ・アパリシオ)だけだという点がユニークだ。

謎めいた父アグスティンの本性が明かされないのは分かるが、エストレーリャの母フリア、祖母のロサリオ夫人(ヘルマイネ・モンテーロ)、そして家政婦のカシルダ(マリア・カーロ)と、大人はみな感情を表に出さず、どこか仮面をかぶって生きている風である。これこそがスペイン内戦の後遺症なのだろうか。

やがてエストレーリャは15歳に成長する。国境の並木道を子犬とともに自転車で走っていき、戻ってくると犬も彼女も成長しているという演出が面白い。

父と二人で食事をするグランドホテルのレストラン。ここでついにエストレーリャは、父にイレーネ・リオスのことを問いただすが、はぐらかされてしまう。

この時点で、映画はほぼ終わりかけのところまで来てしまっている。はたしてどんな結末を迎えるのか。

今更レビュー(ここからネタバレ)

ここからネタバレしている部分がありますので、未見の方はご留意ください。

描き切れなかった後半

さて、寡作のビクトル・エリセの10年ぶりの作品とあっては、待ち望んだ人々の評価が高くなるのも肯けるが、忌憚なく言わせてもらえば、本作は散々風呂敷を広げておいて、中途半端に幕を閉じた感が否めない。

それはおそらく、監督本人も同じ思いだったのだろう。

ビクトル・エリセは、かつての伴侶であり彼に霊感を与えた作家アデライダ・ガルシア=モラレスの原作にインスパイアされ、本作でまず<北部>を描いた後で、後半に<南部>を描き切る予定だったのだ。

◇

だが、もとは3時間の長編を撮る予定が、財政面の制約で、プロデューサーのエリアス・ケレヘタにより95分に半減させられてしまった。

予算を使い切って、後半が撮れずに映画が世に出てしまったと聞くと、ウォン・カーウァイ監督の『欲望の翼』を思わせる。

想像力を働かせて観る映画

だから、本作は前半だけで終わってしまった作品だ。父親は唐突に猟銃で自殺してしまうが、世間的には内容が破綻していると思われていない。

心身を癒すために、エストレーリャがついに憧れの地、エル・スールに期待に胸を膨らませ旅立つラストが、どこか前向きな物語として成立しているようにみえるからだろう。

◇

本当は、スペイン内戦と絡めた父と祖父との確執や、二人の恋愛関係は終わったものと、恋文を書いても取り付く島もないイレーヌとの過去など、南部で描かれるべき真相がいくつもあったはず。ビクトル・エリセだって、それを撮りたかったに違いない。

それをスパッと前半で終わらせることで、観る者の想像力を膨らませる効能はあったとは思うが、10年ぶりの新作がそんな顛末で良かったのかという気がしてならない。

偶然、前半の北部編だけで編集してみたら、これはこれで映画として成立しているではないか。そんな内情だったかもしれない。

偶発的な産物が、綿密な計算の末に生まれた作品よりも優れていることだって多々あるのは承知だが、それにしても、この寡作の巨匠をつかまえて、3時間が長すぎるから半分で打ち止めなんて、あまりに無慈悲ではないか。

原作も読んでみた

そんなわけで、アデライダ・ガルシア=モラレスの原作に手を伸ばしてみた。

映画制作当時には出版されていなかったが、本作のヒットのおかげで、世に出ることができた。中篇小説とあるが、後半の<南部>を含めてもすぐに読めるほどのボリュームだ。

前半の<北部>においても、物語の骨格や登場人物は大筋で同じとはいえ、映画館の尾行やイレーネの映画女優という設定など、映画の方がドラマ的に盛り上がる仕立てになっている。

ただ、少女の父親への心理描写など原作の方が濃密に描かれており、両者は相互補完の関係にあると感じた。

そして、映画にはない<南部>への旅の部分(ここはネタバレになるので、原作未読の方はご留意ください)。

エストレーリャは父の実家に暮らし、近所にあるイレーネの家を訪ねる。父をもう愛していないし、会いたくないと手紙を書いていたイレーネは、エストレーリャと一歳違いの息子と二人で暮らしていた。

エストレーリャは、彼が父の隠し子だと悟る。だが、イレーネは息子に、父親は死んだと説明しており、会わせる気もない。

父はひとり、もう復縁の脈のない昔の恋人と、会うこともできない我が子を思い、誰にも悩みを打ち明けられずに死んでいったのだ。

◇

このような話を想像で補う映画の楽しみ方もあるだろう。だが、私はぜひ、原作にどのようなアレンジを加えるかも含めて、ビクトル・エリセ監督の<エル・スール>が観てみたかった。