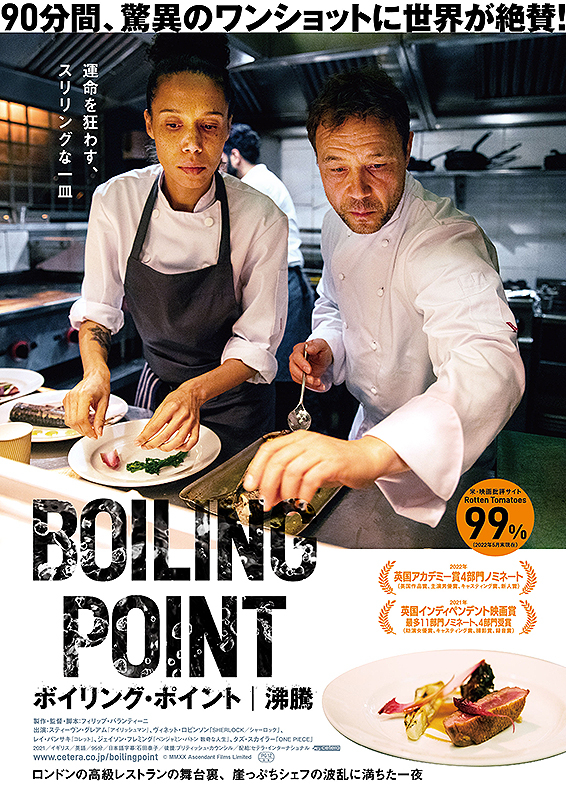

『ボイリング・ポイント 沸騰』

Boiling Point

90分間、驚異のワンショットなのは分かったけど、この店に行くのはごめんだな。

公開:2022 年 時間:95分

製作国:イギリス

スタッフ 監督: フィリップ・バランティーニ キャスト アンディ: スティーヴン・グレアム カーリー: ヴィネット・ロビンソン スカイ(元同僚):ジェイソン・フレミング ベス(マネジャー): アリス・フィーザム フリーマン(肉担当): レイ・パンサキ カミール(サラダ担当): イズカ・ホイル ビリー(バーテンダー):タズ・スカイラー サラ(評論家): ルルド・フェイバース エミリー(パティシエ): ハンナ・ウォルターズ ジェイミー(〃): スティーブン・マクミラン トニー(牡蠣担当): マラカイ・カービー ディーン(フロア): ゲイリー・ラモント アンドレア(〃):ローリン・アジューフォ ロビン(〃): エイン・ローズ・デイリー ジェイク(皿洗い): ダニエル・ラカイ ソフィア(〃): ガラ・ボテロ

勝手に評点:

(悪くはないけど)

コンテンツ

あらすじ

一年で最もにぎわうクリスマス前の金曜日。ロンドンにある人気高級レストランのオーナーシェフのアンディ(スティーヴン・グレアム)は、妻子との別居や衛生管理検査で評価を下げられるなど、さまざまなトラブルに見舞われて疲れ切っていた。

アンディは気を取り直して店をオープンさせるが、あまりの予約の多さにスタッフたちは一触即発状態となっていた。

そんな中、アンディのライバルシェフ(ジェイソン・フレミング)が有名なグルメ評論家を連れて突然来店し、脅迫まがいの取引を持ちかけてくる。

レビュー(若干ネタバレあり)

沸騰じゃなくて沸点じゃね?

ロンドンにある高級レストランを舞台に、オーナーシェフとスタッフたちが予約一杯でスリリングなクリスマス前の一夜を描いた作品。90分以上の全編をCGも編集もなしにワンショットで捉えたことが話題になった。

次から次へと舞い込むトラブルにすぐカッと熱くなる主人公のシェフ・アンディ(スティーヴン・グレアム)を筆頭に、スタッフたちはみんな過酷な労働環境にキレまくる。

それを意味する『ボイリング・ポイント』なのだろうが、わざわざ副題つけるのなら、<沸騰>じゃなくて<沸点>だろうに、と細かいことが気になる。

◇

主人公のアンディには『ヴェノム:レット・ゼア・ビー・カーネイジ』で刑事を演じたスティーヴン・グレアム。本作でも相変わらず室田日出男っぽい。

監督はフィリップ・バランティーニ。スティーヴン・グレアムを主演にワンショットで撮影された短編映画“Boiling Point”を発表、作品が評価され、今回の長編映画化へとつながったという。

さて、本作。レストランの内幕を描いた映画やドラマは傑作も多く、個人的には好きなジャンルであり、本作も興味深く鑑賞に臨んだ。だが、どうにも好きになれない。

これは相性の問題だと思う。本作の世間的な評価はけして悪くない。楽しく観た人も多いのだろう。だが、私が馴染めなかった点は大きく二つある。

なぜに全編ワンショット?

ひとつは、本作の売りとなっている、全編ワンカットという撮影手法だ。この至難な取り組みに意欲を燃やす映画監督は少なくないが、私にはどうにも理解できない。それって、自己満足じゃねえの、と思えてしまうのだ。

ワンカットをある程度長く撮る意味は分かる。映画に落ち着きが生まれるし、会話に深みも生まれる。俳優も役に入り込みやすいのかもしれない。

相米慎二監督を例に出すまでもなく、長回しの効能は否定しないが、だからって全編やる必要があるのだろうか。

いや、例えば『カメラを止めるな!』(2017、上田慎一郎監督)のように、長回し自体に必然性があるのならよい(それとて全編ではないが)。

これは以前に『1917 命をかけた伝令』(2020、サム・メンデス監督)のレビューでも書いたことだが、全編ワンカットという行為自体が目的化してしまっている印象を、本作からも感じ取った。

◇

演者やスタッフの並々ならぬ苦労は伝わってくるが、優れたカット割りや編集でも、同等かそれ以上の効果をもたらしたはず。

遠景ショットもないので、私にはこの店の外観も内部構造も満足に把握できなかった。ワンカットの弊害だろうか、皿の上の料理をおいしく見せるショットも皆無に等しい。

レストランだって料理は愛情!

次に、これが最大にひっかかった点なのだが、この物語からは、飲食業に携わる者たちの料理人としての矜持だとか、来店客へのホスピタリティ、或いはレストランに対する愛情のようなものが感じられなかったことだ、少なくとも私には。

◇

日本のテレビドラマばかりになってしまうが、この手のジャンルで私が賛辞を惜しまない作品は、三谷幸喜の名作『王様のレストラン』(1995、松本幸四郎、山口智子)、『ちょっとマイウェイ』(1979、緒形拳、桃井かおり)、近年なら坂元裕二の『問題のあるレストラン』(2015、真木よう子)。

いずれも、傾きかけた問題山積のレストランの立て直しに四苦八苦する話だが、フロアを仕切る松本幸四郎だったり、職人気質の緒形拳だったりを中心に、バラバラだったスタッフがまとまっていき、最後にはお客さまに喜ばれる店になる。

予定調和といえばそれまでだが、だからこそ、私はこのジャンルの作品が好きなのだ。だが、本作にはそれがない。

我儘で周囲に当たり散らすシェフ、出資者の娘で世間知らずのフロアマネジャー、堪忍袋の緒が切れる優秀なスーシェフ、勝手な言い分で自覚のないスタッフたち。

そして予約客の方も負けず劣らず傍若無人なふるまいだ。難癖ばかりつけて店の乗っ取りを持ち掛けるライバルシェフ、我儘なインフルエンサー、黒人ウェイトレスに当たり散らす傲慢な客。

ネタバレになるが、その日にプロポーズをする予定のカップルの予約客、女性はナッツのアレルギーがあると事前に告げる。それが正しく予約システムに入力されていないことでスーシェフがスタッフを咎める。

木村拓哉のドラマ『グランメゾン東京』で散々繰り返された(混入という用語もそれで覚えた気が)ので、アレルギーのある客の食材に、知らずにそれ混入させてしまう後続トラブルは容易に想像できる。

だが、本作のドラマ展開には、私の予想をこえるひねりはなかった。ワンカットで頭がいっぱいだったというのは、言い過ぎだろうか。

おら、こんな店いやだ

冒頭の食品衛生の検査官の厳しいチェックから始まった一夜に、曲者揃いのスタッフや予約客が次から次へとトラブルを巻き起こす。

それをうまく宥めすかして収めていくのがシェフやフロアマネジャーの仕事であり、私はそれを観たかったのだが、物語は流れに身をまかせるように進み、そのまま呆気なく幕切れを迎える。

うーん。この厭世観がイギリス映画っぽさともいえるが…。

料理人失格の主人公シェフは、酒浸りで時間通りに出勤はしない、衛生管理の書類はつけない、発注は忘れる、仕込みも忘れる、部下には怒鳴り散らすだけ。

沸点が低くすぐに怒り心頭になるシェフだったが、トラブル続きで温度が上がっていき、ついには周囲のスタッフたちまで沸騰してしまったということか。

◇

ああ、こんな店、行きたくないなあ。スーシェフのカーリーには、引き抜きの話にさっさと乗って出て行ったほうがいいと言ってあげたい。

トラブル多発のレストランものなのは分かるが、やはりこの手のドラマには、料理人の矜持や、料理や来店客への愛情や敬意が感じられないと、どうにも後味が悪い。かなり個人的意見に終始してしまったが、私には苦手な味付け。